-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- منگل24؍جمادی الثانی 1447ھ 16؍ دسمبر2025ء

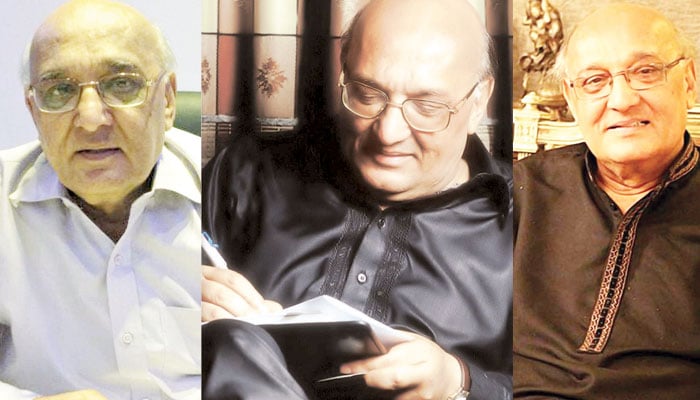

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

دسمبرکامہینا تھا،لاہور کی کُہرآلود، ٹھٹھراتی، سردیوں میں بیش تر ڈالیاں، پُھولوں کے گہنوں سے خالی تھیں۔ ایک بتیس سالہ جوان مصنّف ایک آزمودہ کار پروڈیوسرکے پاس اُس کے ٹیلی وژن اسٹیشن میں واقع کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک ڈراما سیریل پر بات کر رہے تھے، جسےاُس جوان مصنّف نے تحریر کیا تھا۔ سیریل کے اہم مرکزی کردار کے لیے اُن کے ذہن میں کوئی مناسب اداکار نہیں آرہا تھا کہ وہ ایک بارعب، شاطر اورطمطراق والےشخص کا کردار تھا۔

ابھی تبادلۂ خیال اورمشاورت جاری تھی کہ کمرے کا دروازہ کُھلا اوراداکاری کا ایک خواہش مند کمرےمیں پروڈیوسرکوسلام کرنے داخل ہوا۔ اُس دَورمیں روزانہ چند گھنٹوں کی نشریات والے پی ٹی وی کو شائقین و ناظرین میں بے حد مقبولیت حاصل تھی۔ پی ٹی وی کے علاوہ کوئی اورسمعی وبصری چینل نہ تھا، تواُس سے وابستہ کسی بھی شعبے کے شخص کی مقبولیت آسمان کوجاچُھوتی تھی۔

سو،اداکاری کے خواہش مندوں کا بھی تانتا بندھا رہتا تھا۔ مذکورہ خواہش مند کی کوئی خاص پہچان نہ تھی، اُس پرمستزاد اُس کے ہاتھوں میں رعشہ اورکاندھا ایک جانب جُھکا ہوا تھا۔ اُس کے کمرے سے رخصت ہو جانے کے بعد دیدہ وَر جوان مصنّف نے پروڈیوسر سے کہا ’’آپ نے اِس کی آنکھیں، اُن کی چمک دیکھی تھی، کتنی تاثر بَھری آنکھیں ہیں اِس کی۔‘‘ پروڈیوسر نے آنے والے کو پہلے اِس نظر سےنہیں دیکھا تھا، البتہ مصنّف کی نشان دہی پروہ بھی سوچنے پرمجبور ہوگیا۔ اور بس، وہیں فیصلہ ہوگیا کہ اُسی خواہش مند کووہ کرداردیاجائےگا۔ بعدازاں، اُس شہرئہ آفاق سیریل کے اُس کردار کو وہ رِفعت ملی کہ اداکار اور کردار کا باہم تذکرہ لازم وملزوم ٹھہرا۔

یہ سن 1978-79ء تھا۔ اُس اداکار کا نام محبوب عالم، کردار کا نام چوہدری حشمت اورسیریل کا نام ’’وارث‘‘ تھا، جب کہ وہ جوان مصنّف ’’امجد اسلام امجد‘‘ اور پروڈیوسر غضنفر علی تھے۔ محبوب عالم کی خامی ہی اُن کی خوبی بن گئی اورمحض چند دِنوں میں اُس سیریل کا بتیس سالہ جوان مصنّف پاکستان کے ہر گھر کا جانا پہچانا نام بن گیا۔ واضح رہے، بعد میں اِس سیریل کو نصرت ٹھاکر نے بھی پروڈیوس کیا۔

اِس سیریل کے بعد امجد اسلام امجد نے مزید کئی شان دار سیریل تحریر کیے اور اُن کی شاعری، بالخصوص رومانی شاعری، زبانِ زدِ عام ہوگئی۔ اُن کے دَم سے مشاعروں کی رونق بڑھ جاتی اور ان کے ہونے سے محافل جگمگا اُٹھتیں۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ بطور شاعر اُن کا تذکرہ اُن کے دیگر تمام حوالوں پر فوقیت لے گیا۔

میرا، اُن کا تعلق دو دہائی سے اوپر کا تھا۔ وہ جنوری کا مہینا تھا، لاہور کی سردی زیادہ یخ بستہ نہ رہی تھی، البتہ بیش تر ڈالیاں، پھولوں کے گہنوں سے خالی تھیں، جب میری اُن سے آخری ملاقات ہوئی۔ ’’وارث‘‘ کو نشر ہوئے قریباً چوالیس برس ہوچُکے تھے۔ امجد اسلام امجد میرے گھر ظہرانے پر رونق افروزتھے۔ اُن کے علاوہ دوپہرکے اُس کھانے پرعطا الحق قاسمی، ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، وجاہت مسعود، یاسر پیرزادہ، افضال احمد، حسین مجروح، اجمل شاہ دین اورعُمرقاسمی بھی تشریف لائے تھے۔

امجد صاحب عُمرے پر روانہ ہونے والے تھے، مضمحل سے نظر آرہے تھے، مگر کمال محبّت و مہربانی فرمائی اور چلے آئے۔ لمبی نشست اور کھانے کے دوران اُن کی عطا الحق قاسمی صاحب سے روایتی نوک جھونک چلتی رہی۔ امجد صاحب نے مجھے اور ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کو ایک مقالے کا موضوع دکھایا اور بتایا کہ ’’مصر میں ایک لڑکی میری شاعری کے تقابلی موازنے پر پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔‘‘ اِس پر عطا صاحب نے برجستہ کہا، ’’جامعۃ الازہر میں ایک لڑکی میری مزاح نگاری پربھی پی ایچ ڈی کررہی ہے۔‘‘ جواباً امجد صاحب شگفتگی سے بولے، ’’لیکن میری والی معقول ہے۔‘‘ کھانےکے دوران عطا صاحب نے پکوانوں کے تنّوع اور ذائقے کی ایک سے زیادہ بار تعریف کی توامجد صاحب مجھے مخاطب کرکے بولے۔ ’’آپ اندر کی بات سمجھیں۔

عطا دراصل کھانے کی تعریف کرکے پیغام دے رہا ہے کہ اُس کے لیےایسی دعوتیں کرتےرہا کریں۔‘‘ بات سے بات نکلی، تو مَیں نے عرض کیا کہ ’’مَیں نے زندگی میں بہت ادیب دیکھے، متعدّد سے ملاقاتیں رہیں، مگراحمد ندیم قاسمی جیسا اچھا آدمی نہ توادیبوں میں اورنہ ہی دیگر لوگوں میں نظر آیا۔‘‘ امجد صاحب بےساختہ بولے، ’’واہ واہ! کیا عُمدہ آدمی تھے، بڑا بیبا بندہ تھا۔‘‘ عطا صاحب نے بھی بےاختیار کہا، ’’قاسمی صاحب کے کیا کہنے۔‘‘ مَیں نےعرض کیا کہ’’اگربیبے بندے کا ذکر ہو، تو انتظار صاحب بھی خاصے مرنجاں مرنج، شریف اوراچھے آدمی تھے۔‘‘ عطا صاحب بولے ’’انتظارصاحب اتنےسادہ آدمی تھےکہ کئی مرتبہ میرے گھر پر میرے بچّوں سے معصوم بچکانہ باتیں کرکے ہی خُوش ہوجاتے تھے۔‘‘

ایسا پہلی مرتبہ نہ ہوا تھا کہ امجد اسلام امجد اپنے مربّی، احمد ندیم قاسمی کے تذکرے پربے ساختہ سپاس گزارتھے۔ درحقیقت امجد صاحب کو ابتدائی طور پرادب کی دنیا میں قومی سطح پر متعارف کروانے اور حوصلہ بڑھانے والے احمد ندیم قاسمی ہی تھےاورامجد صاحب جا بہ جااِس کاتذکرہ کرتے تھے۔ بےشک احسان کرنے والے سے زیادہ ظرف، احسان یاد رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ امجد صاحب نے دو خُوبیاں اپنے مُربّی و استاد احمد ندیم قاسمی سے وراثت میں پائی تھیں۔

پہلی یہ کہ جہاں بھی اُنھیں ٹیلنٹ نظرآتا، اُس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ وہ اپنے کالمز، انٹرویوز اور تحریروں میں باصلاحیت نوواردانِ ادب کی نہ صرف توصیف کرتے، بلکہ اُنھیں مشاعروں اور ادبی پروگرامز کے ذریعےمتعارف بھی کرواتےتھے۔ اِس طرح اُن نو آموزوں کی نہ صرف ہمّت بندھی رہتی بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کو چمکانے کا جذبہ بھی فزوں تر ہوجاتا۔ مَیں نےاُن کی اس غیرمعمولی خوبی کا جَلی طور پرتذکرہ اُن کے طویل خاکے ’’وارث‘‘ میں بھی کیا تھا۔ دوسری خوبی گفت گُو میں ظرافت و لطافت اورشگفتگی تھی۔

اگر احمد ندیم قاسمی کی محفلوں میں لطائف، چٹکلوں، شگفتہ واقعات، برجستہ مکالمات کی مہین، بھینی بھینی خُوشبودار پھوار برستی رہتی تھی، تو امجد اسلام امجد کے مزاج میں لطافت و ظرافت بڑھ کر تھی۔ وہ محفل کو کشتِ زعفران بنا دیتے تھے۔ ایک زمانے میں اُن کی اورعطاء الحق قاسمی کی جوڑی اپنی ظرافت و لطافت کے سبب پورے برِّعظیم میں معروف تھی۔ امجد صاحب اپنے اِردگرد لوگوں کو ہنستا دیکھ کر خُوش ہوتے تھےاور بلاشبہ لوگوں میں خُوشی و مسرت بانٹنا ایک اعلیٰ وصف ہے۔اُنھیں ضرورت نہ تھی کہ جانے، اَن جانے لوگوں کو لطائف سُنائیں، مزاحیہ حکایات بیان کریں یا گدگداتے جملے ایجاد کریں۔

اُن کے لیے کہیں آسان تھا کہ اپنےآپ کو رسائی سے دُور رکھتے، ایک تکلّف روا رہتا، دانش وَر اور بڑے ادیب کا چولا پہنے پِھرتے، سنجیدگی کے ہمالہ پر کھڑے رہ کر اپنا قد بُت بڑھاتے۔ مگر وہ عاجز آدمی تھے، سراپا انکسار۔ البتہ کبھی کبھار اُنھیں بھی کسی غیر متوقع صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا، جیسا کہ ایک مرتبہ امجد اسلام امجد، شکیل عادل زادہ اور چند دیگر احباب بشمول میرے، کلفٹن، کراچی میں واقع باربی کیوٹونائٹ ریستوران میں عشایے پر مدعو تھے۔ ریستوران کی چھت سے دُور بندرگاہ پر روشنیاں نظر آرہی تھیں اور شام کی خوش گوار ہوا ہمارے بدنوں کو سہلارہی تھی۔ اِردگرد کی میزوں کے لوگ امجد صاحب کو پہچان کر سلام کرنے یا تصویر بنوانے آرہے تھےاور وہ سب سے خندہ پیشانی سے پیش آرہے تھے۔

رات کولذیذ کھانے اورعُمدہ گفت گُو کےبعد سب زمینی منزل پر آئے اور رخصت ہو کر بکھر جانے سے پہلے گروپ فوٹو بنوانےکے لیے کھڑے ہوگئے۔ اِردگرد لوگ کھڑے ہو کر پرُشوق نگاہوں سے ہم سب کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک صاحب لوگوں کی بھیڑ چیرتے ہوئے ہماری جانب لپکے اور اپنی آنکھوں میں شناسائی کی چمک لیےامجد صاحب کے گلے لگ گئے۔ وہ بھی شائستگی سے مُسکراتے ہوئے اُن سے بغل گیر ہوگئے۔ جب وہ صاحب علیحدہ ہوئے تو امجد صاحب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بڑے رسان سے بولے، ’’بہت دِنوں بعد نظرآئے ہیں مُنّوبھائی۔‘‘ یہ سُن کر امجد صاحب بے اختیار جھینپ گئے اور دیگر احباب مُسکرانےلگے۔

بعد میں امجد صاحب مجھے بتانے لگے کہ ’’میرے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، مَیں کئی بارایسی صورتِ حال کا سامنا کرچُکاہوں۔‘‘ انھوں نے بتایا کہ’’ایک مرتبہ ایک بڑے فنکشن میں میرے ساتھ گفت گُو کرنے والے میزبان نے بات شروع کرنے سے پہلے اسٹیج پر لہک لہک کر ایک طویل نظم سُنائی اوراُس کی خُوب تعریف کرنے کے بعد مجھ سے گفت گُو شروع کی۔ البتہ اِس سارے معاملے میں ایک مسئلہ تھا۔‘‘ امجد صاحب مُسکرائے اور بولے، ’’میری جس نظم کی تعریف میں اُس نے اِتنے قلابے ملائے تھے، وہ میری تھی ہی نہیں۔

غالباً اُس نے انٹرنیٹ پر مجھ سے منسوب شاعری سے وہ نظم اُٹھائی تھی۔ مگر، مَیں نے اُس موقعے پر اُسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔‘‘ ’’ویسے وہ نظم تھی کیسی؟‘‘ مَیں نے پوچھا، تو امجد صاحب نے باآوازِ بلند’’لاحول ولا قوۃ‘‘ پڑھا اور خاموش ہوگئے۔ بیرونِ مُلک ایک مشاعرہ تھا۔ امجد، عطا اور دیگر شعرا کے علاوہ ظریفانہ شاعری کےحوالے سےمعروف ضمیر جعفری بھی اُس مشاعرے میں شریک تھے۔ مشاعرے کے بعد سب شعراء اُس ہوٹل واپس آگئے، جہاں وہ قیام پذیر تھے۔ امجد، عطا اور ضمیر جعفری ایک کمرے میں تھے۔

ضمیر جعفری تھکے ہوئے تھے، سو بستر پر آنکھیں مُوند کرآرام کرنے لگے۔ اِس دوران عطا اورامجد صاحب آپس میں روایتی جملےبازی، چہلیں اورمذاق کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ضمیر جعفری نے آنکھیں کھولیں اوربولے، ’’آج پتا چلا،جب آپ دونوں کو کوئی تیسرا نہیں ملتا، تو آپ آپس ہی میں نیٹ پریکٹس کرلیتے ہیں۔‘‘ لاہور آرٹس کونسل میں مشاعرہ تھا۔ اُس دَور کے بیش تر نام وَرشعراء اُس مشاعرے میں مدعو تھے۔ احمد ندیم قاسمی، منیرنیازی اوردیگر کےعلاوہ عطا اورامجد بھی مدعو تھے۔

مشاعرے کے بعد احمد ندیم قاسمی، عطا، امجد اور چند ایک شعراء باہر نکل کرایک ٹولی کی صُورت گپ شپ کرنے لگے۔ امجد صاحب سَرکےبالوں سے تقریباً محروم ہو چُکے تھے۔ بس، ایک جھالر کی صُورت بال، سَر کے پچھلے حصّے اور کنپٹیوں کے ساتھ موجود تھے۔ باتوں کے دوران ایک نوجوان اِن شعراء کے پاس آیا اور خاص طور پر امجد صاحب سے پوچھا، ’’آپ کے پاس کنگھی ہوگی؟‘‘ انھوں نے چند لمحے اُسےبغور دیکھا اور جیب سے کنگھی نکال کردے دی۔ اُس نے اپنے بال بنانے کے بعد جب کنگھی اُنھیں واپس کی توانھوں نے تیوریاں چڑھا کر نوجوان سے استفسار کیا، ’’کیوں برخوردار! تم نےسب لوگوں میں سے صرف مجھ ہی سے کیوں کنگھی مانگی؟‘‘ نوجوان نے مسکین چہرہ بنا کر کہا، ’’کیوں کہ میراخیال تھا کہ آپ کی کنگھی سب سے صاف ہوگی۔‘‘

اِس پر ٹولی میں قہقہے بلند ہوئے، جن میں سب سے اونچا قہقہہ خُود امجد صاحب کا تھا۔ مشہور شاعر اورمزاح نگار انور مسعود، امجد صاحب کے سمدھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہم درد اورخیرخواہ تھے۔ اکثر اُنھیں بیرونِ مُلک مشاعروں میں اکٹھے مدعو کیا جاتا یا وہ ایک دوسرےکےساتھ پر اصرار بھی کرلیتے۔ اُن میں عزیز داری کے علاوہ حسِ مزاح کا عُنصر مشترک تھا۔ برسبیلِ تذکرہ، برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مَیں اسلام آباد میں واقع برطانوی سفارت خانےمیں ویزے کے لیے اپنے انٹرویو کا انتظار کررہا تھا۔ سامنے والی کھڑکی پرانورمسعود کا انٹرویو ہورہا تھا۔

وہاں بیش تر لوگ اُنھیں پہچانتےتھے، سو اُن کی جانب متوجّہ تھے۔ انٹرویو دینے والوں کی سہولت کے لیے انگریزی اور اُردومیں انتخاب کی سہولت موجود تھی۔ انورمسعود اُردومیں انٹرویو دےرہے تھے۔ آواز مائیک سے ہال میں گونج رہی تھی۔ انٹرویو لینے والے نے انور صاحب سے پوچھا۔ ’’کیا آپ اکیلےانگلینڈ جارہے ہیں؟‘‘وہ بے ساختہ بولے۔ ’’نہیں، میرے ساتھ جہاز میں تین سو مسافر اور بھی برطانیہ جارہے ہیں۔‘‘ ہال میں دَبی دَبی ہنسی کی سرسراہٹ پھیل گئی۔

امجد صاحب اپنےدَورکے مقبول ترین رومانی شاعر تھےاورڈراما نگاروں میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتےتھے، مگر کبھی کسی اداکارہ، شاعرہ یا پرستار خاتون سے اُن کا رومانی تعلق سامنے نہ آیا۔ بنیادی طور پر گھریلو آدمی اور وفادار شوہر تھے۔ یقیناً اُنھیں بھی بہکنے کے دل فریب مواقع میسّر آتے رہے، مگر وہ صاحبِ اختیار تھے، اُنھیں اپنی سرشت کے سرکش عناصر کو قابو میں رکھنے پر اختیار تھا۔ جب اُن کے بچّے بڑے ہو رہے تھے، تو اُنھوں نے مشاعروں اور عوامی مقامات پر رومانی شاعری سُنانے سے قصداً اجتناب شروع کردیا۔ خُود کو کچھ حدود و قیود کا پابند کر لیا۔ ایک مرتبہ ایک موبائل کمپنی نے اُن سے رابطہ کیا۔

وہ اُن سے رات دیر تک کے مفت پیکیج کے لیے ایک گیت لکھوانا چاہ رہے تھے۔ یہ پیکیج دراصل اُن لڑکے، لڑکیوں کے لیے تھا، جو رات بھر فون پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ امجد صاحب کو اُن دِنوں معاشی مسائل درپیش تھے اور کمپنی اُنھیں خاصی مناسب رقم کی پیش کش کررہی تھی، لیکن انھوں نے اِس اصولی موقف کی بنیاد پر صاف انکار کردیا کہ ’’کیا مَیں چاہوں گا کہ میری بیٹی رات بَھر اپنے مرد دوست سے بات کرتی رہے، ہرگز نہیں۔‘‘ امجد صاحب کی شگفتہ شخصیت کے اندر ایک متین، متوازن اور سلجھا ہوا دانش وَر پالتی مار کربیٹھا ہوا تھا۔ وہ حقیقتاً پاکستان سے دلی محبت کرتے تھےاوراس کے مستقبل سے متعلق سخت متفکّر رہتےتھے۔

اُن کا موقف تھا کہ ’’پاکستان وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچّہ ہے۔ اِدھر کے مسلمانوں میں جمہوری سیاسی پختگی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پاکستان کی ولادت ہوگئی۔‘‘ وہ کہتے تھے، ’’پہلے یہاں بادشاہت تھی، پھر انگریزوں کی غلامی اور پھر یک دَم آزادی مل گئی، ہماری باقاعدہ سیاسی تربیت ہوہی نہ پائی۔‘‘ ایک مرتبہ بتانے لگے۔ ’’مسلم لیگ بنیادی طور پر رفاہی کاموں کے لیےتخلیق کی گئی تھی۔ اُس نے صحیح معنوں میں سیاسی کردار1935ء سے 1947ء تک بارہ برس ادا کیا۔

اِس کے برعکس کانگریس کا تجربہ 63 برس پر محیط تھا۔‘‘ جب مَیں نے بنگلا دیش کی مثال دی، جہاں دہائیوں سے جمہوریت اور معاشرتی ومعاشی ترقی کا سفر جاری ہے، تو اُن کا کہنا تھا کہ ’’بنگال اور مغربی پاکستان کا موازنہ اِس بنیاد پر نہیں بنتا کہ بنگال کے لوگ عموماً مڈل کلاس، پڑھے لکھے لوگ تھے اور اُدھر جاگیرداری نظام کا تسلّط نہ تھا۔ مغربی پاکستان میں جاگیرداری نظام اور موروثیت سماج کے رگ و ریشے کو جکڑے ہوئے تھی۔

سو، دونوں خطّوں کے عوام کا مزاج مختلف تھا۔‘‘ جب وہ آخری مرتبہ میرے گھر ظہرانے پر تشریف لائے، تو بھی اِدھر اُدھر کی ثانوی نوک جھونک سے ہٹ کر اُن کی گفت گُو کا مرکز مُلکی صورتِ حال تھی، جس کا اظہار اُنھوں نے اِس ملاقات کے بعد شائع ہونے والے اپنے کالم میں یوں کیا۔ ’’اس مختصر محفل کا بنیادی ایجنڈا مختلف سیاسی اکابرین کی کارروائیاں اور قلابازیاں تھیں کہ ہر بیان اور تجزیے میں بلیم گیم اور مَیں نہ مانوں کا وِرد جاری تھا، مگر مُلک کی سیاسی، معاشی اور اخلاقی صورتِ حال پرتوجّہ دینے کی فرصت کسی کے پاس نہیں تھی۔

سب لوگ موجودہ صورتِ حال کے کسی مثبت، دیرپا اورانصاف پر مبنی حل کی تلاش میں تھے کہ دیکھا جائے تو یہ ساری رونقیں اورمحفلیں اپنی اصل میں وطنِ عزیز کی بقا اور ترقی سے منسلک ہیں۔ عُمرے کے مبارک سفر میں وطن کی خوش حالی اور امن و ترقی کے لیے دعا اوّلین ترجیح ہے۔‘‘

ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے۔ ’’مَیں نے لوگوں کوبہت سے نَشوں میں مبتلا ہو کر خراب ہوتے دیکھا ہے، خصوصاً ایک نشہ آخری عُمر میں کئی لوگوں کوخراب کرتا ہے۔‘‘ مَیں اُن کی جانب متوجّہ تھا۔ کچھ توقف کے بعد بولے۔’’یہ ’’تالی‘‘ کا نشہ ہے۔ جن لوگوں کو خُوب داد ملتی رہی ہو، اُن کے ایک ایک جملے پر تالیوں کا شور اُٹھتا رہا ہو، جب اُن کا زمانہ گزر جاتا ہے کہ ہرکسی کا زمانہ گزر جاتا ہے، تو اُن کے کان تالیاں سُننے کے لیے مچلنے، تڑپنے لگتے ہیں۔ جیسے نشہ نہ ملنے پرنشئی کا بدن ٹُوٹنے لگتا ہے۔

تب وہ لوگ تالی سُننے کے لیے اپنے مقام سے گِری ہوئی بات یا حرکتیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو بہت مضحکہ خیز، افسوس ناک حرکتیں۔ اِس طرح شاید اُنھیں ایک آدھ تالی تو سُنائی دے جاتی ہے، مگر وہ اپنا وقار، مقام کھو دیتے ہیں، جو اُنھوں نے برسوں کی محنت اور اپنی صلاحیت سےحاصل کیا ہوتا ہے۔ سو، بہتر یہی ہے کہ انسان حالات سے سمجھوتا کرلے، سنبھل جائے۔‘‘ نشے کے حوالے سے وہ اکثر و بیش تر ایک تشویش کا اظہار کرتےتھے۔ کہتے تھے کہ کئی جوان شعراء شاعری اور شراب کو لازم و ملزوم سمجھ کراس لَت میں مبتلا ہوجاتے ہیں، نتیجتاً جو خُوبی اُن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بھی جاتی رہتی ہے۔

بہ ذاتِ خُود وہ شراب نوشی کو سخت ناپسند کرتے تھے اور اُس سے وہی بُعد رکھتے تھے، جو ذاکر کو یزید سے ہو سکتا ہے۔ اپنی اولاد سے اُنھیں عشق تھا، بیٹے علی سے محبّت کےعلاوہ دوستی بھی تھی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا کہ کسی تقریب میں، کہیں دعوت پراُنھیں مدعو کیا جاتا، توعلی اُن کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ امجد، بچّوں میں بچّہ بن جاتے تھے۔

ایک مرتبہ کراچی میرے گھر تشریف لائے، تو مَیں نے اپنی بیٹی سے ملوایا، جو اسکول میں پڑھتی تھی۔ انھوں نے بیٹی کو بہت پیار سے اپنے پاس بِٹھا لیا اور اُسے اپنی وہ شاعری سنانے لگے، جو بیٹیوں کی محبّت میں کی تھی۔ جب وہ میری بچّی کے ساتھ بچّہ بن کرمعصومیت سے باتیں کررہے تھےاوراُسے اپنی کومل، سُندر شاعری سُنا رہے تھے، تو مجھےاُن پربہت پیار آیا، بے بہا پیار۔

ایک روز شکیل عادل زادہ صاحب نے امجد صاحب کے بارے میں ایک انکشاف کیا، لیکن اُس تذکرے سےپہلے فلاح و رفاہ کا تذکرہ۔ اپنے عروج کےزمانے میں جب آدمی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور زمین پر بہت کچھ ہیچ نظر آتا ہے، امجد صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اُنھوں نے اپنی خداداد تخلیقی صلاحیتیں، اپنا وقت، توانائی اور آمدنی کا معتدبہ حصّہ فلاحِ بشر کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا۔

جوانی کی عبادت، پیری کی عبادت سے افضل ہے، اِسی طرح جوانی ہی میں، جب نام نمود کے پروانے کسی روشن دماغ، تتلیاں کسی لالۂ محفل کے چہار سُورقصاں ہوں،اپنابہت کچھ اِردگرد کے بےحال انسانوں پرنثارکرنابہت معنی رکھتا ہے۔ ’’وارث‘‘ کے نشر ہونےاور بطور شاعر معروف ہونے کے چند برس بعد ہی انھوں نے فلاحی کاموں میں بھرپور شرکت شروع کردی تھی۔ اس حوالے سے وہ اندرون وبیرونِ مُلک ہونے والے مشاعروں، پروگرامز اور جلسوں میں شریک ہوتے، لوگوں کو اِس جانب راغب کرتے اور اپنا حصّہ ڈال کرمثال قائم کرتے۔

بین الاقوامی سطح پر ہونے والے پروگرامز میں اُنھیں ہوائی سفر کرنا پڑتا، تو باوجود اِس کے کہ اُنھیں فرسٹ کلاس کی سیٹ کی پیش کش ہوتی، اکانومی میں سیٹ بُک کرواتے تاکہ اِس بچت کو بھی فلاحی فنڈ میں شامل کیا جاسکے۔ قریباً رُبع صدی سے اخوّت فاؤنڈیشن کے، جومائکرو فنانس کا نمایاں ترین نام ہے، ابتدائی چند شراکت داروں میں امجدبھی شامل تھے۔ پھرغزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور الخدمت فاؤنڈیشن کئی اداروں میں نمایاں تر نام ہیں، اُنھیں بھی امجد کی بِلامعاوضہ و با معاوضہ معاونت حاصل رہی۔ وہ دورِ حاضر کے انسان کو درپیش مسائل کا ادراک رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک انسان درحقیقت پوری انسانیت کی نمایندگی کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ انھوں نے مظلوم فلسطینیوں کی مزاحمتی شاعری اور حاشیے پر زندگی بسر کرنے والے سیاہ فاموں کی نظمیں اُردو قالب میں ڈھالیں۔ اس کے علاوہ انسانیت کے بےشمار مظلوم گوشوں کو اُردو پڑھنے، سمجھنے والی دنیا سے متعارف کروا کر اُردو دنیا کے باسیوں کے دِلوں میں ان کی خیرخواہی کے جذبات اُجاگرکیے۔ امجد نیک نیّت تو تھے، مگرنافہم نہ تھے۔ اگرکوئی کمرشل ادارہ اُن سے فائدہ اُٹھاتا، تو اپنا جائزمعاوضہ لینےپراصرارکرتے،بھلے بعدازاں اُس معاوضے کو اپنی ذات پرخرچ کرتے یا خاندان پر۔

سو، دنیا داری کے معاملات میں زیرکی اور دانش مندی اُنھیں حماقت کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی تھیں۔ جب کبھی کسی ادیب کی ہمّت افزائی اور توصیف کرتے تو مبالغے سے گریز اورمتوازن تجزیہ کرتے۔ حیران کُن بات یہ تھی کہ قلبی جذبات میں دُھلے اور جذبات کی آنچ پر پکے الفاظ لکھنےوالا ادیب اور شاعر اپنی زندگی کے فیصلے عقل و فہم کے ترازو پر تولنے کے بعد ہی کرتا۔

’’امجد اسلام امجد کا ایک شاہ کار سیریل آج بھی لکھا پڑا ہے۔‘‘ میرے مُربّی و استاد، شکیل عادل زادہ نے اُن کی وفات کے بعد ایک روز انکشاف کیا۔ ’’بہت برس، دو دہائی پہلے میری اور ڈاکٹر انور سجاد کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ہمارے چینل نےیہ حتمی کمیٹی ترتیب دی تھی۔ اس کمیٹی کے پاس بےشمار سیریل فیصلے کے لیے آتے تھے، اور کڑی پڑتال کے بعداُن میں سےچند ہی پاس ہوتےتھے اور ایسے سیریلز، جن پر میرا اورڈاکٹر انورسجّاد کا اتفاق ہوتا تھا، بہت کم ہوتے تھے۔

امجد صاحب کا لکھا سیریل بھی اُن چند میں سے تھا، جو مجھے اور ڈاکٹر صاحب دونوں کو پسند آیا۔‘‘ شکیل صاحب کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، جو اُن کے کسی پسندیدہ افسانے یا ناول کے تذکرے پر آجاتی ہے۔ ’’اُس سیریل کا نام کیا تھا؟‘‘ مَیں نے پوچھا۔ ’’سلطنت‘‘ انھوں نےبتایا۔ ’’اُس سیریل کو پڑھنے اور منظور کرنے کے دوران مجھے دو خوش گوار تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔‘‘ مَیں ہمہ تن گوش تھا۔ ’’ایک مرتبہ مَیں نے کہیں کہہ دیا تھا کہ ’’وارث‘‘ کے اِکّا دُکّا کرداروں پر ’’جانگلوس‘‘ کے چند کرداروں کی پرچھائیں سی پڑتی ہے۔ ’’جانگلوس‘‘ کے رحیم داد اور لالی کے کرداروں کی موہوم سی چھاپ چوہدری حشمت وغیرہ میں جھلکتی ہے۔

اِس کا یہ ہرگز مطلب نہ تھا کہ ’’وارث‘‘، ’’جانگلوس‘‘ سے متاثر ہے، کیوں کہ دونوں بہت مختلف ڈرامے تھے۔ مگر، جب امجد صاحب تک یہ بات پہنچی، توغالباً اُنھیں کچھ ناگوار گزری۔ گو، اُنھوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ وضع دار آدمی تھے، لیکن مجھے گمان ہوتا تھا کہ اُن کے ذہن کے کسی گوشے میں ہلکا سا کھنچاؤ موجود ہے۔‘‘ شکیل صاحب مُسکرا رہے تھے۔ ’’اُنھیں جب یہ معلوم ہوا کہ سیریل کو مَیں نے پاس کرنا ہے، توغالباً اُن کے ذہن میں خدشہ اُٹھا کہ شاید مَیں اِس پرکوئی اعتراض کردوں۔

چناں چہ جب تک سیریل کی منظوری اورمعاوضے کی ادائی تک معاملہ نہیں پہنچا، مَیں نے اپنی ادبی وفنی دیانت سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف اُس کی تعریف کی بلکہ معاوضہ ادا کردینے کی بھی حمایت کی۔ نتیجتاً سیریل فلم بند ہونے سے پہلے ہی امجد صاحب کونصف معاوضہ ادا کردیا گیا۔ اِس طرح اُن کے خدشات رفع ہوگئے اور میرے حوالے سے اُن کی محبّت بَھری رائے بھی مجھ تک پہنچی۔‘‘ شکیل صاحب کی بات ابھی باقی تھی۔ ’’سلطنت‘‘ کی کہانی تواچھی تھی، مگر اُس کےاختتام سے متعلق میری چند تجاویز تھیں۔ میراخیال تھا کہ اگر اختتام میں معمولی ردّوبدل کردیا جائے، تو یہ زیادہ چُست ہو جائے گا۔ سُن رکھا تھا کہ امجد صاحب اُن ڈراما نگاروں میں سے ہیں، جو اپنی لکھی ایک سطر، ایک مکالمہ تبدیل کرنےمیں بھی ردوقدح سے کام لیتے ہیں، لیکن مجھے بہت خوش گوار حیرت ہوئی، جب مَیں نے اپنی تجاویز پیش کیں اور اُنھوں نے بلاتردّد اُن پر صاد کیا۔

مجھے توقع نہ تھی کہ وہ فوراً آمادہ ہوجائیں گے، مگر بڑے آدمی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر لحظہ بہتری پرآمادہ اور تبدیلی کےلیے تیار رہتا ہے۔‘‘ ’’اُس سیریل کا کیا بنا؟‘‘ مَیں نے استفسارکیا۔ ’’وہ ابھی تک کاغذی شکل میں موجودہے۔‘‘ شکیل صاحب گہری سوچ میں چلےگئے۔ ’’یعنی اگراُس کئی برس پرانی، امجد صاحب کی آخری اہم سیریل کوعکس بند کرلیا جائے، تو ہم اُس کے ذریعے امجد اسلام امجد کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔‘‘ مَیں نے امید ظاہر کی۔ ’’ادیب اور فن کار اپنے فن پاروں کی شکل میں زندہ تو رہتا ہے۔‘‘ شکیل صاحب نے مُسکراتے ہوئے بات مکمل کردی۔

فروری کامہینا تھا، لاہورکا گلابی جاڑا سورج کی سنہری کرنوں کی تمازت سے پگھل رہا تھا۔ البتہ اب بھی بیش تر ڈالیاں پھولوں کے گہنوں سے خالی تھیں۔ ایک صُبح امجد صاحب یک دَم، چُپ چاپ ہی چلے گئے۔ انھوں نے اپنی ’’محبّت کی ایک نظم‘‘ میں لکھا ہے ؎ اگر کبھی میری یاد آئے…توچاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں…کسی ستارے کو دیکھ لینا…اگر وہ نخلِ فلک سے اُڑ کر…تمہارے قدموں میں آ گِرے …تو یہ جان لینا، وہ استعارہ تھا، میرے دل کا…اگر نہ آئے…مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے…کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو…تو اُس کی دیوارِ جاں نہ ٹوٹے…وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے… اگر کبھی میری یاد آئے…گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا…مَیں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا…مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا…مَیں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا…اگر ستاروں میں، اوس قطروں میں، خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو…تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، مَیں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا… کہیں پہ روشن چراغ دیکھو… تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ مَیں بھی بکھر چُکا ہوں…تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاکِ دریا میں ڈال دینا…مَیں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا…کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ…رُک کے تم کو صدائیں دوں گا…سمندروں کے سفر پہ نکلو…تواُس جزیرے پہ بھی اُترنا۔‘‘ اب جب امجد صاحب کے بارے میں لکھتے دماغ پر چھائی دُھند چَھٹتی جاتی ہے، تو مَیں چاند راتوں میں، ستاروں، ہوا کی لہروں پر سفر کرتی خوشبوؤں، گلاب پتیوں، اوس قطروں کے آئنوں میں اُنھیں تلاش کرنے کا ارادہ باندھتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی ارادہ باندھتا ہوں کہ وہ دوبارہ مجھے نہیں ملیں گے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ وہ تو سچّے آدمی تھے، پھر اِس نظم میں انھوں نے ایک ایسی اُمید کیوں دلائی، جس کے پورے ہونے کاامکان نہیں۔ اگر وہ اِدھراُدھرموجود ہیں، تو اُس روز اُن کے گھر پر کہرام کیوں برپا تھا، اداکارائیں، شاعرات، طالبات، بچیاں اور بے شمار مرد وزن کیوں کرپچھاڑیں کھاتے تھے۔ اگر وہ اِدھراُدھر موجود ہیں، تومیّت کی چارپائی پر وہ کون ہونٹ بھینچے، آنکھیں میٹے لیٹا تھا۔

پسِ نوشت:مَیں دُکھی تھا اور اداس سویا تھا۔ آج صبح سویرے میرے ہم زاد نے مجھے جھنجھوڑ کر اُٹھا دیا۔ حواس کچھ بحال ہوئے، تو اُس نے کان میں سرگوشی کی ’’تمھارے امجد صاحب خوش نصیب تھے۔ اِس معاشرے میں جہاں ادیب و فن کار کو مُٹھی بَھربھی عزت، شہرت اور ثروت نصیب نہیں ہوتی، اُنھیں جھولیاں بھر بھر نعمتوں سے سرفراز کیا گیا۔ تم کہتے ہو کہ بیش تر لوگوں کا زمانہ اُن کی زندگیوں میں اُن کی نظروں کے سامنے سے بھاپ اُڑاتا، سیٹیاں بجاتا گزر جاتا ہے، وہ زندگی کے ریلوے اسٹیشن پر تنہا رہ جاتے ہیں۔

وہ زمانہ بھی تمھارے امجد صاحب کا تھا اور یہ زمانہ بھی اُن ہی کا ہے۔ تمھارے امجد صاحب بےشمار عشّاقِ فن کو اپنے فن پاروں کےذریعے مسرت سے نوازتے، چلتے پِھرتے گئے ہیں۔ اللہ ایسی بھرپور زندگی ہرکسی کے نصیب میں لکھے اور ایسی موت سے ہر کسی کو نوازے۔ اُٹھو، کھڑکی سے باہر دیکھو۔ بہارکا موسم ہے اور بیش تر ڈالیوں پر پھولوں کے گہنے، گجرے مہک رہے ہیں۔‘‘