-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- بدھ 25؍جمادی الثانی 1447ھ 17؍ دسمبر2025ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

جب استفسار کیا گیا کہ کیا وہ اُنھیں بیچے گی، تو اُس نے بتایا کہ وہ اُنہیں خود استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اُس پوٹلی میں ذیابطیس، مِرگی، سَردرد، زچگی، لقوے وغیرہ کی ادویہ تھیں، جو یا تو زائدالمیعاد ہونے کی وجہ سے پھینک دی گئی تھیں یا قابلِ استعمال ہونے کے باوجود غیرضروری سمجھی گئی تھیں۔ والدہ پریشان ہوگئیں۔ اُس سے ساری ادویہ لے لیں اور ڈانٹ کر بتایا کہ ان دوائوں کے کھانے سے کوئی ناقابلِ علاج بیماری لاحق ہوسکتی ہے۔ وہ جَھلّی کی طرح دانت نکالے، بات سُنی اَن سُنی کرتی اپنے گھر چلی گئی۔ بعد میں بابے نے بتایا کہ اُس نے سڑک کنارے پڑی ادویہ گھرلانا تو چھوڑدی ہیں، البتہ اُنھیں موقعے پر کھالیتی ہے۔

وہ سمجھتی تھی کہ تمام دواؤں میں شفائیہ خوبیاں ہوتی ہیں، یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یقینا اُن میں صحت کو تقویت دینے والے اجزا ہوتے ہوں گے، یہ صحت مند آدمی کو کوئی نقصان نہیں دیتیں بلکہ بیمار کو پیروں پر کھڑا کردیتی ہیں۔ سو، وہ بلا تردّد گولیاں نگل لیتی اور شربت پی جاتی۔ اِس کے بعد کئی مرتبہ صغراں کو اُس کے ہاں جاکر سمجھایا گیا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے باز آجاتی۔ حسبِ اندیشہ وہ بیمار پڑگئی اور ایسے بستر سے جالگی کہ دیکھتے دیکھتے ہڈیوں کا ڈھانچا بن گئی۔

اُسے کئی پیچیدہ بیماریوں نے آلیا تھا۔ البتہ اُس کی وجہ، بےوجہ ہنسنے کی عادت اب تک برقرار تھی۔ اُسے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، مگر افاقہ نہ ہوا۔اُس کی موت پر بابا خاصا دُکھی نظر آیا، مگر ایسا بھی دُکھی نہ تھا، جیسا اُس کے بہت برس بعد ہوا تھا، جب اُس کا بیٹا اسلم فوت ہوا۔ اسلم کو کیولری گراؤنڈ کے قبرستان میں بریگیڈیئر نعمت علی خان کی قبر کے برابر میں جگہ ملی۔ بریگیڈیئر صاحب رشتے میں ہمارے ماموں تھے اور ضیاء دَور میں خاصی اہم پوسٹس پر رہ کر سرطان کے باعث انتقال کرگئے تھے۔ جب اسلم کو اُن کے برابردفنایا گیا تو بابا اقبال نے آنسو بھری آنکھوں سے دونوں قبروں کو دیکھا اور آہ بھر کر پنجابی میں بولا۔ ’’وقت کیسےبلندوپست کو برابرکردیتا ہے۔ کہاں مجھ نمانےکامفلوج بیٹا، کہاں جرنیل، کرنیل۔ آج سب برابر لیٹے ہیں، اللہ سب کا بیلی ہو۔‘‘

بابا اقبال کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اُس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اُس پر قلم اُٹھایا جائے، یہ تیس پینتیس برس پر پھیلی داستان ہے، ابھی چیدہ چیدہ۔ جب مَیں اُس سے پہلی مرتبہ ملا، تو اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں تھا۔ وہ فوت ہوا، تو مَیں چالیس برس کی عُمر چُھو رہا تھا۔ وہ ہمارے ہاں آیا تو ساٹھ کے پیٹے میں تھا اور فوت ہوا تو نوّے برس سے اوپر کا تھا۔ اُس کا خاندان آج بھی ہمارے ہاں قریباً چالیس برس سے مقیم ہے۔ یہ معاملہ آجر اور اجیر کا نہیں رہتا، خادم اور مخدوم کا بھی نہیں رہتا، رَلے مِلے خاندان کا ہو جاتا ہے۔

مَیں نے اُس پر لکھنے کے لیے قلم اُٹھایا تو اس کے تعارف کے لیے کئی الفاظ نوکِ قلم پر آکر رُک گئے، چوکی دار، نگہ بان، محافظ، نگران، رکھوالا، پاسی، لاکھا، خبرگیر، پاس بان اور دیگر کئی، لیکن کوئی اُس کے لیے موزوں نہ لگا، مجبوراً پہرے دارکا سطحی سا لفظ چُننا پڑا، مگر یہ بھی اُس کے اور اُس کے خاندان کے ہمارے خاندان کے ساتھ گہرے تعلق کا مظہر نہ بن سکا، وہ تو اِن سب سے بڑھ کر کچھ تھا۔ وہ ہمار ے لیے بہت کچھ تھا۔ اُسےکاکے کی ماں، امّاں برکتے پہلی مرتبہ میرے والد سے ملوانے لائی تھی۔ چند خاندانی مسائل کی وجہ سے وہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ آیا تھا اور روزگار کی تلاش میں تھا، ساٹھ سے نکلتی عُمر میں کوئی نیا روزگار ملنا محال تھا۔

وہ میرے والد سے مِلا تو ایک چھوٹے زمیں دار کے حُلیے میں تھا، سفید اُجلی، دُھلی دُھلائی شلوار قمیص، پالش شدہ جوتے، سر پر پگڑی اور کلائی پر سنہرے ڈائل والی راڈو سے ملتی جُلتی مگر سستی گھڑی۔ یہ اسّی کی دہائی کے اوائل تھے۔ ہمارا موجودہ گھر اسد جان روڈ چھاؤنی پر زیرتعمیر تھا۔ آبائی بھرا پرُا گھر چند قدموں کے فاصلے پر شامی روڈ پر موجود تھا، خاندان بڑھ چُکا تھا، داداجی کی خواہش تھی کہ سب قریب رہیں۔ سو، اُنھوں نے کمال دانش مندی اور دُور اندیشی سے پینسٹھ کی جنگ کے چند برس کے اندرپانچ پلاٹ آبائی گھر کی قریبی سڑکوں پر نشان زَد کر رکھے تھے۔

آج پورا گھرانا چند قدموں کے فاصلے پر لاہور چھاؤنی کے دل میں اُنھی پلاٹس پر گھربنا کر آباد ہے۔ تب لاہور چھاؤنی کو شہر سے باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا اور یہاں کنالوں، ایکڑوں پر پھیلے پلاٹ اتنے منہگے نہ ہوئے تھے۔ گھروں کے بیچ دیواریں خال خال تھیں۔ اگر تھیں تو چھوٹے قد کی، زیادہ تر باڑھوں، جھاڑیوں، تاروں، پھولوں کی کیاریوں اور لکڑی کی جالیوں سے حدِفاصل کا کام لیا جاتا تھا۔ حدِفاصل کا دوچار گز اِدھر اُدھر ہوجانا نظر انداز کردیا جاتا تھا۔

تب ہی کی بات ہے کہ جب ہمارا موجودہ گھر تعمیر ہونا شروع ہوا، تو اُس جگہ پر لکڑی کا بنا ایک چھوٹا سا، اسکاٹ لینڈ طرز کا خُوب صُورت ہَٹ تھا، جس کے چاروں طرف باغ تھا۔ اُس باغ میں روشیں اور پُھولوں کی کیاریاں تھیں، تب تک پوری لاہورچھاؤنی ایک باغ ہی تھی۔ اگر بلندی سے دیکھا جاتا تو نیچے ہرسُو سبزے کے بیچ کہیں کہیں سُرخ کھپریل والے ہَٹ اورعمارتیں نظرآتیں، لوگوں میں باغ باغیچوں، صحن، ورانڈوں میں بیٹھنے کا رواج عام تھا اور یہ ضرورت بھی تھی کہ گرمیوں میں بند کمروں میں گُھٹن ہوجاتی تھی۔ ایئرکولر تو تھے، اے۔سی نہ آیا تھا۔

میرے بزرگوں نےیوپی، سی پی سے تعلق رکھنے والے ایک نستعلیق اور مہذّب جوڑے کو بھٹّو دَور میں یہ ہَٹ کرائے پر دیا تھا۔ جب اس ہَٹ کو گرانے کی بات چلی تو سب افسردہ ہوگئے۔ بہرحال، یہ امرِ دشوار بھی سَر ہوا۔ جب گھرکی تعمیر کاسامان آیا تو دیکھ بھال کے لیے ایک چوکی دار کی ضرورت آن پڑی۔ تب شامی روڈپر واقع ہمارے آبائی گھر میں کام کرنے والی مسیحی امّاں برکتے اپنے عزیز اقبال کو میرے والد سے ملوانے لائی۔ اقبال مسیحی تھا، مگر اب مسلمان ہوچُکا تھا۔ اورپھروہ آخر عُمرتک صوفی شعرا کا قائل اورتمام مذاہب کے پیرو کاروں کی بقائے باہمی کا پرچارک رہا۔

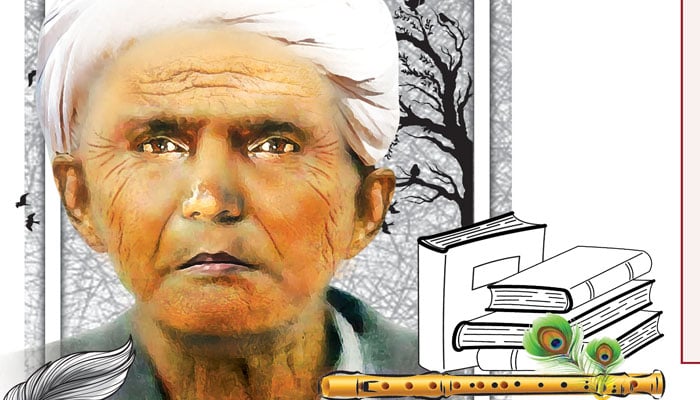

میانہ قد، پختہ رنگت ،چہرے کی جِلد چمکتی ہوئی، چہرے پر گہری لکیروں کا جال بچھاہوا، چھوٹی آنکھیں اور سیدھی کمر کا حامل، اقبال پہلی نظر میں ایک عام قصباتی شخص نظر آتا تھا۔ ’’ہم نے تو اِسے بچپن سے ایسا ہی دیکھا ہے۔‘‘ایک مرتبہ اُس کی بیٹی نے کہاتھا۔کچھ لوگ ہر عُمر میں ایک سے لگتے ہیں۔ پینتیس میں پچپن کے، پچپن میں پچپن کے اور پچھتّر میں بھی پچپن کے۔اُن پر ایک عُمر آکر چپک گئی ہوتی ہے۔ چند روز میں وہ اپنے بیوی بچّوں کو بھی لے آیا۔ اُس کے لیے زیرِتعمیر گھر کے ایک کونے میں عارضی کمرا اُٹھادیا گیا۔ اب وہاں بالن کے جلنے سے دھواں اور پکوان پکنے، تڑکا لگنے سے بھوک بیدار کرتی مہک پھیلنے لگی۔

چند روز گزرے تو اقبال اپنے اصل رُوپ پر آنے لگا۔ اُس نے قمیص اُتارکر صدری پہن لی، گلے میں قلندروں کی سی موٹے رنگ برنگے منکوں والی مالا ڈال لی، ہاتھ میں بانسری تھام لی اور گھر کے ایک گوشے میں مرچیں، دھنیا، پودینا اُگالیا۔ مزدور شام کو چلے جاتے اور اُس کی گھر والی چولھے پر دال بھات دھردیتی، تو وہ گھر کے باہر بیٹھ جاتا اور بانسری پر کوئی مدھردُھن چھیڑدیتا۔ شام کے جھٹ پٹے میں جب چند گھروں سے اندھیرا باہر جھانکتا، چند گھروں کے باہر بلب روشن ہوجاتے اور شام اپنا سنّاٹا لے کر آتی تو چند راہ گیر بھی گھٹ جاتے۔ اُس خاموشی میں اُس کی بانسری کی دُھن دُور تک گونجتی سنائی دیتی۔

گنتی کے راہ گیر سائکل سوار وہاں ٹھیر جاتے اور اُس مسحورکن دُھن کو کھڑے بیٹھے سُنتے رہتے، اقبال آنکھیں موندے مُسکراتا رہتا اور مُرلی کو اپنے ہونٹوں سے لگائے رکھتا۔ اُنھی دنوں لوگ باگ اُسے ’’بانسری بابا‘‘، ’’بانسری والا ملنگ‘‘ اور’’مُرلی بابا‘‘ کہنے لگے تھے۔تھوڑے دِنوں میں ہم پر کُھلا کہ وہ ایک قلندر درویش تھا، جسے نہ پیسے سے رغبت تھی اور نہ ہی لوگوں سے اُس کا لینا دینا تھا۔ اُس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی، مَن کی دنیا۔ ایک روز ٹھیکے دار نے شکایت کی کہ بابا اقبال نے مِرچوں والی کیاری اور گھرکے سامنے کے ویران پلاٹ میں بھنگ اُگالی ہے۔

جب اُس سے پوچھ پڑتال کی گئی تو اُس نے جواز پیش کیا کہ شام کو کام ختم ہونے کے بعد وہ گنتی پوری کرتا ہے اور اپنی ’’ڈیوٹی‘‘ دینے کے بعد ’’حقّہ پانی‘‘کرتا ہے، تو ایسے میں بھی وہ بےخبر نہیں ہوتا کہ اُس کا کنبہ چاروں طرف نظر رکھتا ہے۔ پس، اِسی ’’حقّہ پانی‘‘ کے باعث وہ شام کے بعد ہمہ وقت مُسکراتا نظر آتا تھا۔ اُس دَور میں ہیجڑوں، قلندروں اور دیوانوں کو کچھ نہ کہا جاتا تھا بلکہ اُن کی بَددُعا سے بچنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ابتدائی دِنوں میں جب مَیں، اُس کے عارضی کمرے کے قریب گیا، تو اُس نے مجھ بچّے کو دیکھ کر جلدی سے اپنے کچھ سامان پر چادر ڈال دی۔

دن گزرے، حجاب اُٹھے تو یہ تکلّف بھی ختم ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ مُسکراتا، موڑھا آگے بڑھاتا تاکہ میں بیٹھ جاؤں اور انتہائی انہماک سے بھنگ میں بادام، پستہ اور مختلف مغزڈال کر ہاون دستے سےکُوٹتا رہتا۔ جیسے جیسے سردائی تیار ہوتی جاتی، اقبال کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر مسرت اور ہونٹوں پر مُسکراہٹ بڑھتی جاتی۔ سردائی وہ خاصے اہتمام سے پیتا تھا، جیسے بعض رِندوں کے لیے جتنا اہم مشروب ہوتا ہے، اُتنا ہی اہم جام بھی ہوتا ہے۔ کبھی صراحی ہوا کرتی تھی، ایسے ہی اقبال نے سِلور کا ایک منقّش پیالا رکھا ہوا تھا، جسے وہ اپنے لبوں سے لگا کر مسافر ہوجایا کرتا تھا۔

یہ اُنھی دنوں کی بات ہے کہ اِدھرشام کو اقبال بانسری بجانا شروع کرتا اور جب اس کی بانسری تھم جاتی تو اُدھر رات گئے ایک نامعلوم فوجی چاند ماری کے میدان سے شامی روڈ پر فورٹریس اسٹیڈیم کوجاتاتھا۔ ایک ہاتھ سے سائکل تھامی ہوتی، دوسرےمیں تھمی بانسری بجاتا گزرا کرتا تھا۔ رات کے سنّاٹے میں کمرے کی کھڑکی سے درختوں کی شاخوں کے ہیولوں کے پرےجھانکتے چاند پر چرخا کاتتی بڑھیا کو تلاش کرتی نظروں کے سامنے اُس نامعلوم فوجی کی پہلے قریب آتی اور پھر دُور جاتی بانسری کی مدھردُھن چاند کو مزید روشن کردیتی۔

گھاس، جھاڑیوں سے آتی ٹِڈوں، جھینگروں کی آوازیں دَب جاتیں اور ایک عجیب سی اداسی دل کو اپنے بازوؤں میں بھر لیتی۔ جانے وہ فوجی کدھر سے آیا تھا، کدھرکو گیا وہ۔ ؎ عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ…بس ایک موتی سی چَھب دِکھا کر، بس ایک میٹھی سی دُھن سُنا کر… ستارئہ شام بن کے آیا، برنگِ خواب سحر گیا وہ۔ دن بھر اقبال انتہائی چوکس، متحرک اور باہوش ہوتا۔ کوئی لوہے کی ایک پتری بھی اٹھاتا، تو وہ چیتے کی طرح لپکتا۔ رات میں موم کا بنا انسان، دن کو دھاتی فولادی ہوتا۔

ایک دن مَیں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ گھر کے بیرونی سبزے پربیٹھا مٹّی کی کٹوری میں سالن ڈالے اور چنگیر پر روٹی رکھے کھاناکھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک نڈھال کُتّا سڑک سے گزرا۔ اقبال کو کھانا کھاتے دیکھ کر وہ رُک گیا۔ اقبال انہماک سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ دوچار لقموں کے بعد اُس نے سر اُٹھا کر دیکھا تو کُتّا اُسے مسکین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اقبال نے اپنا کھانا وہیں چھوڑا، روٹی کا چُورا کرکے سالن میں ڈالا، ہاتھ کی انگلیوں سے اُس کا ملیدہ بنایا اور کُتّے کے سامنے کٹوری اُلٹ دی۔ کُتّا آگے بڑھا، اقبال کو دیکھ کر جھجکا اور آگے بڑھ کر کھانا کھانے لگا۔

اُن ہی دنوں وہ مٹّی کی کٹوریاں اور پراتیں خرید لایا، کچھ میں باجرا ڈالا اور دیگر میں پانی ڈال اُنھیں مختلف گوشوں میں رکھ دیا۔ ابتدائی دِنوں میں کم پرندے اُترے، اگلے دنوں میں پرندوں کی رونق لگ گئی۔ پھر اُس نے مقامی قصاب کے ہاں سے چھیچھڑے، چربی، فالتو ہڈیاں مفت یا ارزاں خرید کر لانی شروع کیں۔ زیرِتعمیر گھر کے احاطے میں چیلوں، کووں کی کمی تھی، سو وہ بھی پوری ہوئی۔ ایک دن اُس کی بیوی میرے اہلِ خانہ کے سامنے واویلا کرنے لگی۔ ’’یہ بابا اقبال مردود، ساری تن خواہ کُتّوں، کوّوں کو کِھلا دیتا ہے، ہم بھوکے رہ جاتے ہیں۔‘‘ وہ بھی اپنے شوہر کو بابا کہتی تھی۔

اُسے تسلی دی گئی کہ بابا اقبال کو سمجھایا جائے گا اور اُسے سمجھایا بھی گیا۔ وہ یوں سَرہلاتا رہا، جیسے اِس بات کا پوری طرح قائل ہوکہ ایک آدمی پر پہلا حق اُس کے خاندان کا ہوتا ہے، اُس کے بعد دوسرے انسانوں اور دوسری مخلوقات کا۔ بات مکمل ہوگئی، تو وہ پنجابی میں بولا۔ ’’تے او انسان کی کرے، جیہڑا سمجھدا ہووئے کہ ایہہ نمانے پکھیرو، جان وَر، چِڑیاں، کُتّے وی اوہداخاندان نیں‘‘(تووہ انسان کیا کرے، جو سمجھتا ہو کہ یہ معصوم، بےچارے پرندے، جان وَر، چڑیاں کُتّے بھی اُس کا خاندان ہیں)۔ ہم لاجواب ہوگئے، البتہ اُسے جواب ضروردیا کہ ’’سمجھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔‘‘ ’’حقیقت کیہ اے، نہ توانوں مالوم تے، نہ ای مَیں جانداں واں، حقیقت مالوم ہوجاوے تے ساری کھیڈ ای کُھل جاوے۔‘‘(حقیقت کیا ہے، نہ آپ کو معلوم ہے اور نہ ہی مجھے، اگر حقیقت معلوم ہوجائے تو سارا کھیل ہی کُھل جائے)۔

اُس سے ایسی گہری باتوں کی توقع نہ تھی۔ یہ تو اُس نے بعد میں بتایا کہ وہ اپنے لڑکپن میں جب ابھی متحدہ ہندوستان قائم تھا، درویشوں، جوگیوں، سادھووں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا تھا، مزاروں پر، مندروں میں، استھانوں پر، گورودواروں میں، میلوں ٹھیلوں، عُرسوں میں جٹا دھاری قلندروں کے ساتھ۔ تب ہی اُس نے ہرمذہب کے پیروکاروں کے بیچ میں رہ کر تمام مذاہب کے لیے اپنے دل میں محبّت پائی۔

قیامِ پاکستان کے وقت وہ تیس بتیس برس کا کڑیل جوان تھا۔ تب تک وہ مسیحی سے مسلمان ہوچُکا تھا۔ برطانوی فوج میں بطور سپاہی برما کے محاذپرجنگ میں شرکت کرچُکا تھا اور سادھووں، قلندروں کے ساتھ گھوم پِھر کر، مختلف تجربات کر کے سادھووں والا حلیہ اختیار کرچُکا تھا۔ وہ مسلمان کیوں ہوا، اِس حوالے سےجب پوچھاجاتا، تو وہ کَنی کترا جاتا۔ جب وہ مُوڈ میں ہوتا تو برطانوی فوج کے دَور اور برما کے محاذ کےخُوب قصّے سُنایا کرتا۔ مَیں وہ قصّے بہت دل چسپی سے سُناکرتا۔ اُس کی گھر والی ایسی باتیں سُن کر منہ بنا کر، منہ میں کچھ بڑبڑاتی، تیوریاں چڑھائے وہاں سے چلی جاتی۔ یقینا بہت سے درویشوں کے درویشی اختیار کرنے میں اُن کی بیبیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اُس کی گھر والی کے سر پرگومڑ نکل آیا۔ ’’جوانی میں بابے نے مجھے سر میں چمٹا مارا تھا، زخم موجود تھا، دوبارہ ہرا ہوکر وہیں گومڑ بن گیاہے۔‘‘ (جاری ہے)