-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- بدھ 28؍ذوالحجہ 1446ھ 25؍جون 2025ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

بہت سے چھوٹے بڑے بچّے، بھاگ دوڑ کے مختلف کھیلوں میں شامل، خدا کے گھر سے کہیں زیادہ رونق،اس دروازے کےبالکل سامنے، جس کے اندر مقدّس باپ اپنے بچّوں کا منتظر تھا، مگر جس پر داخل ہوتے ہی عبادت گاہ سے زیادہ کسی عجائب گھر کا گمان ہوتا۔ گویا جب مقدس باپ پرانا چھوڑنئے گھر کا مکین ہوا، تو لوگ پرانے گھر میں جمع ہوگئے، بھلے وہ کھنڈرات ہی تھے۔

جب مذہب جمود کا شکار ہوجائے تو وہ اپنے تمام تر لوازمات سمیت ایک عجائب گھر ہی بن جاتا ہے، لمحہِ موجود اور اس کے تقاضوں سے بے خبر۔ حالات کی بھٹّی میں سلگتے انسانوں اور اُن کے مسائل سے بے نیاز۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں ہر جگہ چرچ، مسجدوں میں بدل رہے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کی آبادی ہرجگہ بڑھ رہی ہے، بشمول نومسلم، دوسرے مسیحی گھرانوں میں نوجوانوں کے لامذہب ہونے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ چرچ اور کیتھیڈرل کی ساری مصنوعی خُوب صورتیاں بھی انہیں متاثر نہیں کر پاتیں۔ مذاہب سبھی قابل احترام ہیں اور ہم تو سب ابراہیمیؑ مذاہب کے مِن جانب اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، البتہ انسانی زندگی میں مذہب کا بنیادی مقصدکچھ ضروری سوالوں کے جواب دینا ہے۔

سوالات، جو ہر انسان کے ذہن میں اُٹھتے ہیں، زندگی اور موت کے بارے میں، زندگی سے پہلے کیا تھا، موت کے بعد کیا ہوگا، ہم کہاں سے آئے اور کیوں، مختلف معاملات میں صحیح طرزِعمل (the right thing to do) کیا ہے، انسان کی ساخت میں جسم اور روح کی کیا پہیلی ہے، جبراوراختیار کی سرحدیں کہاں ہیں، جبلی اور ملکوتی عناصر کی کیا شرح ہے، انسانوں میں برابری ایک سراب ہے یا حقیقت بھی بن سکتی ہے، دنیا میں عدل کیسے قائم ہوسکتا ہے۔

جب تک اور جتنا کوئی مذہب انسان کے ان سوالوں کی تشفّی کرواتا رہتا ہے، اُس وقت تک اوراتناہی کارآمد (relevant) رہتا ہے، اُس کے بعد وہ عقائد وعبادات کا ایک جامد گورکھ دھندا بن کر رہ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جہاں اسلام جیسےآفاقی دین کوبھی ہم سمیت کئی روایتی معاشروں میں ظاہری عبادات اور چند رسوم، یا مخصوص فکری سانچوں تک محدود کردیا گیا ہے، وہاں ہم اپنے تعلیم یافتہ طبقوں کی دین سے یہی بےزاری دیکھ رہے ہیں۔

کلیسائے اتحاد میں نمازِعصر

تثلیث کے درس کے دوران مَیں زیرِلب سورۂ اخلاص پڑھتی رہی تھی، مگر اب نمازِ عصر بھی پڑھنی تھی، جس کا وقت تنگ ہورہا تھا۔ ہال کے ساتھ ایک بغلی کمرا تھا، جس پر کلیسائے اتحاد (chapel of unity) کی تختی لگی تھی، گویا عیسائیت کے سب فرقوں کے ماننے والوں کو وہاں اپنے طریقے پرعبادت کرنے کی دعوت تھی۔ تجسّس کے مارے مَیں وہاں چلی گئی۔

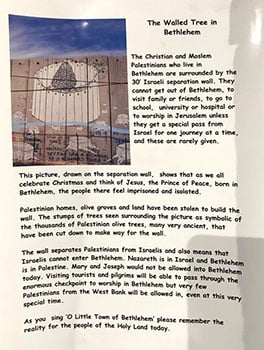

یہ ایک گول کمرا تھا، جس کے فرش اور دیواروں پر نہایت پیچیدہ موزیک سے پرندوں کی تصویریں بنی تھیں۔ دائرے ہی میں کرسیاں رکھی تھیں۔ فلیکس پرعربی میں سلام اور انگریزی میں پِیس نمایاں کرکےلکھا تھا۔ ایک طرف بیتِ لحم کے گرد بنی غیر قانونی دیوار کا ماڈل تھا، ماڈل کے گرد شاعری تحریرتھی بلکہ بیت لحم کے نوحے تھے مثلاً:

O little town of Bethlehem, Imprisoned you now lie

Above thy deep and silent grief, surveillance drones now fly

O sad and troubled Bethlehem, we hear your longing cry

For peace and justice to be born and cruel oppression die

نزارتھ، اسرائیل میں اوربیتِ لحم مغربی کنارے میں ہے، درمیان میں اسرائیل نےتیس فٹ اونچی غیرقانونی دیوار اُٹھا دی ہے۔ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش اور بچپن کا مقام ہونے کے باعث بیتِ لحم اور نزارتھ کا پہاڑ دونوں مقدّس ہیں، مگر دونوں طرف کی عیسائی آبادی کا اس دیوار کی وجہ سے آناجانا مشکل کردیا گیا ہے۔ دیوار تعمیر کرنے کے لیے فلسطینیوں کے گھرگِرانے، زمینیں اور باغات چھیننے، قدیم پھل دار درختوں کو کاٹنے کا بھی ذکر تھا۔

یہ نوحے اپنی جگہ اوریہ بات اپنی جگہ کہ اسرائیل کا قیام انہی نمایاں عیسائی حکومتوں کی حمایت سے ممکن ہوا ہے، جو آج تک بھی اسی اسرائیل کی پشت پناہی پر قائم و دائم ہیں، جس نے بیتِ لحم کو دیوار میں قید کررکھا ہے، امن اور انصاف کو دیس نکالا دے دیا ہے، اورپچاس لاکھ مسلمان آبادی کا وطن چھین کر اُنہیں بغیر حقوق کے یرغمال بنا رکھا ہے۔ مَیں نے سُکون سے ایک کونے میں نماز ادا کی اور باہر نکل آئی۔ کچھ دیر پرانے کیتھیڈرل کی پُررونق تقریب دیکھی، جو اَب ختم ہونے کے قریب تھی۔

پڑھائی اور کشمکش

واپسی میں شام گہری ہوگئی تھی۔ سامنے پب کی روشنیاں جل اٹھی تھیں اور ہال میں خُوب رونق نظر آرہی تھی۔ مَیں نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور صبح کی تیاری کرنے کے بعد کتابیں کھولیں۔ آج اتوار کی رات تھی، مگر خوش قسمتی سے تین سو چوبیس کی فضا پُرسکون تھی۔ شاید آج دھمال پارٹی کا سیلابِ بلا کسی اور گھر چلا گیا تھا۔ گھنٹہ بھر توجّہ سے پڑھا ئی ہوئی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ یہ شیر کا بچّہ جوتے بعد میں اُتارتا تھا اور میوزک پہلے آن کرتا تھا۔

دونوں کمروں کے بیچ گتّے کی دیوار میں سے میوزک بہنے لگا۔ برائن ایڈمز کی گمبھیر آواز جیسے درودیوار میں سے پُھوٹ رہی اورکوئی ہجرو فراق کے قصّے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تو پڑھا، مگر پھر مشکل ہونےلگی۔ سوچا کانوں پہ تکیہ لپیٹ کے سوجاؤں، مگر سوتی بھی کیسے، ٹینشن یہ کہ دن تو سیاحت میں گزر گیا، صبح نور کے تڑکے ڈاکٹر جیمز کی کلاس ہے اوراُس کی دی ہوئی ریڈنگز مکمل تو کیا ہوتیں، ابھی آدھی بھی نہیں ہوئیں۔ ان پروفیسرز کا دیا ہوا مطالعہ بھی خُوب ہوتا، جیسے ہماری خدمت میں علم کا بوفے سجا رکھا ہو۔

ہر کلاس سے پہلےکچھ نصاب پڑھناضروری تھا اوروہ نصاب کچھ یوں ہوتا کہ بھئی، اِن دو کتابوں کے یہ دو، دومکمل باب تو لازمی پڑھائی ہے، اِن کے ساتھ یہ چار تحقیقی مضامین بھی، اس کے بعد یہ تین تنقیدی تجزیے بھی آپ پڑھ لیں، تو کیا ہی بات ہوگی۔ اور جب آپ اتنا پڑھ لیں گے تو پھر آپ کایہ والی تین کتابیں پڑھنےکے لیے خود بخوددل چاہے گا اور اگر یہ تینوں کتابیں آپ نے مکمل پڑھ لیں، تو سمجھیں مشکل گزر گئی، اب یہ والی دو کتابیں تو بس آپ کو تقریباً ماہرہی بنا دیں گی اور جب آپ ماہر ہوں، تو پھر اس اہم کتاب کے کم از کم یہ دو چیپٹر پڑھ ڈالنا تو بنتا ہے ناں! اتنا کچھ دماغ پہ لاد کے آپ پورے ڈھائی گھنٹے کمرۂ جماعت میں بیٹھیں، جہاں آپ کو یہ سب کچھ گھول گھال کے چند سلائیڈز کی صُورت میں پیش کردیا جائے گا، آگے آپ جانیں اور آپ کا کام ۔

البتہ آپ کو کلاس ڈسکشن اور بحث مباحثے میں اپنے دلائل کے ذریعے اس تمام علم کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے سپروائزر ڈاکٹرکاپاتھے، فِن لینڈ سے تعلق مگر برطانوی۔ فنش میڈیا اور ثقافت پر ان کا بہت کام ہے۔ مَیں ایک بھاری بھرکم سا کورس اُن کابھی لے رہی تھی، جس کےلیے خاصی سنجیدگی سے تیاری کرنی پڑتی تھی۔ ڈاکٹر کاپا کا سکھانے کاطریقہ بحث چھیڑنےکاتھا۔ موضوع پر اپنا لیکچر دیتے ہوئے وہ سوال پوچھتے، ایک طرف سے جواب آتا تو یا خود اختلافِ رائے کا نکتہ اُٹھا دیتے یا کسی دوسرے کوموقع دیتےکہ وہ اختلاف کرے۔ اُس کے بعد واپس پہلے نقطہِ نظر کے حامی کی طرف پلٹتے۔ یوں لامحالہ دو گروہ بن جاتے، پھر کوئی بیچ کی بات لے آتا، تین چار قسم کی تھیوریز مل جل جاتیں اور تھوڑی ہی دیر میں بات ایسےالجھ جاتی،جیسےبلّیاں اون کے گولوں کوالجھا دیتی ہیں۔ پھرڈاکٹر کاپا اُن دھاگوں کو سلجھاتے جاتےاور سمیٹتے جاتے، یہاں تک کہ اختتام تک سب کچھ واضح ہوجاتا۔

برائن ایڈمز کے بعد اب کوئی اور کُرلاتی ہوئی صدا تھی۔ کانوں میں گھستی صدائیں نگاہوں کے آگے پھیلے لفظوں پرحاوی ہورہی تھیں۔ جب دماغ نے بالکل فوکس کرنا بند کردیا، آنکھوں کے آگے حرف ناچنے لگے، تو مَیں نے وقت دیکھا۔ گھر پہ تو سب اِس وقت گہری نیند میں ہوں گے، یہ کال کرنےکا بھی مناسب وقت نہیں، یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے۔اوربارہ ویب سائٹس، چارآرٹیکلز، دو کتابیں اور اپنی ڈائری بند کرکے سونے کی تیاری کرلی۔ سوتے ہوئے پھر مَیں صداؤں کے چُنگل میں تھی۔

کچھ خیال آیا، تو مَیں نے سِری کو جگایا اور کہا۔’’سِری!چلو شاباش، مجھےبتاؤ، یہ کون سی کمپوزیشن ہے۔‘‘اورفون کے کان دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ سِری نےکچھ دیرچمکیلی لہروں کی صُورت دماغ سوزی کی اور پھر رازدانہ اندازمیں کہا، مجھے تو لگتا ہے یہ فلن کا مائے گولڈ ہے۔

ایک دوبار اورکمپوزیشن بدلی ہوگی،آیت الکرسی اور سری کے ہم راہ معلوم نہیں، کب آنکھ لگی اور پھر الارم سے کُھلی، جب فجر کا وقت نکلا جارہا تھا۔ مختصر ناشتے اور تیاری کے بعد کمرالاک کرکے لفٹ سے نکلی، باہر کا دروازہ کھولا تو برفانی یخ ہوا نے حملہ کیا، کئی تہوں کا لباس پہن کر بھی کپکپی دوڑ گئی۔ سورج کے ہنوز کوئی آثار نہ تھے، بس مدھم سی روشنی تھی۔

آشیانے کا احوال

ریسیپشن پہ لنڈا اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھی۔ اُس کو دیکھ کر یاد آیا، اُسے بتانا ہے کہ بیسن میں مِکسر کی بجائے دو نلکے الگ الگ لگے ہیں۔ بھاپ اُڑاتے گرم اور برفانی ٹھنڈے پانی کو ملایا کیسے جائے تاکہ استعمال ہوسکے۔ لنڈا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور تقاضا کیا کہ یا تو مِکسر لگوا کر دو، یا پھر کمرا بدل دو۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ سب کمروں میں ایسا ہی انتظام ہے اورمکسر لگوانا ممکن نہیں، کیوں کہ اُس کے لیے بیسن بدلنا پڑتا ہے۔ مجھے وضو میں بہت مشکل ہوتی تھی۔

لنڈا سے پوچھا کہ حل بتاؤ، پانی استعمال کیسے کروں، تو وہ ایک ادا سے اپنے بالیاں لگے ہونٹوں سے مُسکرائی اور بولی، بیسن میں ڈاٹ لگا کر پانی مکس کرلو اور استعمال کرو۔ اتنا شان دار حل دینے پر مَیں نے اُسے شکریہ کہا اور دل میں لاحول پڑھی۔ بھلا بیسن میں بَھرے ہوئے پانی کے اندر وضو کیسے ہوسکتا ہے۔ آخرکار، ایک لٹروالے جوس کی خالی بوتل باتھ روم میں رکھ لی، جس میں ٹھنڈا گرم پانی مِلا کر بیسن میں وضو کرنا ممکن ہوگیا۔ دل کی تسلی کویہ سمجھ لیا کہ برطانیہ کی بجائے میں اپنے مُلک کے کسی دوردراز پہاڑی علاقے میں کیمپنگ ٹرپ پر ہوں۔

وہ نفسیات دان کہتے ہیں ناں کہ سب کچھ آپ کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ چھےکمروں کےاس فلیٹ میں سب دروازے کوریڈور میں کُھلتے تھے۔ میرے سامنے والا کمرا کرن کا تھا، اور بالکل ساتھ والا دائیں طرف ویراج کا، جب کہ بائیں طرف کچن تھا جس میں ہر ایک کی آمدورفت رہتی۔ کرن اور رِشی کے دوست آتے، تو اس چھوٹے سے کوریڈور میں گویا ایک زلزلہ آیا رہتا۔ کچن اور کمروں کے درمیان ایسے بھاگ دوڑ اور چیخم دھاڑ ہوتی، جیسےآدھی چُھٹی کے وقت پرائمری اسکول کا پلے گراؤنڈ ہو۔ کہیں سے لگتا ہی نہ تھاکہ یہ ایک یونی ورسٹی کےطلبہ کا گریجویٹ رہائشی بلاک ہے۔ ہر بارجب دھڑ سے دروازہ بند ہوتا، تو دل دہل کے رہ جاتا، گتّے کا بنا ہوا پورا فلیٹ لرز اُٹھتا۔

ایک آدھ بار نرمی سے سمجھایا کہ دروازہ آہستہ بند کیا کریں، مگر بے سود۔ پھر خیال آیا کہ ڈور کلوزر شاید ڈھیلے پڑ گئے، اس لیے درازہ زور سے لگتا ہے۔ شام کو نیچے گئی تو ریسیپشن پہ بتایا کہ ڈور کلوزر ٹائٹ کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ اگلے ہی دن ایک ورکر آگیا، جس نے سب کمروں کے دروازے ٹائٹ کردیے، فارم پہ مجھ سے اوکے رپورٹ لکھوائی اور چلا گیا۔ مگر دو ہی دن میں اندازہ ہوگیا کہ میری ترکیب فیل ہو چُکی ہے، کیوں کہ خرابی دروازوں میں نہیں مزاجوں اور عادتوں میں تھی، اب اُنہیں کون ٹائٹ کرتا۔

اس شور کے باعث ویک اینڈ پر پڑھنا لکھنا ناممکن ہوجاتا۔ مجھے ٹیوڈر اورلائزتھ کے سامنے شرمندگی سی ہوتی، وہ کیا سوچتے ہوں گے، ہم پاکستانیوں کے بارے میں۔ ایک دن اللہ نے سُن لی۔ نچلے فلور سے کوئی غیرمُلکی اسٹوڈنٹ آیا، جو ہماری طرح اِس دھماچوکڑی سے پریشان ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ آزمائش صرف تین سو چوبیس کے مکینوں ہی کی نہیں ہے،بلکہ اوپر نیچےبہت سے لوگ اِس حسنِ عمل سے فیض یاب ہوتے ہیں۔

کوریڈور میں کھڑے ہو کر اُس نے خاصا لمبا لیکچر دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، یہ گریجویٹ بلاک ہے، یہاں سنجیدہ طلبہ کی رہائش ہے، مَیں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہوں، آپ کے طوفانِ بدتمیزی کے باعث نہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ سُکون سے سوسکتے ہیں۔ آپ لوگ کوئی خیال کریں، ورنہ مَیں استقبالیہ پرآپ کے خلاف شکایت رپورٹ کروں گا۔ اس کے احتجاج کے اثرات ایک ویک اینڈ تک تو چلے، مگر اس کے بعد پھر وہی معمول شروع ہوگیا۔

لیسٹر کا سفر

لیسٹر سے لمعت آنٹی (مرحوم خرّم جاہ مراد کی اہلیہ) کامحبت بَھرا فون آیا کہ اِتنے قریب آئی ہو، تو ملنے آجاؤ۔ مَیں نے فراغت والے دن کا ٹکٹ لے لیا۔ معلوم ہوا کہ لیسٹر جانے کے لیے ٹرین بدلنی پڑتی ہے۔ رُوٹ میں پہلے ایک قصبہ آتا تھا ’’نن ایٹن‘‘۔ گویا مجھے پہلے نن ایٹن کی ٹرین لینی تھی اوروہاں سے لیسٹر کی۔ کوونٹری چھوٹا ساشہر ہے اور اسی کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر مناسب سی گہما گہمی تھی۔ ٹرین پر سفر کا پہلا موقع تھا۔ مَیں اپنے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، اسکرین بتا رہی تھی کہ ابھی ریل گاڑی آنے میں پانچ منٹ باقی ہیں۔

مَیں نے گھر پہ فون ملا کر مختصر سی بات کی، خیریت دریافت کی اور بتائی اور فون بند کرکے دیکھا تو وقت پورا ہو چُکا تھا، مگر ٹرین کا کوئی پتا نہ تھا، البتہ جس پٹری پر میری گاڑی آنے والی تھی، دیکھا کہ کچھ دُور اُسی پہ ایک اکیلی بوگی کھڑی ہے۔ شایدخراب ہے، مَیں نے سوچا، کیوں کہ ہمارے ہاں اِسی طرح ایک آدھ خراب بوگی ریل سے اُتر کر کھڑی ہوتی ہے۔ مَیں حیران تھی کہ سیکنڈز کے حساب سے سفرکرنے والی ریل گاڑی اب تک کیوں نہیں پہنچی اور یہ بھی کہ اس بوگی کے ہوتے ہوئے یہاں ریل گاڑی کیسے رُکے گی، یعنی انتظار کیا جائے کہ اُس بوگی کو یہاں سے ہٹایا جائے گا اور پھر ٹرین آئے گی۔

اِسی سوچ میں غرق مَیں نے غور کیا، تو اکیلے کھڑے اُس ڈبّے کے پیچھے سُرخ رنگ میں جگمگاتا ہوا لفظ نظر آیا، ’’نن ایٹن‘‘ مَیں تقریباً بھاگتی ہوئی قریب پہنچی تو خاتون گارڈ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔’’نن ایٹن…؟‘‘ مَیں نے تذبذب سے پوچھا۔ ’’ہاں، اندر چلی جاؤ۔‘‘وہ یہی بولی، مگر انداز یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پوچھ کیا رہی ہو، جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا۔ میرے قدم رنجہ فرمانے کی دیر تھی کہ کوچ کا نقّارہ بجا، پھاٹک بند ہوا اور یہ اُڑن کھٹولا نما بوگی مائل بہ سفر ہوئی۔

اکیلی ہی، یعنی ایک ڈبّا ہی پوری ٹرین تھا۔ یاللعجب!! مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں ایسے بے یارو مددگار نظر آنے والے اکیلے دکیلے ڈبّے بھی اندر سے اتنے ہوش یار، باہر سے اتنے با اختیار ہیں کہ مسافر بٹھا کر خُود ہی چل پڑتے ہیں، اور کسی رُخ پر بھی چل سکتے ہیں۔ ایسا تجربہ پہلی بار ہورہاتھا۔ بہرحال، شُکرکیا کہ چند پَل اور گزر جاتے، تو یقیناً مَیں ٹرین کے سرہانے کھڑی کھڑی ٹرین مس کردیتی۔ ٹھیک ہے بھئی، گنتی کے لوگ ہیں آپ کے مُلک میں، ایک قصبے سے دوسرا قصبہ کیا، ہمارے ہاں تو ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کی بس میں اِس سے زیادہ رش ہوتا ہے

ریلوے اسٹیشن پرسیما بھابی اور فائزہ لینے کے لیے موجود تھیں۔ گھر پہنچے، تو لمعت آنٹی نے بانہیں پھیلا کر استقبال کیا۔ پھر اُن کے کوزی سے کمرے میں بیٹھ کر، جہاں کھڑکی سے باہر انجیر کا درخت تھا، جس پر پتے نہ تھے، بس شاخوں پر اَن گنت انجیریں شمعوں کی مانند روشن تھیں اور انگلستانی سردی ٹھاٹھیں مارتی بہہ رہی تھی، ہم نے اتنی باتیں کیں اور اتنا ہنسے کہ سارا پردیسی پَن دور ہوگیا۔ مَیں تو اُن پر حیران تھی کہ اُن کی آنکھوں میں تازہ جدائی کا دُکھ موجیں مارتا تھااور لب مسلسل مسکراتے تھے۔

خُود کھانا پکا کر میرے لیےمیزبَھر رکھی تھی اور اصرار سےکِھلا رہی تھیں۔ کہنے لگیں، مجھے لگ رہاہے، میری بیٹی ملنےآئی ہے اور سیما بھابی حیران کہ صائمہ آپ کو اتنی عزیز ہے اور مَیں اِس سے آج پہلی بار مل رہی ہوں۔ بہت سی باتیں مَیں نے اُن سے پوچھیں۔ جب مُلک دولخت ہوا تھا، ڈھاکا میں گزرا وقت، جب اُن کے محبوب ہم سفر مُلک کی سالمیت کے خلاف سازشوں کے مقابل ڈٹ گئے تھے اور پھر اِس جرم کی پاداش میں جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہ مشکل وقت انہوں نے جیل سے ملنے والے مہکتے، پُرعزم، حوصلہ مند اور حوصلہ دیتے خطوط کے سہارے کیسے گزارا، کیسے یہ لمعاتِ زنداں ان کے لیے زندگی اور روشنی کا سبب بنی رہیں، مَیں پوچھتی رہی اور وہ اپنے ہم وار لہجے میں بتاتی رہیں۔ اُن باتوں کا خزانہ، ایک دن اکٹھے گزارنے کا سرمایہ اوراس کے ساتھ اِن ڈور پھولوں کا چھوٹا سا گملا، پیک کیا ہوا کھانا اور کئی دوسرے تحائف لے کر میں سرِشام واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔

شہر کا مطالعاتی دورہ

واریک یونی ورسٹی فکری لحاظ سے بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی پرائیویٹ سیکٹر جامعہ ہے۔ اس میں میرا کورس کلچرل اینڈ میڈیا پالیسی سینٹرمیں تھا۔ یہ سینٹر یونی ورسٹی کے اسکول آف تھیٹر، فلم، کلچرل اینڈ میڈیا پالیسی اسٹڈیز کا حصّہ تھا۔ ایک دن ڈاکٹر کاپا ہمیں شہر کے کلچرل ٹور پر لے کر نکلے۔ جنگ کی تباہی کے بعد تعمیرِنو کے نتیجے میں شہر خوب نِک سُک سے درست ہے۔ دو سال پہلے ہونے والی بِڈنگ میں اس نے سن دوہزار اکیس کے لیے ’’شہرِثقافت‘‘ کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا تھا۔

یہ اعزاز کوئی بھی شہر ایک سال کے لیے جیتتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں سیاحت فروغ پاتی ہے، سرمایہ کاری بڑھتی ہے اور آرٹ اور کلچر کو نمایاں مقام ملتا ہے۔ حکومت اس شہر کو ثقافتی میلوں ٹھیلوں کے لیے فنڈ دیتی ہے اور اُس فنڈ کو استعمال کرکے سٹی کائونسل اُن تقریبات سے کئی گنا منافع کماتی ہے، جو شہر کے ثقافتی منصوبوں کی ترقی میں لگایا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی پڑھی لکھی باتیں۔ ہم مرکزِ شہر میں واقع ریلوے اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے اور پیدل سفر کا آغاز کیا۔

مجھے خوشی ہوئی کہ اُن میں جولیانا بھی تھی۔ برازیل سے آئی ہوئی جولیانا میرے ساتھ دوسری پی ایچ ڈی اسکالر تھی، جو اس کورس کی کلاس میں بیٹھتی تھی۔ پہلی ہی کلاس میں وہ میرے پاس چلی آئی،ہاتھ ملایا اور بتایا کہ ڈاکٹر کاپا نےمجھے کہا ہے، صائمہ سےمل لوتاکہ وہ خُود کو اکیلا محسوس نہ کرے اوراُسےکوئی مشکل یا مسئلہ نہ ہو۔ مزید تعارف ہوا، تومعلوم ہوا کہ ہم ایک ہی بلڈنگ کے رہائشی ہیں، بس بلاکس کا فرق ہے۔ اس کے ساتھ اچھی گفتگو رہتی اورکبھی کبھارہم چینیوں کی ہر جگہ اتنی کثرت پر تشویش پر بھی متفّق ہوتے۔

ڈاکٹرکاپا ہمیں شہر کے کلچر کےبارے میں بہت کچھ بتا رہے تھے اورشہروں کے بدلتے ہوئے کلچر میں’’ڈیتھ آف دی ہائی اسٹریٹ‘‘ کے معروف عمل کےثبوت کوونٹری میں دکھا رہے تھے۔ شہر کے قلب میں واقع اوڈین سینیما کی ویرانی، غیرمُلکی ’’آئیکیا‘‘ اسٹورکی رونق، جس میں جا کرانسان گھر واپس آنا بھول جاتا ہے، رنگ برنگے کپڑے پہن کرریستوران اور کیفے میں بدلتی ہوئی پرانی عمارتیں، پرائمارک جیسے بڑے اسٹور، چھوٹی دکانوں کونگلتے اور چھوٹے پرچون فروشوں کی آمدن ختم کرتے ہوئے،شہر کی مرکزی شاہراہ، جس پرکبھی کاروباری سرگرمیاں عروج پر ہوتی تھیں، جس پرشہر کی معیشت کا انحصار ہوتا تھا، اس کو بدلتے وقت کے ساتھ کاروباری مرکزسےمیوزیم میں بدلتے ہوئےکا عمل۔ بس یہ سمجھ لیں، جومال روڈ اور انار کلی کے ساتھ ہوا۔ اب تو فیروز سنز بھی بند ہوگیا اورشیخ عنایت اللہ بھی۔ برکت علی ساڑی والے کی بجائے وائے بلاک میں زیادہ کشش ہے۔

ڈیتھ آف ہائی اسٹریٹ

اس عمل کا معاشی پہلو جتنا اہم ہے، اُتنا ہی کلچرل بھی ہے۔ برطانیہ جو ہائی اسٹریٹ کلچر کا بانی ہےاوراس نےاپنی نوآبادیات میں بھی اس کلچر کی بنیاد رکھی، اب خود وہاں ’’ہائی اسٹریٹ کوواپس لاؤ‘‘ کے عنوان سے فکرمندی پائی جاتی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ انسانی روابط کلچرل شناخت اور مقامی لوگوں کی معاشی سرگرمی کو اس عمل سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، برسوں سے چلتی ہوئی، کمیونٹی کے رابطوں کا ذریعہ بھی ہیں، خیریت پوچھنے کا بہانہ بھی، اردگرد کی نئی خبریں جاننے کا وسیلہ بھی، کاؤنٹر کے پیچھے ایک سے دوسری نسل آگئی، شناسائیاں اورگہری ہوگئیں، گاہک خریدار نہ رہے، دوست اور ہم رازہوگئے۔

چیز لینے آئے، تو اخباربھی وہیں بیٹھ کرپڑھ لیا، بزرگوں کا حال بھی پوچھ، بتالیا، نئی نسل کی عادات پر فکرمندی بھی عیاں ہوگئی اور ایک درجن انڈے بھی لے لیے۔ پہلے باپ جہاں سے سوٹ سلواتا تھا، اب وہیں سےبیٹا اور پوتا سلواتا ہے۔ عینکوں کی ایک ہی معیاری دکان نسل در نسل چلی آرہی ہے۔ مال روڈ والے حاجی سے سودا لینا اور شیخ سے کوٹ خریدنا، بڑے فخر کی بات تھی۔برطانیہ میں ہائی اسٹریٹ کی موجودگی مقامی کلچر کا بھی اظہار تھی اور شہری زندگی سے وابستہ طرزِ حیات کی نمائندہ بھی، سب سے اچھا ہوٹل اور سینیما، معیاری اور آج کی زبان میں برانڈڈچیز، رونق اور کلاس، یہ سب ہائی اسٹریٹ پرہوتا تھا۔

بجا کہ شہروں کو بڑھنا اور پھیلنا ہوتا ہے، مگر اِس کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت رواج پانے والے خریداری کے جدید رجحانات نے بھی اس پر بہت اثر ڈالا ہے۔ 1998ء میں بننے والی ٹوم ہینکس اور مگ رائن کی مووی ’’یووگاٹ میل‘‘ ایک ایسی ہی کشمکش کی نمائندہ کہانی ہے، جس میں دو نسلوں سے چلتی ہوئی کتابوں اور گفٹس کی چھوٹی سی، مگر اپنے پاؤں پہ کھڑی دکان کیسے رفتہ رفتہ سامنے کھڑے ہونے والے نئے کئی منزلہ کتابوں کے سپر اسٹور کے آگے ویران ہو کررہ جاتی ہے۔

شروع میں وہ یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتی ہے کہ مجھے اِس کے کُھلنے سے کیا خطرہ ہوگا، میرے تو پرانے وفادار گاہک ہیں، جب کہ یہ اتنا بڑاسا، اجنبی اور روکھا، سامان سے لدا ہوا سُپر اسٹور، جہاں جاہل قسم کاسیلزاسٹاف بھراہواہے۔ آخرکار، جس دن وہ اپنی دکان ہمیشہ کے لیے بند کرتی ہے، اُس کی ایک عمررسیدہ گاہک نم دیدہ ہوکر اپنا بچپن یاد کرتی ہے، جب وہ بچّی سی یہاں کہانیوں کی کتابیں لینے آیا کرتی تھی۔

اورابھی تو کورونا کا وقت آنا تھا۔ جب ہائی اسٹریٹ تو کیا، شہر کے کسی بھی حصّے میں قائم اسٹوراور برینڈ آؤٹ لیٹس ویران ہونے والے تھے، اور کیا پتا تھا کہ اُس وقت میں صورتِ حال کوبھانپ کرجو جتنا جلد اپنا کاروبار ڈیجیٹل پرمنتقل کرتاجائےگا، اتنا مندے کا کم شکار ہوگا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گاہک کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق جتنی تیزی سے اپنی پراڈکٹس تبدیل کرتاجائےگا، اتنا منافع کمائے گا۔

جس دن ہم ڈاکٹر کاپا کے ساتھ سٹی سینٹر میں شہر کی پرانی مارکیٹ کے گول صحن میں کھڑے تھے،جس کے فرش پر سُرخ اینٹوں سے بنایا ہوا گول نمونہ ایسے لگتا تھا، جیسے رسیاں بٹ کر بنایاہوا بڑا سا غالیچہ بچھا ہو، اُس وقت تو بس یہ پتا تھا کہ پرچون کےمیگااسٹور، جہاں سب کچھ ملتا ہے، اوربڑے بڑےمالز گاہک کی توجّہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، خواہ شہر میں ہوں یا شہرسے باہر، اوریہ کہ ایمیزون نے اپنے غیرمرئی کاروبارسےہائی اسٹریٹ کوبہت چیلنج دے رکھا ہے، حالاں کہ اُس وقت ابھی اس کا برطانیہ میں زمین پر پہلا اسٹور کُھلنے میں بھی ڈھائی تین سال باقی تھے، وہ اسٹور جس میں خریداری کے لیے انسانوں کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں۔

مُلک میں دکانیں ختم ہونے کے اعداد و شمار بے حد بڑھ رہے تھے، یہ دکانیں یا تو گرادی جاتیں یا گھروں، دفاتر میں تبدیل ہورہی تھیں۔آن لائن شاپنگ کا رجحان دیکھ کر اب یہ تجویز دی جارہی ہے کہ بہتر ہے کہ ایک کمپنی اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے دکانوں کی بجائےبس ایک آدھ شوروم کھولے، جہاں لوگ آن لائن آرڈردینے سے پہلے آکرچیزکوخُود دیکھ لیں اور تسلی کرلیں۔ غرض، دنیا بھر میں خریداری کا کلچر بہت تیزی سے آن لائن شاپنگ اور ون روف اسٹورز کی وجہ سے بدل رہا ہے اور فوائد کے ساتھ کئی پہلوؤں اس کے مُضرّات بھی ہیں۔

مسلم طلبہ اور ہیٹ کرائم کے قوانین

یونی ورسٹی میں موجود مسجد مسلم طلبہ کے باہم رابطے کا ذریعہ تھی، بلکہ پہلے دن رجسٹریشن کے مرحلے سےگزرکر مَیں سیدھی یہیں آئی تھی۔ یونی ورسٹی میں فارغ وقت گزارنے کے لیے بھی مجھے یہ جگہ بہترین لگتی تھی۔ ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا تھا، جس سےمختلف سرگرمیوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ واش روم، وضوخانہ اورتمام سہولتوں سے مزیّن کچن بھی ملحق تھا۔ ہال میں ایک طرف ہدایات درج تھیں کہ نفرت انگیزی کاجرم برداشت نہ کریں، ایسا واقعہ ہو توفوراً آگاہ کریں اور نفرت انگیزی کی تعریف یہ تھی کہ کوئی بھی جرم یا واقعہ جو ایک شخص کے ’’مختلف‘‘ ہونے کی وجہ سے اُس کے ساتھ پیش آئے۔

نسل پرستوں اور مذہبی متشدّد طبقوں کے حملوں اور ہراسانی سے بچانے کےلیے برطانیہ میں بہت عرصے سےقوانین موجود ہیں اور ان قوانین کی آگاہی کے ساتھ مختلف ہدایات بھی درج ہوتی ہیں تاکہ مختلف نظرآنےوالے افراد (خواہ برطانوی ہی کیوں نہ ہوں)کسی ناخوش گوار واقعے سے محفوظ رہیں۔ مشہور برطانوی نو مسلم صحافی، ایوان ریڈلی بتاتی ہیں کہ جب مجھے لندن کی سڑک پر ایک سفید فام جنونی نے نفرت سے کہا،’’اپنے گھرجاؤ‘‘ تومَیں حیران رہ گئی اور اُسے جواب دیا کہ میں تو ہر ویک اینڈ پہ اپنے گھر ماں کے پاس برمنگھم جاتی ہوں۔

مسلمانوں اور دیگر ’’مختلف‘‘ طبقوں کوان قوانین کا کتنا فائدہ ہوا، جب کہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائم پورے یورپ میں ہی کئی گنا بڑھ گئےہیں،اس سےقطع نظر اب نفرت انگیزی کےجرم میں مرضی کی صنفی شناخت کو معاشرے میں جگہ دینے کے لیے حالیہ تعریف سب سے زیادہ فائدہ دے رہی ہے، جس کے لیے اہلِ مغرب نے ’’ہومو فوبیا‘‘ جیسی اصطلاحات گھڑ لی ہیں اور پوری دنیا کو یک طرفہ طور پہ مجرم قرار دے کرچُپ کروانےکی کوشش ہے، کیوں کہ ابھی تک دنیا کی اکثریت اس رجحان کو مقاصدِ فطرت کے خلاف سمجھتی ہے۔ اس اعتبار سے مسلم طلبہ کی مسجد میں یا دیگر عبادت گاہوں میں یہ آگاہی دینا ایک اورپہلوسے بھی ضروری تھا، کیوں کہ اسلام بلکہ تمام ابراہیمؑی مذاہب میں ہم جنس پرستی انتہائی گھناؤنا جرم ہےاور کئی طلبہ اپنے مُلکوں سے آکراس کلچر کا پہلی بارسامنا کرتے ہیں، تو حیران پریشان ہوتے ہیں۔ اس کیفیت میں کوئی بھی ایسا اظہار ہوسکتا ہے، جو اُنہیں بیٹھے بٹھائے مجرم بنا ڈالے۔

فلموں میں ایشیائی کلچر کی تحقیر

اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے۔ انفرادی رویوں میں اس قدر تہذیب سکھانے والی اقوام بین الاقوامی رویوں میں ’’مختلف‘‘ کلچر، زبان اورمذہب کونشانے پررکھ لیتی ہیں۔ مغربی میڈیا میں جی بھر کے’’مختلف کلچر‘‘ کا مذاق اُڑایا جاتا ہےاور اُسے کوئی ہیٹ کرائم نہیں کہتا بلکہ آزادیِ اظہار کہتا ہے۔ کارٹونز کا معاملہ تو نسبتاً نیا ہے، عرب زبان، لباس اور رہن سہن ہمیشہ سے ان کا محبوب نشانہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایشیائی اور افریقی اقوام کے لیے تضحیک، تمسخر اور اسٹیریو ٹائپنگ ان کا مخصوص رویہ ہے۔

میڈیا portrayal اور ڈسکورس میں othering کا مطالعہ ایک وسیع میدان ہے، یعنی خود کو معیار بنا کر دوسروں کو اس دائرے سے باہر دیکھناکہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی تہہ میں تکبّرہے۔ نو آبادیاتی طرزِ حکومت نےباقی دنیاکواسی طرح دیکھا ہے اور چوں کہ ذرائع ابلاغ کی زیادہ ترمصنوعات انہی قوموں کی تیار کردہ ہیں، لہٰذا میڈیا مصنوعات میں یہ رویہ کثرت سے ملتا ہے۔ یہ اور بات کہ جن قوموں کی وہ othering کرتے ہیں، انہی معاشروں میں ان مصنوعات کی ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے، جہاں سے وہ ریونیو بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ اب میڈیا میں اسلام فوبیا کے رویوں کا بھی اسی ضمن میں مطالعہ کیا جارہا ہے۔ قرآنِ کریم جب گروہوں کو ایک دوسرے کا مذاق نہ اُڑانے کی تلقین کرتا ہے(سورۃ الحجرات) تو اس میں انفرادی اور قومی سبھی رویوں کی تہذیب مقصود ہے۔

میڈیا پالیسی کی کلاس میں ایک دن یہ موضوع خوب زیرِبحث آیا۔ ان دنوں ہالی وُڈ مووی ’’کریزی رِچ ایشینز‘‘ نئی ریلیز ہوئی تھی، جو مغرب کے اُن رویوں کی خالص نمائندہ ہے، جن کا ایڈورڈ سعید نے ذکر کیا ہے اور سپیواک جیسے لوگوں نےاسےمزیدواضح کیاہے۔ ایشیائی کرداروں کو ولن اورپس ماندہ، جب کہ امریکی یورپی کرداروں کو ہیرواورنجات دہندہ کے طور پہ پیش کرنا۔

فلم ریلیز ہونے کے بعدنہ صرف چائنیز نےاس فلم میں چینی کلچر کی منفی نمائندگی پراحتجاج کیا بلکہ سنگاپورینز نے بھی اس میں اپنےمعاشرے کی غیرحقیقی اور سطحی عکّاسی پر تنقید کی۔ تواس فلم کے تذکرے کے بغیریہ موضوع زیرِبحث آہی نہیں سکتا تھا۔ جماعت میں موجود چینی، جاپانی، کورین، بھارتی طلبہ کی رائے تو ایک طرف، جرمن، امریکی اور برطانوی طلبہ نے بھی جوش و خروش سے اس فلم پرگفتگومیں حصّہ لیا۔

چینی مارکیٹ اورجاپان میں بھارتی فلم ’’باہو بلی‘‘

چین کی اپنی فلم انڈسٹری بہت بڑی ہے اور اپنے عوام کی تفریحی ضروریات کی کفایت کرتی ہے، مغربی فلموں کو نمائش کی بہت کم اجازت ملتی ہے اور وہ بھی اپنی کڑی شرائط پہ۔ ہالی وُڈ مَرا جارہا ہے کہ اُس کی فلمیں چین میں پیش ہوں اور سات آٹھ بلین ڈالرکی یہ اتنی بڑی مارکیٹ ان کی دسترس میں آئے، جو اس وقت پورے شمالی امریکا کو بھی پیچھے چھوڑ کردنیا کا سب سے بڑا باکس آفس بن گیا ہے، مگرچین کی فلم انتظامیہ کے ضوابط بہت سخت ہیں۔ بڑی بڑی ہیوی بجٹ سُپر ہیرو موویز کو ایسے اُٹھا کر پھینکتے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ اس سلوک کی کسی کو بھی جرأت نہیں۔

اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف یا امریکی ہیروازم کو وہ بالکل برداشت نہیں کرتے، ہم جنس پرستی، توہّم پرستی اور آدم خوری جیسے تھیمز قابلِ قبول نہیں، اِس لیے بہت چھان پھٹک کرکوئی فلم اُٹھاتے ہیں اوراُس کوبھی بہت سنسر شپ سے گزارتے ہیں۔ ان کے نظام سے اختلاف سہی، ایغور مسلم آبادی پر ان کے مظالم بھی سامنے آئے ہیں، مگر اہلِ مغرب کے ’’انسانیت‘‘ اور’’انسانی حقوق‘‘ کے کھوکھلے دعووں کے برعکس وہ دنیامیں امن اوربرابری کے ٹھیکے دارنہیں بنے پِھرتے، آزادیِ اظہار کو دباتے ہیں مگر دہرے معیار نہیں رکھتے، اگر آمرانہ پالیسیاں ہیں بھی، تو کم از کم جمہوریت کے لبادے میں نہیں۔

اپنے مُلک کی جغرافیائی حدود میں ایک قوم اپنا نظام بنانےاورچلانےکی حق دار ہے۔ مگرمَیں نےدیکھاکہ چینی حکومت کی کمیونسٹ پالیسیوں پربات ہوتی اور برطانیہ میں رہنے والے چینی طلبہ اپنے نظام کی سختی کا رونا روتےتو تمام تر لبرل ازم کے باوجود ڈاکٹر کاپا کےچہرےپربھی زیرِلب مسکراہٹ ہوتی، جیسے محظوظ ہورہے ہوں۔بھارتی فلمیں البتہ دنیا بھر میں بےحد مقبول ہیں، کیوں؟ اس پربہت تجزیے موجود ہیں۔

ایک جاپانی طالبہ سے خُوب دوستی ہوگئی۔ اُس نے بتایا کہ جاپان میں بھارتی فلمیں بہت دیکھی جاتی ہیں۔ مَیں نے بےیقینی سے پوچھا، مثلاً تم نے کون سی دیکھی؟ شرمیلی مسکراہٹ سےکہنے لگی۔ وہ جو نئی آئی ہے، باہو بلی! فلموں کے معاملے میں میری معلومات واجبی سی ہیں اور بھارتی سینیما کی توگنتی کی چنددیکھ رکھی ہوں گی، مگریہ تونام بھی میرے کانوں سے نہ گزرا تھا۔ سوچا، شاید غیرزبان کی وجہ سے تلفّظ کچھ الٹ پلٹ کر گئی ہے۔ گھرآکرسرچ کیا تو واقعی یہ تلگو فلم ہرطرف چھائی ہوئی تھی۔

صوفی نغمہ اور وطن کی یاد

جیمزکی کلاس میں مقامی ثقافتوں پرگلوبل ثقافت کے اثرات پر بحث ہورہی تھی۔ اس کورس میں اٹھارہ قومیتوں کے چوبیس طلبہ تھے۔ جیمز نے کہا، اپنے اپنے کلچر سے کوئی مثال دیں۔ مَیں اسکرین پہ لگاتاہوں۔ نسلی اعتبار سےچینی طلبہ زیادہ تعداد میں تھے، تو ہمیشہ ہی ایسی بحث کا جھکاؤ چینی کلچر کی مثالوں کی طرف زیادہ رہتا۔

یوں بھی اب چینی قوم نے گوروں کو ہر میدان میں اتنا چیلنج دے رکھا ہے کہ چینی اُن کے حواسوں پر سوار ہیں۔ سچ ہے کہ مَیں نے چینیوں کی اہمیت کو یورپ میں بیٹھ کر سمجھا، ورنہ تومیرے لیےاُن کی حیثیت دیوارپار ہم سائے کی سی تھی، جس سے ہر مشکل موقعے پہ مدد لینا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور ہر دو نمبر چیز کو چینی کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ مَیں نے سوچا، ہم کیوں پیچھے رہیں، عالمی اثرات نے ہماری ثقافتی مصنوعات کو کتنے نئے رنگ دیےہیں، یہ بھی بتانا چاہیے۔

جیمز سے کہا، ٹائپ کرو۔’’سیّونی…جنون‘‘ لمحے بھر میں مشرق اور مغرب کے امتزاج کے ساتھ نوّے کی دہائی میں ریکارڈ کیا ہوا، صوفی نغمہ گونج اُٹھا، خانقاہ پر رقصِ درویش اوریکّہ چلاتے ہوئےعلی عظمت اور سلمان، سُروں کےساتھ ساتھ بہتی ہوئی الفاظ کے پس منظر میں ایک عام شخص کے دُکھوں کی کہانی۔ ’’چَین اک پل نہیں…اور کوئی حل نہیں‘‘ دیکھتے ہوئے مجھے خُود یقین نہیں آرہا تھا کہ کسی وقت ایسے بھی تخلیقی کام ہمارے ہاں ہوتےتھے۔ کلام کا انتخاب، سماعت کے لیے سب سے پہلی ترجیح رکھتا ہے، پھر ڈھنگ کی گائیکی اور پُرمعنی منظرکشی، جنون کی یہ کمپوزیشن اُن سب معیارات پر پوری اترتی ہے۔ صابرظفر کے غزلیہ اشعار کو ملتان کی صوفی درگاہوں پرفلمایا گیاہے،انسانی المیوں ،حسرتوں، ناکامیوں اوربے بسی پر مبنی اشعار کی معنویت کوروحانیت کے ان مراکزنے مزید گہرائی دے دی ہے۔

خصوصاً ’’کون موڑے مہار،کوئی سانول نہیں‘‘مجھے، ہمارے ہاں لیڈرشپ کے بحران کی ساری کہانی کہتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بائیں بازو کی جدید برطانوی جامعہ اور اس کی گلوبل آڈیئنس کورس کی جماعت میں اٹھارہ قومیتوں کے ساتھ اس نغمے کی گونج کے یہ چند منٹ مجھے ہمیشہ اُسی سرشاری کے ساتھ یاد آتے ہیں، جو مَیں نے وہاں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ جیمزنے نغمے کے ثقافتی امتزاج پرچند ماہرانہ جملوں میں تبصرہ کیا اور اگلی ویڈیو کی طرف توجّہ کی۔

لندن شاہی محل کی مسکینی

لندن ایک ورک شاپ کے سلسلے میں پانچ روز کے لیے جانا ہوا تھا، پھر کورس ختم ہونے پر دوبارہ تفصیلاً بھی دیکھا۔ مرکزی شہر بالکل ویسا لگا، جیسے ہمارے ہاں کولونیل طرز کی چند تعمیرات یا ان کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔ ٹریفیلگراسکوئر، ویسٹ منسٹرایبے، ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ، گرینچ پارک، گرے رنگ کے پانی والاتھیمز۔ مگر سب سے زیادہ حیرت بکنگھم پیلیس دیکھ کر ہوئی اور وہ یوں کہ نہ صرف اُس کےگیٹ تک جاسکتے ہیں بلکہ اندر جھانک کر بھی دیکھ سکتےہیں۔

ساری خلقت مزے سے وہاں پِھرتی اورتصویریں بناتی ہے، اُس شاہی خاندان کا محل، جس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا۔ بڑا آیا شاہی خاندان، اِن سے تو ہم اچھے کہ ہماری اہم ہستیوں کے گھروں کے گیٹ دیکھنے کی ایک عام آدمی کو اجازت ہی نہیں، کیوں کہ اول تو وہاں کا راستہ ڈیڑھ دو کلومیٹرآگے تک قبضے میںلے کر عوام کے لیے بند کردیا جاتا ہے، یا سرے سےوہ سڑک ہی بند کردی جاتی ہے، جو اُن کے گھروں تک جاتی ہے۔ بڑے لوگ ہوں تو ایسے۔ ہم جمہوری ہوکربھی شاہانہ کرّوفر رکھتے ہیں اور وہ بادشاہ ہوکر بھی ایسےعاجز۔ حال ہی میں جب ملکہ الزبتھ کی وفات ہوئی، تومجھے رہ رہ کراس کے محل کی یہ مسکینی یاد آتی رہی۔

پی ایچ ڈی کے طلبہ کے ساتھ مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی تھی، جس میں سب اپنے اپنے کام کی پیش رفت بتاتے۔ یہیں مجھے جرمن لڑکی پاؤلا ملی۔ مجھ سے تعارف پراس کے لہجے میں جیسے کچھ تحفّظات ابھر آئے، پاکستان؟ جی ہاں پاکستان!آپ کے لوگ تو دیوانے ہورہے ہیں، اس مُلک کے۔ اس نے بےیقینی سے مجھے دیکھا اور مَیں نے اپنے فون پر وہ کلپ اس کے سامنے لگا دیا، جو ابھی دوروز پہلے مجھے موصول ہوا تھا اور جس میں جرمن کوہ پیماؤں کی ٹیم پاکستان کے برف پوش پہاڑوں پر سکی اِنگ کرتے ہوئے دیوانی ہوئی جارہی تھی اور اُن کا خیال تھا کہ یہ دنیا کی بہترین جگہ ہے، یہاں نہیں آئے، تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔

اس کے چہرے کےتاثرات کچھ نارمل ہوئے، تو مَیں نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤں، آپ کے مُلک کو دوبارہ ایک کرنے میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اوہ! وہ کیسے؟ اُس کی آنکھیں حیرت سےپھیلیں،وہ ایسے کہ روس کو شکست ہمارے ہاتھوں ہوئی،ہمارےطورخم بارڈرپربنےمیوزیم میں دیوارِ برلن کا وہ ٹکڑا پڑا ہے، جو جرمنی کے سفیر نے پاکستان کو پیش کیا تھا، اعتراف کے طور پہ۔ اور وہ آنکھیں حیرت سے کھولے مجھے دیکھتی رہی۔

میرے کورس کا دورانیہ پورا ہوا اور مَیں نے رختِ سفر باندھا۔ جس دن مَیں شہر چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچی تو رستے میں دیکھا، بس اسٹاپ پراسٹیل گرے رنگ کی دومنزلہ گیارہ نمبر کھڑی تھی، یونی ورسٹی کے رُوٹ پر جانے کے لیے تیار۔ مگر آج مجھے اُس کے پاس سے گزر کر کچھ اگلی منزلوں کو جانا تھا، کچھ اور نئے منظروں کی تلاش میں، جن کی تفصیل پھر سہی۔