-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- اتوار4؍ رمضان المبارک1447ھ22؍ فروری 2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

مدوّن و مرتب: عرفان جاوید

(مبین مرزا)

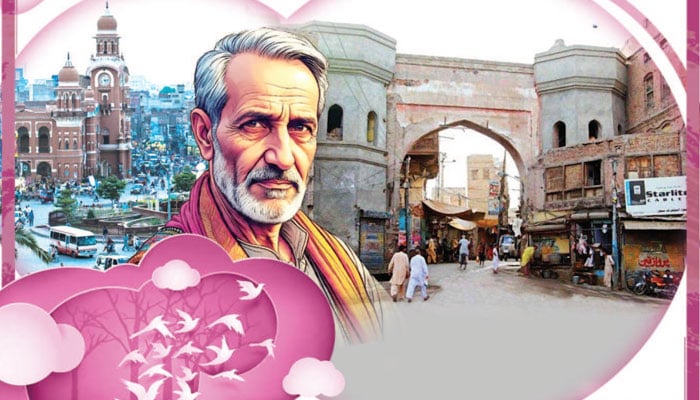

مبین مرزا معروف ادیب، افسانہ کار، ناقد، شاعر،خاکہ نگار، مدیرِ ’’مکالمہ‘‘۔ پیدایش 1965ء، ملتان، علمی مشاغل میں بچپن سے دل چسپی، تنقید، فلسفے، نفسیات، تاریخ اور جدید تھیوریز سے رغبت، اکادمی ادبیات پاکستان کے بورڈ آف گورنرز کے رکن، ادبی، سماجی، ثقافتی موضوعات پر تحریریں، افسانوں کی تین، شاعری، خاکوں اور تنقید کی ایک ایک اور انتخاب و تالیف کی چار کتب کے علاوہ اَن گنت مضامین کے تخلیق کار۔ موضوعاتی تنوّع، نفسیاتی پڑتال، جذباتی مدوجزر، انسانی باہمی معاملات اور فطرتِ انساں میں سرگرم عناصر کی کھوج، فن کے نمایاں عناصر۔

’’بےدیارم‘‘ ایک خُودبیتی، ایک ہڈبیتی، ایک سرگزشت ہے، راوی کو ادھیڑ عُمر میں اپنی جنم بھومی کی مٹّی اپنی اور بلاتی ہے ، وہ اپنا بَھرا پُراگھر اور سماجی تعلقات چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آبائی شہر پہنچ کر اُس پر کیا بیتتی ہے، شاہ رکنِ عالم کے مزار پر اُس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے، اپنی جنم بھومی کی یاترا اور اس سے منسلک رُومان کی ایک دل چسپ رُوداد۔

بس، تب مَیں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔

ظاہر ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ تھا اور اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آدمی دس بار سوچتا ہے۔ مَیں نے بھی سوچا تھا اور دس نہیں، اِس سے بھی کچھ زیادہ بار سوچا تھا۔ آخر اِس نتیجے پر پہنچا کہ واپسی سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ پھر مَیں نے دل میں جھانکا، وہاں کوئی کھٹک نہیں تھی۔ مطمئن ہوگیا۔ مَیں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ذرا کمر سیدھی کی۔

دریچے سے باہر رات گہری ہوچُکی تھی۔ سردیوں کے آغاز کے دن تھے۔ کراچی میں گرمیاں تو پھر بھی سخت ہوجاتی ہیں، لیکن سردیاں نہیں ہوتیں۔ اس وقت باہر کے سکوت اور اندر کے سناٹے نے دُور تک جیسے اداسی کا ایک منظر سا پھیلا رکھا تھا۔ فیصلہ ہوچُکا۔

سو، اب تو اس گہرے سکوت کی مہیب دیوار میں شگاف پڑنا چاہیے۔ مَیں نے یہ بات خُود سے کہی اور شاید کسی قدر آواز کے ساتھ۔ اب مجھے واپسی کےاقدامات اور انتظامات کاخیال ہوا، اور پھر نہ جانے کیسے میرا دھیان دو افراد کی طرف چلا گیا، ایک مہ پارہ اور دوسرے ماسٹر عبدالصمد صاحب۔

مہ پارہ ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں رہتی تھی اور اُسی اسکول میں پڑھتی تھی، جس میں میری چھوٹی بہن جاتی تھی۔ وہ مجھ سے ایک جماعت پیچھے تھی۔ ہم ایک ہی تانگے سے اسکول جاتے تھے۔ لڑکے تانگےکے اگلے حصّے میں اور لڑکیاں پچھلے حصّے میں بیٹھتی تھیں۔ اس زمانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ ایک ہی تانگے میں بیٹھنے کے باوجود ساتویں، آٹھویں جماعت کے لڑکے لڑکیاں بھی آپس میں بات کریں۔

ہم سب بھی خاموشی سے آکر تانگے میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھتے اور اپنی منزل پر جا اترتے۔ ہمارے تانگے میں لڑکیوں کے اسکول کی ایک استانی صاحبہ بھی جاتی تھیں اور میری پشت پر وہی بیٹھتی تھیں۔ ایک دن اتفاق سے وہ نہیں آئیں تو اُن کی جگہ مہ پارہ بیٹھی تھی۔ استانی جی کے ہوتے ہوئے مَیں کبھی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا تھا۔ اُس روز پتا نہیں کیا جی میں آئی کہ مَیں نے ٹیک لگالی۔ ایک لمحےکو میرے کاندھے کا نچلا حصہ مہ پارہ کے کاندھےکو چُھو گیا۔

مجھے یوں لگا، جیسے ایک لہر سی پورے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے مَیں نے ٹیک ہٹالی اور ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ میری اس حرکت کے ردِعمل میں مہ پارہ ٹیک سے الگ ہوکر بیٹھ گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اُسی طرح اطمینان سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جیسےکچھ ہوا ہی نہیں۔ مَیں نے سوچا کہ شاید میرے کاندھے کا چھوجانا اُسے محسوس ہی نہیں ہوا۔

مجھے شرارت سوجھی کہ اگر میرا کاندھا یا کمر کا کچھ حصّہ اسے چھو جائے تو اُس کا رویہ کیا ہوگا، تو مَیں نے اطمینان سے پوری ٹیک لگائی، لیکن مہ پارہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ بس اس کے بعد تو مَیں نے گھر تک کا سارا رستہ اِسی طرح جم کر ٹیک لگائے گزارا۔ اُس نے یقیناً محسوس بھی کیا ہوگا لیکن اس کی طرف سے بےچینی یا گھبراہٹ کا کوئی ردِعمل ظاہرنہیں ہوا۔

ہمارا گھر سڑک کے سامنے والی رَو میں تھا اور مہ پارہ اُس کے پیچھے والی گلی میں رہتی تھی۔ اپنے گھر کے سامنے اُتر کے میں جلدی سے پیچھے لپکا اور بہن کو اتارنے کے بہانے مہ پارہ کی طرف دیکھا۔ اُس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، جسے میرے سوا شاید کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ اُس کے بعد میرے اور مہ پارہ کے درمیان ایک خاموش شناسائی کا رشتہ قائم ہوگیا۔ پھر جب وہ ہمارے گھر آنے لگی… لیکن نہیں یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔

خیر، جس دوسرے فرد کی طرف میرا دھیان گیا، وہ ماسٹر عبدالصمد صاحب تھے۔اللہ جانے وہ ابھی ہیں کہ نہیں، ہیں تو اللہ اُن پر مہربان رہے۔ ماسٹر صاحب سے مَیں نے ہائی اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا۔ وہ اُردو کے استاد تھے، لیکن چھٹی اور ساتویں جماعت میں کچھ عرصہ اُنھوں نے ہمیں عربی اور اسلامیات بھی پڑھائی تھی۔ یہ مضامین شاید عبدالصمد صاحب نے ہمیں اُس وقت پڑھائے ہوں گے، جب اِن مضامین کے استاد لمبی چُھٹیوں پر ہوں گے۔

اُس زمانے میں عربی، فارسی اختیاری مضامین ہوا کرتے تھے، جو طلبہ کو چھٹی سےآٹھویں جماعت تک پڑھائے جاتے تھے۔ مَیں نے امّاں کے کہنے پر عربی رکھی تھی۔ اُن کا خیال تھا، عربی پڑھ کر مَیں قرآن مجید کو بہتر طور پر پڑھ اور سمجھ سکوں گا، لیکن مَیں اُن کی توقعات پر پورا نہ اُترا۔ بھلا اُترتا بھی کیسے۔ کہاں چھٹی ساتویں جماعت کی عربی زبان اور کہاں کلامِ الٰہی کی فصاحت و بلاغت۔ چھٹی جماعت ہی میں مجھے کرکٹ کی ایسی چاٹ لگی کہ اسکول اور محلے کی ٹیمزمیں کھیلنے لگا۔

پڑھائی میں کچھ ٹھیک ہی تھا، اِس لیے امتحان کے دِنوں میں پریشان ہو کر زیادہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ سچ یہ ہے کہ پڑھتا تو مَیں اسکول ہی میں تھا، گھر آکر تو کتابوں کوہاتھ بھی لگانے پر تیار نہ ہوتا۔ ابّا تو بےچارے آتے ہی گھر رات کو تھے، سو، وہ کیا پڑھنےکا کہتے۔ بس کبھی سال چھے مہینے میں پڑھائی کا پوچھ لیتے۔ امّاں البتہ پڑھائی کا کہتیں، لیکن پھر اُنھوں نے بھی کچھ مجھے یوں مسلسل گھر سے باہر وقت گزارتے اور کچھ امتحان میں بہتر نتیجہ لا کر دیکھتے ہوئے کہنا چھوڑ دیا تھا۔

اِس لیے کہ اوّل مَیں گھر میں ٹکتا ہی کب تھا۔ اسکول سے گھر آکر کھانا کھایا اور محلے میں نکل گیا پھر مغرب کی اذان کے ساتھ واپسی ہوتی۔ یہ ابّا کا حُکم تھا، جس کی ہم پانچوں بھائی اور ہمارے ساتھ رہنے والے دو چچا بھی پابندی کرتے تھے۔ خیر، تو اپنے ماسٹر عبدالصمد صاحب، اللہ اُن کا حامی و ناصر ہو، یوں یاد آئے کہ وہ کہا کرتے تھے، آدمی جب کوئی فیصلہ کرے تو عقلِ کُل نہ بنے۔

ماسٹر صاحب شفیق طبیعت آدمی تھے اور ہمیں اپنے خاص دھیمے لہجے میں ایسی ہی زندگی میں کام آنےوالی باتیں ہر وقت سمجھانے، بتانے پر کمربستہ رہتے تھے۔ اُن کی نرم طبیعت اور دل جُو فطرت کی وجہ سے ہم بھی اُن کی ہر بات پوری توجّہ سے سُنتے اور اُن سے اپنے نصاب سے باہر کی بھی کتنی ہی کام کی باتیں سیکھتے رہتے تھے۔ اُن کی اسی عقلِ کُل والی بات پر ہم میں سے کسی نے ایک بار ماسٹر صاحب سے عرض کیا۔ ’’سر جی، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اگر بندہ اپنی عقل کے سارے گھوڑے دوڑائے تواُس میں کیاخرابی ہے؟‘‘

ماسٹر صاحب کوعادت تھی کہ وہ کچھ سوچ کر بولتے۔ تو پہلے دو تین بار سر کو دائیں بائیں یوں جنبش دیتے، جیسے کسی بات کی تصدیق یا تائید کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ بھی انھوں نے ایسا ہی کیا، پھر بولے۔ ’’میرے عزیز! عقل استعمال کرنے میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ خرابی تو دراصل ہے عقلِ کُل بننے میں۔ اب تم پوچھوگے، آدمی آخر عقلِ کُل کب اور کیسے بنتا ہے۔ توبیٹا! آدمی عقلِ کُل اُس وقت بنتا ہے، جب اُسے کسی سے صلاح مشورے، بات چیت یا رائے لینےکا خیال نہ آتا ہو اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہو کہ جو کچھ کر رہا ہے، سوفی صد بجا ہے۔

اُسے کسی سے کچھ پوچھنے، کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔‘‘اللہ جانے ماسٹر صاحب نے کس بھاگوان گھڑی میں یہ بات کہی تھی کہ آج تک میرے حافظے میں ہے، بلکہ کہنا چاہیے، دل پہ نقش ہے۔ کوئی آدھی صدی پہلے ماسٹر صاحب سے سُنی ہوئی یہ بات اب جو واپسی کے فیصلےپرمجھےایک بار پھر یاد آئی تو مَیں نے سوچا کہ ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ بس پھر صلاح الدین صلّو کی طرف میرا دھیان گیا۔

بیوی، بچّوں سے اِس بارے میں گفتگو کرنے کا خیال بھی پہلے آیا، لیکن اُن سے ایسی کوئی بات کرنا بالکل بےکار تھا۔ اُن کی رائے کا مَیں پہلے ہی اندازہ لگاسکتا تھا۔ اِس لیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے،جس کی وجہ سے مَیں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ہاں صلّو اس بارے میں مجھے ٹھیک رائے دے سکتا تھا۔ اُس سے میری لگ بھگ کوئی چالیس سال پرانی دوستی ہے۔

وہ سُوجھ بُوجھ رکھتا ہےاور رائے بھی سوچ سمجھ کردیتا ہے۔ کبھی کبھی طبیعت ضرور مخولی ہوجاتی ہے اُس کی، لیکن بات وہ ذرا ذمّےداری ہی سےکرتا ہے۔ اب دیکھیے، کرنا خداکا یوں ہوا کہ اُسی روزصلّو کا فون بھی آگیا۔ بس، اس بات کو مَیں نے پھر غیبی اشارہ سمجھا کہ اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے کہ مَیں اُس سے بےدھڑک مشورہ کروں۔

اگلی ہی شام صلّو اور مَیں بیٹھک میں بیٹھے چائےپی رہے تھے۔ جب مَیں نے کہا۔ ’’یار صلّو! مَیں نے ملتان واپس جانے کا سوچا ہے۔‘‘صلّو کے منہ کی طرف بڑھتا چائے کا کپ ایک لمحے کو جہاں تھا، وہیں رُکا۔ اُس نے میری طرف متذبذب نگاہوں سے دیکھا۔ پھر بولا۔ ’’کیا مطلب!‘‘ ’’مطلب یہ کہ مَیں بس اب اور یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اِس لیے سوچ رہا ہوں، اب واپس چلا جائے۔‘‘صلّو کی نظریں اُس وقت میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں اور وہ گومگو کی کیفیت میں تھا۔

چند لمحے یوں ہی مجھے دیکھتا رہا پھر بولا۔ ’’اچھا، لیکن کیوں…؟ میرا مقصد ہے، کیا کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟‘‘’’بھئی وجہ میرے لیے تو خاص ہے، ممکن ہے اور کسی کے لیے نہ ہو۔ تم مختصراً یہ سمجھو کہ بس اب مَیں واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھ پریہاں اب بوریت غلبہ پاتی چلی جارہی ہے۔ پھر یہ کہ مَیں نے اس شہر میں چالیس سال سے زائد عرصہ گزارا ہے، لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے، جیسے یہ شہر بےگانہ سا ہوگیا ہے۔‘‘ مَیں نے یہ کہہ کرصلّو کی طرف دیکھا۔

اُس کے چہرے پر ہنوز گومگو کی کیفیت تھی اور نظریں میرے چہرے پر مرکوز۔ مَیں نے بات آگے بڑھائی۔ ’’اِدھر یہ ہوا ہے کہ ملتان ایک دم میرے اندر بےدار ہوگیا ہے اور اب مَیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ میں دور تک پھیلا ہوا ہے، اور مجھے مسلسل بلائے جا رہا ہے۔‘‘صلّو ایک دَم ہنس پڑا۔مَیں نے اُس کی طرف دیکھا تو بولا۔ ’’تم نہ تو شاعر ہو، نہ کوئی اسٹوری رائٹر اور نہ ہی صحافی وغیرہ ہو۔

اس لیے مجھے ہنسی آگئی کہ تم اِس وقت باتیں بالکل اُن جیسی کررہے ہو۔ یہ لکھنے لکھانے والے لوگ ایسی ناسٹلجیا کی باتیں کرتے ہیں، پر بھائی، تمھیں یہ کیا ہوا؟‘‘مجھے اُس کی غیرسنجیدگی اچھی نہیں لگی۔ ’’ناسٹلجیا کی بات نہیں ہے صلو۔ مَیں بس اب اپنے اوریجن کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔‘‘ ’’اوریجن؟‘‘ ’’ہاں۔‘‘ ’’اچھا تو ذرا سمجھاؤ، یہ کیسے طے ہوا کہ ملتان تمھارا اوریجن ہے؟‘‘ صلّو کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی تھی۔’’بھئی میری جنم بھومی ہے ملتان۔

عُمر کے ابتدائی اکیس بائیس سال مَیں نے وہیں گزارے ہیں۔ اب چالیس بیالیس سال بعد مَیں نے ملتان کو اپنے اندر ایک الگ ہی انداز سے دریافت کیا ہے۔ مَیں محسوس کررہا ہوں کہ وہ مٹّی مجھے کھینچ رہی ہے اپنی طرف۔ اس سےطے ہوجاتا ہے ناں کہ...‘‘ ’’یہ سب شاعرانہ خیالات ہیں اور ان کو جواز بنا کر انسان کو اتنا بڑا فیصلہ اپنی زندگی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔‘‘ صلّو نے سنجیدگی اور قطعیت سے کہا۔

اُس کے لہجے نے ایک لمحے کے لیے مجھے گڑبڑا دیا۔ صلّو کی نظریں میرے چہرے پر تھیں۔ اُسے ضرور میرے تذبذب کا احساس ہوا ہوگا، بولا۔ ’’تم نے گھر میں بھابی اور بچّوں سے اس بارے میں بات کی ہے؟‘‘مَیں نے نفی میں سر ہلایا۔ ’’اتنا بڑا فیصلہ تم اکیلے کررہے ہو؟‘‘ ’’تمھیں مشورے کے لیے ہی تو بلایا ہے۔‘‘’’لیکن افتخاراحمد، میرے دوست، میرے بھائی! مَیں تو باہرکاآدمی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے کسی فیصلے کے لیے تو تمھیں اپنے گھروالوں سے بات کرنی چاہیے۔

بھابی سے، بچّوں سے بات کرو۔ اُن لوگوں کی رائے اِس معاملے میں زیادہ بہتر ہوگی۔‘‘’’اُن کی رائے میرے فیصلے کی توثیق نہیں کرے گی۔‘‘ ’’تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے فیصلے کو آخری سمجھ رہے ہو اور اس کےخلاف کسی کی رائے سُننا نہیں چاہتے۔‘‘ ’’اگرایسا ہوتا، تو مَیں تمھیں بات کے لیے کیوں بلاتا؟‘‘’’لیکن یار! مجھ سے پہلے تمھارے بیوی بچّے…‘‘’’بتایا تو ہے،میرے یہاں سے اکیلے شفٹ ہونے کے فیصلے پر وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے۔‘‘ ایک لمحہ توقف کے بعد مَیں نےمزید کہا۔ ’’اور میرے ساتھ یہاں سے وہ شفٹ بھی نہیں ہو سکتے۔

یہ بات مَیں اچھی طرح جانتا ہوں۔‘‘’’ممکن ہے، تمھاری خوشی کے لیے ہو ہی جائیں۔‘‘ ’’ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔‘‘ ’’کیوں؟‘‘ ’’بھئی، سیدھی بات ہے، یہاں بچّوں کی نوکریاں ہیں،جو اُنھیں ملتان میں نہیں مل سکتیں۔ پھر یہاں اُن کی بیویاں، سُسرال ہیں۔ یہ ہوہی نہیں سکتا کہ وہ یوں بیٹھے بٹھائے یہاں سے نکلنے کا سوچیں اوراگر سوچیں گےبھی، تو ملتان کے لیےتو ہرگز نہیں۔‘‘’’تو پھر تم کیسےسوچ سکتے ہو،اپنے بچّوں کو چھوڑنے کا؟‘‘’’مَیں اپنی مٹی کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اُس کا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔

شاید…‘‘ مَیں کچھ کہتے کہتے رُکا، پھر ایک گہری سانس لے کر بات مکمل کی۔ ’’مجھےلگتا ہے، اِس طرح شاید مَیں خُود اپنی طرف لوٹ پاؤں گا۔‘‘’’اوہو!یعنی ایک اور مہاتما بدھ۔‘‘ صلّو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مَیں نے جھنجھلا کراُس کی طرف دیکھا۔ ’’یار! نہ کرو افتخارصاحب، یہ شاعروں، دانش وَروں جیسی باتیں نہ کرو۔ ایسی باتیں میرے سر سے گزر جاتی ہیں۔‘‘

مَیں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ’’یہ بتاؤ، ملتان میں اب کون لوگ ہیں، تمھارے خاندان کے؟‘‘ ’’میرے دوچچا زاد بھائی ہیں اور ایک پھوپھی زاد بہن۔‘‘ ’’اور دوست وغیرہ۔‘‘ ’’کسی سے ایک مدت سے رابطہ نہیں ہے۔‘‘ ’’اور وہ جو تھی مہ پارہ، تمھاری تانگے والی دوست، اُس سے بھی نہیں ہے؟‘‘’’نہیں، مہ پارہ سے بھی پچھلے پینتیس سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا، کوئی رابطہ نہیں ہے۔‘‘ ’’کوئی حرج نہیں۔

اب رابطہ کر کے کرو گے بھی کیا ، اب تو وہ بے چاری مہ رہی ہوگی، نہ پارہ بلکہ آب پارہ بن چُکی ہوگی۔‘‘ ایک لمحے کے لیے مجھے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ ’’بکواسی آدمی۔‘‘ مَیں نےغصّے سےکہا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اُس کی بات پر ہنسی آگئی۔ ’’تم برا مان گئےلیکن ہےتو یہ حقیقت۔‘‘ صلّو نے ہنستے ہوئےکہا۔ پھر سنجیدگی سے بولا۔ ’’اور بھائی افتخار احمد! سچ پوچھو تو یہ فیصلہ عقل والا بالکل نہیں ہے، تمھیں اِس خیال کو ذہن سے جھٹک دینا چاہیے۔‘‘ مَیں نے کچھ کہے بنا صرف اس کی طرف دیکھا۔ ’’اگر نہیں جھٹک پاؤ تو میری مانو، ایک بار بھابی، بچّوں سے اِس بارے میں آخر بات تو کر کے دیکھو۔‘‘ (جاری ہے)