-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- اتوار 21؍ رجب المرجب 1447ھ 11؍ جنوری2026ء

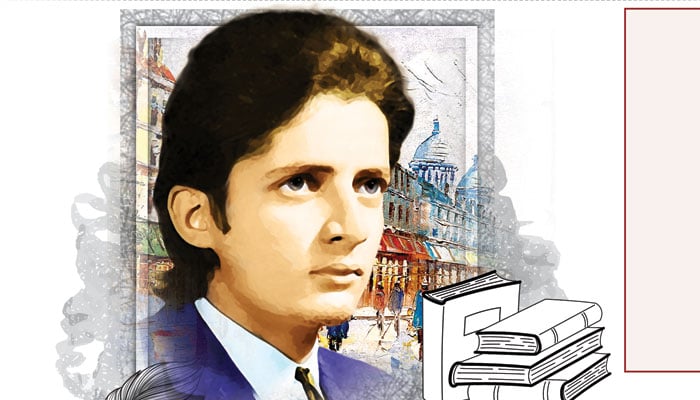

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

’’آسٹریامیں غیر مُلکی طالبات کے علاوہ سیاح خواتین بھی زیادہ آزاد منش تھیں۔ وہ نئے تجربات کرنے سے کم ہی گریز کرتی تھیں کہ اُنھیں چند روز بعد بےنام ونشان لوٹ جانا ہوتا تھا۔ اُن سے تعلق میں سنجیدگی اور کمٹ منٹ کا عُنصر بھی نہ ہوتا تھا، جب کہ مقامی خواتین کو وہیں رہنا ہوتا تھا۔ وہ جتنا بھی آزاد زمانہ تھا، بہرحال معاشرتی اخلاقیات سماج کے ایک وسیع حلقے میں تب بھی رائج تھیں۔‘‘بَڈی فارغ رہنے والے آدمی نہ تھے۔ اُنھیں مائل بہ گفت گو کرنے اور وقت نکالنے پر آمادہ کرنے کے لیے سوجتن کرنا پڑتے تھے۔ کبھی خوشامد سے کام چل جاتا، تو کبھی چھوٹے موٹے تحائف پیش کرنےپڑتے۔

تحفہ لینےمیں وہ یقین رکھتے تھے، مگرتحفہ دینے میں اُنھیں کوئی دل چسپی نہ تھی۔ البتہ اُن کی سیاحت و آوارگی میں میری دل چسپی بڑھ جاتی تو بسا اوقات وہ جھنجلا بھی جاتے۔ ’’مَیں ایک اہم ادارے میں ملازم تھا، ایک باعزت آدمی تھا۔ اپنی مہم جوئیوں کی جو رُوداد مَیں نے تمھیں سنائی ہے، وہ صرف ویک اینڈز یا گرمائی چھٹیوں میں ہوتی تھیں۔ مَیں کوئی اوباش قسم کا لُچّا لفنگا نہ تھا، جو فٹ پاتھ پر امداد کےلیےہیٹ ڈال کر بےسُرےگانےگاتا رہتا ہو۔ میری معاشرے میں عزت تھی۔‘‘بَڈی نے برُا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بَڈی کی زندگی کے کئی برس آسٹریا میں گزرے۔

ابتدائی دَور تو بے لگام تھا، بعد میں شادی نے اُن کی لگامیں بیوی کے ہاتھوں میں تھمادیں۔ بلکہ جب وہ آسٹریا سے خاموشی سے رخصت ہوئے تو اُن کا ایک چھوٹا سا معصوم بیٹابھی تھا، جو بےخبر سو رہا تھا۔ ’’بَڈی جیسی آزاد مَنش روح شادی پر کس طرح تیار ہوگئی؟‘‘ایک روزمَیں نے پوچھا تو بَڈی نے بلا توقف انکشاف کیا۔’’بس، یوں سمجھ لو کہ شادی لازم ہوگئی تھی۔ ویسے اُس لڑکی کا باپ جرمن نسل کا ایک تگڑا آدمی تھا۔‘‘ مَیں نے بڈی کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تو انھوں نے نظریں چُرا لیں۔

……٭٭……

اُنھی دنوں بَڈی نے طفیل روڈ والی ملازمت چھوڑ دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بَڈی کے ایک یورپ پلٹ واقف کار نے پاکستان میں پہلا تھیم ریستوران لاہور میں کھولنے کا ارادہ باندھا۔ تھیم ریستوران امریکا میں کب کے مقبول ہوچُکے تھے اور یورپ ومشرقی ایشیائی ممالک میں بھی کام یابی کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ فارن پلٹ بَڈی کے تجربے سے متاثر ہوکر واقف کار نے اُنھیں اس ریستوران کی ٹیم میں منافعے میں شراکت پر شامل ہونے کی پیش کش کی۔ فور ٹریس اسٹیڈیم لاہور میں جنگل تھیم کا ریستوران کھولا گیا۔ یہ شیزان ہوٹل کے سامنے نُکڑ پر موجودہ میک ڈونلڈز کی جگہ واقع تھا۔ اُس میں گھنےجنگل اورغاروں کاسانیم تاریک ماحول پیدا کیا گیاتھا۔

بھاری منقّش میز، دیواروں پر مشرقی ایشیا کے جنگلوں کی عکّاس آرایش اور نیم تاریک ماحول میں فرش پر کندہ گہرے نقوش میں نصب روشنیاں گاہکوں کی راہ نمائی کرتی تھیں۔ مینیو بھی جدید تھا ۔ فاسٹ فوڈ چین کے برگرز وغیرہ سے اجتناب برتا گیا تھا (کہ وہ تب تک پاکستان میں متعارف نہیں ہوئے تھے) تھائی لینڈ، ویت نام، کمبوڈیا، افریقی ایتھوپیا اور جنوبی امریکی پیرو وغیرہ کی ڈشز رکھی گئی تھیں۔ خانساموں اور بیروں کی ٹریننگ پر خاص توجّہ دی گئی تھی۔بَڈی کا سارا وقت اس ریستوران کی آرایش میں معاونت اور پکوانوں کے اجزا کے انتخاب اورتلاش میں گزرتا۔ چند ماہ میں ریستوران کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔

بَڈی مہمانوں، گاہکوں کو خود دروازے پر خوش آمدید کہتے اور میز تک لے کر جاتے۔ مَیں چُھٹی کی دوپہروں میں کافی کا مگ تھامے کسی کونے کے چھوٹے سے میز کے ساتھ تنہا بیٹھا گاہکوں کی آمدورفت کو دل چسپی سے دیکھتا رہتا۔ عموماً لوگ اس ریستوران میں یوں داخل ہوتے تھے، جیسے کسی عجوبہ جگہ داخل ہوتےہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی دل چسپی کھانے سے زیادہ اندرونی آرایش میں ہوتی تھی۔ ڈشیز خاصی مہنگی تھیں۔ اُن میں استعمال ہونے والے کوکونٹ مِلک، سالمن فش، لیمن گراس وغیرہ باآسانی دست یاب نہ تھے۔ بہ ضرورت اُنھیں درآمد بھی کرنا پڑتا تھا۔ مَیں خیال رکھتا کہ میری موجودگی بَڈی کی مصروفیات میں حارج نہ ہو۔

بہرحال، تمام تر مصروفیات کے باوجود بَڈی کا جذبہ اور آنکھوں میں زندگی کی رمق ماند نہ پڑتی تھی۔ ’’یہاں آکر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے،جیسے میں امریکا میں بیٹھا ہوں۔‘‘ بَڈی کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی۔ وہ امریکا کویوں یاد کررہے تھے، جیسے مقامی بڑے بوڑھے اپنی جوانی کے زمانے کو یاد کرکے آہیں بھرتے ہیں۔’’آج کا امریکا، میرے زمانے والا امریکا نہیں۔ وہ کوئی اور ہی مُلک ہے۔ جب مَیں امریکا گیا تھا، تو وہ صحیح معنوں میں ایک آزاد مُلک تھا۔ میری ایک بہن انڈیانا میں رہتی تھی۔ مَیں یورپ سے اُکتا گیا تھا اورامریکا میرے خوابوں میں آتا تھا۔

سُن رکھا تھا کہ وہاں دولت کی فراوانی ہے، مواقع بےشمار ہیں اور سب کچھ کُھلا کُھلا، بڑا بڑا ہے۔ تم نے یورپ سے کئی لوگوں کو اچھے مقام تک پہنچ جانے کے باوجود مُلک واپس آتے دیکھا ہوگا، امریکا سے کوئی واپس نہیں آتا۔‘‘ اُن کے لہجے میں حسرت تھی۔ ’’پھرآپ کیوں واپس چلے آئے؟‘‘ میرے اس سوال پر بَڈی لاجواب ہوکر بغلیں جھانکنے لگے۔ یہ تو بعد میں کُھلا کہ بَڈی خود واپس آئے تھے یا حالات کے جبر نے اُنھیں بحیرئہ اوقیانوس کے اِس پار دھکیل دیاتھا۔ ’’مَیں ویانا میں اپنے کاٹیج سے خاموشی سے نکل گیا تھا۔ اب دنیا دوبارہ میری منتظر تھی۔ مَیں امریکا جانا چاہتا تھا۔ اُن دِنوں امریکا کا ویزا آسانی سے مل جاتا تھا۔ مَیں نے وزٹ ویزالگوایا اورامریکا روانہ ہوگیا۔

آسٹریا اور یورپ میرے پیچھے رہ گئے۔‘‘جب بَڈی نے یہ کہا، تو مَیں نے دُکھ سے سوچا کہ اُن کی بیوی اور بیٹے پر کیا بیتی ہوگی۔ یہ بَڈی کا نجی معاملہ تھا۔ ویسے بھی تب تک کئی سال بیت چُکے تھے۔ سو، مَیں اس حوالے سے بَڈی کی عُمر رفتہ کو آواز دینا چاہتا تھا، اُن کے گئے وقت کو ان کی یادوں کے سہارے لوٹانا چاہتا تھا۔ اُن کی مے کدے میں گزری جوانی کو اُٹھا کر ان کے سامنے لارکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی داستان سننے کا شوق تو انسان کو ازل ہی سے ہے۔ بَڈی کی بدقسمتی کہ ان کو داستان سنانے کے لیے پھر سے وقت میسّر آگیا کہ ایک دن جنگل تھیم والا ریستوران بند ہوگیا۔

……٭٭……

جنگل تھیم والا ریستوران ابتدائی طور پر خاصا چلا، چند ماہ رینگتا رہا، پھر ہانپتے ہانپتے تھم گیا۔ دراصل اُسے قبل ازوقت شروع کیا گیا تھا۔ ابھی لوگ اُس میں پیش کی جانے والی ڈشز کے ذائقہ آشنانہ تھے۔ خسارے کے باوجود اُسے جاری رکھنے کی کوشش کی گئی، انتظامی اخراجات ناقابلِ برداشت ہوگئے تودروازے مستقل بند کر دیئےگئے۔ بَڈی کے فراغت کے ایّام لوٹ آئے۔ غالباً، اگر میرا حافظہ دھوکا نہیں دیتا تو اُنھوں نے کچھ عرصہ اولڈ کیمپس، پنجاب یونی ورسٹی کے سامنے ٹولنگٹن مارکیٹ میں واقع کیپری ریستوران میں انتظامی نوعیت کی ملازمت کی تھی۔

وہ مِٹتے لاہور کے ریستورانوں میں سے آخری ریستوران تھا، جہاں بالائی منزل پر واقع کیبنز تک چوبی سیڑھیاں جاتی تھیں اور لٹکتے روشن گول گلوبز کے نیچے پیش کیے جانے والے چائینز چاولوں پر بھُنے پیاز کے لچّھے اوراُبلے انڈے ڈال کر دیے جاتے تھے۔ نامعلوم وجوہ کی بِنا پر وہ یہ ملازمت چھوڑ کرواپڈا ہاؤس کے احاطے میں واقع سلوز (Salloos) ریستوران کے انتظامی امورکے نگراں مقرر ہوگئے۔

بَڈی جس دَور کے امریکا کا احوال سُناتے تھے، وہ ستّرکی دہائی کے اوائل کا مُلک تھا۔ ساٹھ کی دہائی میں شروع ہونے والی معاشرتی مساوات کی تحریکیں نتائج سامنے لارہی تھیں۔ عورتوں کو بے مثال آزادی مل رہی تھی، معاشرے کے حاشیوں میں رہنے والے طبقات اور گروہوں، قدیمی مقامی باشندوں، ہسپانوی امریکیوں اور مختلف النوع اقلیتی نسلی اور مذہبی لوگوں کو قبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ تب ایک چھوٹا سا واقعہ عوامی توجّہ اور دل چسپی کا باعث بنا۔ لارنس ٹیوریوڈ نامی سیاہ فام لڑکا جب اٹھارہ برس کا ہوا، تو اُس نے اپنا نام باقاعدہ اورقانونی طور پر ’’مسٹر ٹی‘‘ رکھ لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ’’مسٹر‘‘ کا عزت والا خطاب اُس کے نام کا حصّہ بن جائے تاکہ وہ عزت جو تب تک سفید فاموں کو حاصل تھی، بھلے وسیع معاشرتی سطح پر نہ سہی، شخصی سطح پر نام کے باعث اُسےبھی ملے۔

مساوات حاصل کرتی عورت روایتی امریکی خاندان کی تشکیلِ نو کر رہی تھی۔ دوسری جانب قدامت پرست طبقات ردِعمل میں روایات سے تعلق کو مضبوط کررہے تھے۔ جدت پسندوں نے سُوٹ اور نکٹائی اُتار دیے تھے۔ وہ ورزشی اورکھیل کےملبوسات میں سڑکوں بازاروں میں نکل آئے تھے۔1970 ء کی رائے شماری میں کالج کے طلبہ کی ایک تہائی تعداد نے شادی کو متروک قرار دے دیا تھا۔ وہ بچّے پیدا کرنے کو اپنی ترجیح قرار نہیں دیتے تھے۔مذہب، حُب الوطنی اوراخلاقی اقدار کو اہمیت دینےوالوں کی تعداد میں نمایاں کمی آرہی تھی۔

جب بَڈی سے اُس دَور کے بارے میں بات ہوتی تو اُن کی آنکھوں میں ستارے دمکنے لگتے۔’’تب امریکا میں ایسی چھوٹی چھوٹی عام استعمال کی ٹیکنیکل چیزیں مارکیٹ میں آنا شروع ہوئیں، جو اسّی کی دہائی میں عام ہوگئیں۔ چلتے پِھرتےگانے سُننے کے لیے واک مین، مختلف شکلوں کے لینڈ لائن فون، پولورائڈ کیمرے، جن سے فوری تصویرنکل آتی تھی،پانی بھرے گدّے، بستر اور بےشمار دوسری چیزیں، جو ایجاد تو امریکی مارکیٹ کے لیے ہوئیں مگرجلد ہی ہم لوگوں کے لیے بھی اجنبی نہ رہیں۔ امریکا ایک بے پناہ روشن مُلک تھا، نئی نویلی عمارتوں، کنواری وادیوں، گنگناتے تازہ ہیرے جیسے پانی والے چشموں کا مُلک۔ خوابوں، اُمیدوں، آزادی اور کثرت والا خطّہ۔‘‘بَڈی کی آنکھوں میں ایک روشن تصویر تھی۔

کیمرے سے کھینچی جانے والی ایک دھندلاتی پرانی تصویر۔ بہار کے تازہ سویرے میں جگ مگاتے سنہرے، سونے کے تھال جیسے آنکھیں چندھیاتے سورج کی کرنوں میں دمکتے زندہ رنگوں والے پھولوں، مسکراتے لوگوں، کِھلکھلاتے بچّوں، گہرے سبز رنگوں والے توتوں، رنگین چڑیوں، پھرپھراتے بھنوروں، ناچتی تتلیوں، آسمان سے اُترتی پریوں، دیومالائی کرداروں والی، دھندلاتے رنگوں والی، پرانے البمز میں سجی ایسی تصویریں، جو روح کو خوشی سے بَھردیں، آنکھوں میں شہد انڈیل دیں۔ یہ وہی دَور تھا،جب امریکا میں معاشرے کی اجتماعی فلاح پر ذاتی ترقی نے فوقیت حاصل کرلی۔

انفرادیت پرستی اور انفرادیت پسندی امریکی مارکیٹ اکانومی کے ٹکسال سے کھٹا کھٹ نکلتے نئے نویلے دمکتے سکّے تھے۔ جذبات سے عاری دیوہیکل سرمایہ دارانہ مشینری کی نمایاں ترین علامت’’لاس ویگاس‘‘ بیچ صحرا کے قائم عیش وعشرت کا ایک مصنوعی نخلستان تھا، جسے فخر سے ’’شہرِگناہ‘‘ (The Sin City)کا نام دیا گیا تھا۔ وہ زمانہ جب ابھی تک اس کی چکا چوند اِسے رات کی سیاہ مخمل میں دمکتا ہیرا بناتی تھی۔ اُسی دور میں بَڈی، کراچی اور لاہور سے چلا ایک پاکستانی نوجوان، کاندھے پر بیگ ڈالے اس میں داخل ہوا۔

تب تک پاکستان میں ڈیم کی تعمیر کے باعث اپنی زمینوں سے بےدخل ہونے والے لوگ بہ مشکل برطانیہ میں قدم جما رہے تھے، امریکا میں پاکستانی خال خال تھے، اب تک اپنے گاؤں سے شہر جانے کو پردیس جانا کہا جاتا، کہ ریشمی لمبے بالوں اور نازک نسوانی نقوش والا ایک لڑکا لاہور سے عین 12416 کلو میٹر دور یعنی زمین کے قطرچالیس ہزار کلومیٹر کے قریباً ایک تہائی فاصلے پر شہر گناہ میں داخل ہوتا ہے۔ اُس کے ہاتھ خالی ہیں، شریانوں میں لہو کی بےقابو ہوتی روانی اور دل میں اَن جانے کو کھوجنے کی کلپناہے۔ اُس دَورِ ہنگامہ خیز سے ذرا پہلے بڈی کے انڈیانا میں سوبر، متین دِنوں کا تذکرہ بھی ضروری ہےکہ وہاں اُس کی بہن رہتی تھی، جس کے پاس اِس نوجوان نے جا بسرام کیا تھا۔

’’انڈیانا ایک ایسی ریاست تھی، جہاں سیاہ فام بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ اِس کا رقبہ قریباً سرحد(موجودہ خیبرپختون خوا) کے برابر ہے۔ اسے انڈیانا کا نام اُس کے امریکا میں شامل ہوجانے کے بعد بھی موجود کئی ریڈ انڈین قبائل کی وجہ سے دیا گیا۔ مَیں انڈیانا پولس شہر میں اپنی بہن کے ہاں قیام کے دوران ایک فوڈ جوائنٹ میں سپروائزر مقرر ہوگیا۔ وہاں کوئی خاص نائٹ لائف نہ تھی۔ وہاں کے بارز اور ریستورانوں میں وہی چہرے بار بار نظر آتے تھے۔ باوجود ایک چھوٹا شہر ہونے کے وہاں جرائم خاصی تعداد میں ہوتے تھے۔ مَیں ویانا کے نسبتاً محفوظ ماحول سے وہاں آیا تھا، اس لیے اجنبیوں سے میل جول میں خاصی احتیاط برتتا تھا۔

میرا زیادہ وقت اپنی ملازمت پر گزرتا، فارغ اوقات بہن کے گھر میں گزارتا یا پھر پبلک لائبریری چلا جاتا۔‘‘ بَڈی نے ایک نئی بات بتائی۔ ’’امریکا میں لائبریری مختلف نوعیت کے دل چسپ لوگوں سے تعارف اور میل ملاقات کے لیے کسی کلب یا بار سے زیادہ مناسب جگہ تھی۔ کلبز میں لوگ خاص مُوڈ میں ہوتے ہیں، لُطف اندوز ہونے کا ارادہ لے کے آئے ہوتےہیں، جب کہ لائبریری میں لوگ ٹھیراؤ کی کیفیت میں گفت گو کرتے ہیں۔ مَیں نے اُس وقت کا خاصا فائدہ اٹھایا اور چھوٹے موٹے رسالوں سے لے کر ہلکی پُھلکی کتابیں پڑھنے کی عادت مجھے وہیں سے پڑی۔ وہیں میری ملاقات ڈیوو(Dave)سے بھی ہوئی۔ وہ تھا تو کلب کا جان وَر، مگر مجھے ایک روز اتفاقاً لائبریری میں ایسا ملا کہ آیندہ کئی برسوں کے لیے میرا جگری دوست بن گیا۔‘‘

ڈیوو کے تذکرے پر بَڈی کِھل اُٹھے تھے۔ انھوں نے انڈیانا کے بارے میں کئی باتیں بتائی تھیں۔ اُس ریاست پر چاروں موسم بھرپور طریقے سےاُترتےتھے، مرطوب اور تیز گرمیاں، سردیاں ایسی کہ جاڑے میں ہلکی برف باری ہوتی، خوش گوار بہاریں ہوتیں اور پیلی، نارنجی اور گلابی پتّوں کی دبیز چادروں سے ڈھکے رستوں والی خزائیں ہوتیں۔ مَیں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، جس میں ایک بچہ اللہ تعالیٰ کو فریاد بَھرا خط لکھتا ہے، جس کا جواب ڈاک خانے کا ایک نیک دل کارکن دیتا ہے۔ اِسی طرح مسیحی دنیا میں ہزاروں بچّے سانتا کلاز کو خطوط لکھتے ہیں۔

حیران کُن طور پر وہ خطوط انڈیانا میں وصول ہوجاتے ہیں، کیوں کہ وہاں سانتا کلاز نام کا ایک قصبہ ہے۔ بَڈی نے انڈیانا میں جرائم کا تذکرہ کیا، تو یہ امر بھی باعث دل چسپی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ریل کار کو لوٹنے کی واردات جیکسن کاؤنٹی، انڈیانا میں اکتوبر1866ء میں ہوئی، یعنی ٹرین کی ایجاد کے چند دہائیوں بعد۔ اور یہ قصّہ بھی قابلِ توجّہ ہے کہ کوکاکولا کی بوتل کا پہلا ڈیزائن، جو کوکو کی پھلی کی شکل سے متاثر ہوکر تجویز کیا گیا تھا، انڈیانا ہی میں تشکیل پایا تھا۔ (جاری ہے)