-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- جمعرات 15؍ رمضان المبارک 1447ھ5؍مارچ 2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

سرمد علی

جغرافیہ اور ارضی سیاسیات میں ان کی دلچسپی کے بارے میں بمشکل ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ وہ آنکھیں بند رکھے، چند ہی سیکنڈوں میں دنیا کا نقشہ بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ سپرپاور کی رقابت کے نقطۂ نظر سےدنیا کے مختلف خِطوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا شروع کرتے۔

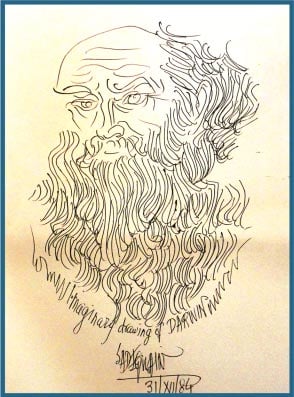

وہ فوٹوگرافک یادداشت کے مالک تھے۔ وہ ایک ہی کتاب بار بار پڑھتے۔ صادقین خود کو Trotskyite کہا کرتے تھے۔ فطری طور پر، وہ اسٹالنیت کے سخت مخالف اور اس کے نام کا ذکر کیا جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

10فروری 1987ء کے ابتدائی گھنٹوں میں دارِ فانی کو الوداع کہہ کر ملکِ عدم روانہ ہونے والے صادقین کے حوالے سے پچھلے 22برسوں میں بہت کچھ لکھا جاچکا ہے اور آنے والےبرسوں میں ان پر مزید لکھا جاتا رہے گا۔ صحافی، ناقدینِ فن اور کالم نگار ان کی زندگی اور کام پر لکھتے رہیں گے مگر میںناقدِ فن نہیں ہوں، اس لیے ان کے فن پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں نہ یہ کہوں گا کہ وہ عظیم مصور تھے کہ وہ فی الواقع تھے، نہ میںیہ بات دُہراؤں گا کہ وہ انتہائی کمال خطاط تھے کہ اس میں کسی شک و شبہہ کی گنجائش نہیں۔ میں صرف صادقین کے بارے میں لکھوں گا۔ ایک ایسے انسان، جنھیں میں جانتا تھا۔

بہرکیف میری خواہش یہ ہرگز نہیں کہ’’میں اور صادقین‘‘ جیسے فرسودہ و پامال فقرے سے عکسِ حیات پیش کروں۔ اسے ان تمام لوگوں کے لیےچھوڑنا زیادہ مناسب رہے گا،جو ان پر زیادہ حق رکھنے کے دعویدار ہیں، میں ان پر کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ میرے لیے وہ’’خطاط‘‘ یا ’’ مصور‘‘ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ میرے لیے وہ صرف انکل صادقین تھے۔

جہاں تک میری یاد کا دائرہ ہے، وہاں وہاں میں صادقین کو جانتا ہوں۔ وہ میرے والد مرحوم سید عابد علی کے بہت گہرے اور قریبی دوست تھے۔ ان کی دوستی تیس برس سے زائد عرصے پر محیط تھی۔ وقت کے کئی نشیب و فراز آئے لیکن ان کے تعلق میں کوئی کمی یادراڑ نہیں آئی۔ بیس برس سے زائد وہ ہماری زندگیوں کا حصہ رہے۔

صادقین سے متعلق میری پہلی یاد1967ء کی ہے۔ میں حبیب پبلک اسکول کراچی کا طالب علم تھا۔ ہمارے کلاس ٹیچر نے ہمیں ڈسپلے بورڈ کے لیے ڈرائنگ بنانے کے لیے کہا تھا۔ تب اور آج بھی، میری ڈرائنگ کی صلاحیتیں خاصی کمزوررہیں۔ ظاہر ہے، مجھے کسی کو مدد کے لیے کہنا تھا۔ اُس وقت میری حیرت کی انتہانہ رہی، جب صادقین نے مدد کی پیشکش کی۔ انھوں نے رنگین پنسل سےمجھے کچھ تاڑ کے درختوں (Palm trees)، ایک جھونپڑی (Hut) اور سمندر کے سامنے کےرُخ (Seafront ) پر مبنی علاقے کی کریون ڈرائنگ بناکر دی۔ میں نے ڈرائنگ پر اپنے نام کے دستخط کیے، جسے بورڈ پر آویزاں کردیا گیا۔ مجھے گمان ہے کہ شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو کہ وہ کس کی تخلیق تھی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں خوش تھا کہ میرے نام کی ڈرائنگ کو ڈسپلے بورڈ پر سجایا گیا تھا،جس پر میں نے پہلا انعام بھی جیتا۔

1970ء کی بات ہے جب صادقین لاہور منتقل ہوگئے۔ قریباً اسی دور میں میرے والد کا تبادلہ بھی لاہور ہوگیا۔ وہاں صادقین نے لاہور میوزیم کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، جسے وہ خانقاہ کہناپسندکرتے تھے۔ میوزیم کے ’ڈائریکٹر ز آفس‘ کے فرش کوصادقین سونے کے لیے استعمال کیا کرتے۔ دن کے وقت وہ بیسمنٹ میں کام کرتے تھے۔ ان کے چاروں اطراف لوگوں کا جمِ غفیر لگا رہتا تھا، جن میں اکثریت نیشنل کالج آف آرٹس کے طلبہ و طالبات کی ہوا کرتی تھی۔

دسمبر1971ء میں پاک بھارت جنگ شروع ہوگئی۔ بہت سے لوگوں کو اب یاد نہیں ہوگا کہ اس دور میں صادقین روزنامہ مساوات کے لیے باقاعدہ خطاطی کیا کرتے تھے۔ انھوں نے خطاطی کے کئی نمونے خاص طور پر مساوات کے لیے بنائے۔ اس اخبار میں ان کی جو پہلی خطاطی شائع ہوئی، اس کاعنوان ’’علی حیدر‘‘ تھا۔ یہ 6دسمبر کا دن تھا، اس تاریخ کو میں یوں بھی نہیں بھول سکتا کہ اس دن میری سالگرہ ہوتی ہے۔ اسی رات 8فٹ کینوس پرانھوں نے سورہ رحمٰن کی شاندارخطاطی کرکے مجھے سالگرہ کے تحفے کے طور پر دی۔ اس وقت لاہور اندھیرے کی چادر اوڑھے ہوئے تھاکیونکہ جنگ کی وجہ سے بلیک آئوٹ تھا، تاہم صادقین نے لالٹین کی روشنی میں یہ شہ پارہ ایک گھنٹے سے بھی کم مدت میں مکمل کیا۔

صادقین آنے والے کچھ سال تک میوزیم میں رہتے اور کام کرتے رہے۔ اس دوران، انھوں نے میوزیم کے مرکزی دالان (Main Hall) کی چھت پر بھی کام شروع کردیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہی واحد وقت تھا جب وہ باقاعدہ کچھ کھایا کرتے ۔ وہ اکثرقریبی ٹولنگٹن مارکیٹ کی دکان سے ٹوٹی فروٹی آئس کریم منگواتے تھے۔

جغرافیہ اور ارضی سیاسیات میں ان کی دلچسپی کے بارے میں بمشکل ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ وہ آنکھیں بند رکھے، چند ہی سیکنڈوں میں دنیا کا نقشہ بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ سپرپاور کی رقابت کے نقطۂ نظر سےدنیا کے مختلف خِطوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا شروع کرتے۔

انھیں تاریخ سے بھی گہرا شغف تھا، ان کی یادداشت بھی غیرمعمولی تھی۔ اگر کوئی ان سے ’ہم عصر‘ تاریخ کے کسی بھی اہم واقعے کی تاریخ پوچھتا تو وہ اسے صرف تین سیکنڈ میں اس کا درست جواب فراہم کردیتے۔ میں جب بھی ان سے ملتا، وہ ہر بار مجھ سے تاریخوں اور واقعات کا امتحان لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات، میں بھی ان کی خوشی کے لیے جا ن بوجھ کرغلط جواب دیتا۔ ان کا پسندیدہ دور ’’دوسری جنگ عظیم‘‘ تھا۔ اس دور سے متعلق تاریخوں میں ان کی درستگی حیران کن تھی۔

شاید ہی کوئی اس پمفلٹ کے بارے میں جانتا ہو، جو صادقین نے اپنی نوعمری (اس وقت شاید وہ 12یا13برس کے تھے) میں تحریر کیا تھا۔ ’’علی :دنیا کے پہلے اشتراکی‘‘ کے نام سے تحریر کردہ اس پمفلٹ میں انھوں نے سماجی انصاف اور معاشی مساوات پر زو ر دینے کے حوالے سےحضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیالات پر بحث کی تھی۔ لگ بھگ اسی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا میورل پینٹ کیا۔ انھوں نے اپنے محلے کی دیوار کو فسطائیت مخالف نعروں سے پینٹ کیا تھا۔

جتنے عرصے میرا صادقین سے تعلق رہا اور میں نے انھیں جانا، وہ مجھے کتابوں کے تحائف دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر کتب ان کے پسندیدہ دور یعنی دوسری جنگ عظیم اور نازی جرمنی میں زندگی کے متعلق ہوا کرتیں تھیں۔ صادقین نے مجھے ایڈم اُولم کی تحریر کردہ سوانح حیات، اسٹالن اور آئزک ڈوئچر (Issac Deutscher) کی ٹراٹسکی پر تحریر کردہ سہ جلدی سوانح حیات،The Prophet Armed, The Prophet Unarmed and The Prophet Outcast بھی عنایت کیں۔ جب کبھی وہ رات بھر کے لیے ہمارے گھرقیام کرتے تو ٹراٹسکی کی یہی تین کتب مطالعے کے لیے منگواتے اور کبھی کبھی ہم ایک ہی نشست میں کئی گھنٹوں تک ٹراٹسکی پر بحث و تمحیص کیا کرتے۔

وہ فوٹوگرافک یادداشت کے مالک تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے، ’’کتاب کھولو اور جس صفحہ پر ہو وہ صفحہ نمبر بتاؤ‘‘۔ پھر وہ مجھے بتاتے کہ اس صفحے پر کیا درج ہے۔ وہ ایک ہی کتاب بار بار پڑھتے۔ صادقین خود کوTrotskyite کہا کرتے تھے۔ فطری طور پر، وہ اسٹالنیت کے سخت مخالف اور اس کے نام کا ذکر کیا جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

1978ء( یا 1979ء کی ابتدا) کی وہ رات مجھے یاد ہے، جب لاہور میں شدید ٹھنڈ تھی۔ صادقین اس ٹھٹھرتی شب ہمارے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ شب کے دو بجے گھر کے پچھلے حصے کا دروازہ کھلنے کی آواز سُنائی دی۔ میں نے سوچا کہ اندر کوئی چور تونہیں گھس آیا، ذرا دیکھوں تو سہی۔ باہر جاکردیکھا تو وہ صادقین تھے، تب جاکر میںپُرسکون ہوا۔ انھیں نیند نہیں آرہی تھی، اس لیے باہروہ نکل آئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان لیون ٹراٹسکی کے بارے میں گرما گرم بحث شروع ہوئی، جو صبح چھ بجے تک جاری رہی۔ اگلے دن میں شدید بخار میں مبتلا ہوگیا۔ اس کی وجہ ٹراٹسکی کو قرار دے کر اسے کوسنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔

میرے لیے صادقین ان معدوے چند لوگوں میں سے ایک تھے، جن سے مل کر میں چند سو روپے کے نوٹ حاصل کرسکتا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کالج کے دنوں میں وہ چند سو روپے کتنے بیش قیمت تھے۔ جب کبھی انھیں لارنس گارڈنز میں واقع ان کے اوپن ایئر تھیٹر’’ کوہِ علوان‘‘میں ملنے جاتا، میں شاطرانہ حکمتِ عملی کے تحت ایک دوست کو بھی ساتھ لے جاتا۔ وہ مجھے، اپنے دوست کو آئس کریم کھلانے یا بوتل پلانے کے لیے ہمیشہ سو دو سوروپے دیا کرتے تھے۔ تاہم میں نے کبھی بھی اس رقم سے آئس کریم یا بوتل نہیں خریدی، غالباً صادقین بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔

انھیں روایتی میلے بہت پسند تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ان میں بہت کم شرکت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی نایاب مواقع میں سے ایک لاہور میں بسنت تہوار تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ اسکول کے کسی لڑکے کی طرح انتہائی پرجوش انداز میں پتنگ اُڑا رہے تھے۔

یہ باب 10فروری 1987ء کی اس مقدرمیں لکھی تاریخ کو تمام ہوا، جب دن کےابتدائی گھنٹوں میں ایک ٹیلی فون کال آئی۔ کال، آرتھو پیڈک اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے کسی ڈاکٹر طارق کی تھی، جہاں صادقین کو داخل کروایا گیا تھا۔ انھوں نے صادقین کی طبیعت بگڑنے کی اطلاع دیتے ہوئے کسی کو فوری ہسپتال پہنچنے کی ہدایت کی۔ میں OMI کی طرف بھاگا، جہاں مجھے ان کے چند منٹ قبل انتقال کرجانے کی اطلاع دی گئی۔ اچانک سے میرے ذہن میں وہ الفاظ گونجنے لگے، جو صادقین اکثر کہا کرتے تھے:

’’پدر ناشد، پسر تمام کرد‘‘

(جو والد نے ادھورا چھوڑا، بیٹے نے مکمل کیا)

اس دن میرے والد شہر میں نہیں تھے۔ وہ اپنے برادر نسبتی کی نمازِجنازہ اور تدفین کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں، ان کے رشتہ داروں کو مطلع کرنے اوردیگر انتظامات کی کربناک ذمہ داری مجھے نبھانی پڑی۔ وہ فوت ہوچکے تھے لیکن میرے کانوں میں ان کی آواز گھنٹیوں کی طرح گونج رہی تھی: ’’پدر ناشد، پسر تمام کرد‘‘۔ آنسوئوں کی ایک نہ ختم ہونے والی جھڑی تھی، جو میرے گالوں سے ہو کر خشک مٹی کو سیراب کر رہی تھی۔ آج بھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں، صادقین کے الفاظ میری سماعتوں میں مسلسل گونجتے رہتے ہیں۔ اس شخص کے الفاظ میں اتنی طاقت تھی، جس سے مجھے صدق دل سے پیار تھا۔ وہ میرے انکل، میرے رہبر اور میرے ہمدرد و غم گسار تھے، جن سے ملنے کے لیے مجھےکبھی بھی ’’دانشور‘‘ بننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔