-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- اتوار26؍ شعبان المعـظم 1447ھ15؍ فروری 2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

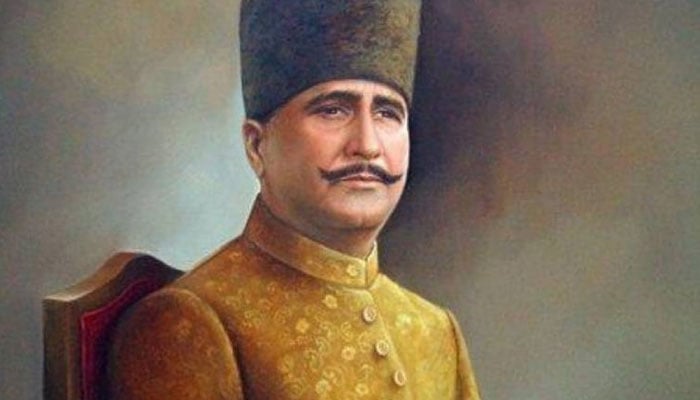

اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے اُن کے فکر و فن کی ایک جہت قدرے اختصاص کے ساتھ روشن نظر آتی ہے، اور وہ ہے اُن کی نعت گوئی۔ چوںکہ بیشتر ناقدینِ اقبال اس سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اُن کے افکار و خیالات کے دوسرے نکات کو موضوعِ گفتگو بناتے رہے ہیں، اس لیے اقبال کے شاعرانہ مقام و مرتبے کے تعین میں اس جہت پر عام طور سے توجہ ہی نہیں دی گئی۔

یہی سبب ہے کہ اگر کچھ ناقدین نے اس حوالے سے کلامِ اقبال پر نگاہ ڈالی اور جائزہ لیا تو ان میں بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنھوں نے اسے اُن کے عشقِ رسول ؐ کا حاصل گردانا اور عقیدتِ محض کے زمرے میں شمار کیا ہے۔

نتیجہ یہ کہ اقبال کی شاعری میں راہ پانے اور بیان ہونے والے افکار و تصورات کو نعت کے فکری اور اسلوبیاتی زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ محض ایک طائرانہ نگاہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کا موقع فراہم کردیتی ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقبال کے افکار و تصورات کی تشکیل و تعمیر میں جس جوہر نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، وہ رسالت مآب ؐ کی سیرت و کردار ہے۔

اقبال نے فکر و احساس کی ہر سطح پر اس کا نہایت گہرا اثر قبول کیا ہے۔ چناں چہ اقبال کے فکر و فن کا مرکزی دھارا اسی اثر کی قوت سے متعین ہوتا ہے۔ تاہم غور طلب بات یہ ہے کہ اقبال کے فکری سانچے میں برقی رو کی طرح دوڑنے والے اس احساس نے ان کے یہاں مجرد تصور کے طور پر راہ نہیں پائی۔ اس کے برعکس یہ اُن کے یہاں ایک زندہ تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔

اقبال نے اس تجربے کو ایک طرف تو اس کی تاریخی، تہذیبی اور سماجی جہت سے دیکھا اور دوسری طرف ایک ایسے مابعد الطبیعیاتی تناظر میں جہاں کونیاتی امور ظہور کرتے ہیں اور کائناتی سطح پر تغیر و تبدل کا نقشہ ترتیب پاتا ہے۔ اقبال کے یہاں اس کا اظہار اُن کے اوّلین مجموعے ’’بانگِ درا‘‘ سے ہی سامنے آنے لگتا ہے۔

ویسے تو اِس مجموعے میں ہمیں کم و بیش اُن سارے افکار و تصورات کے نقوش مل جاتے ہیں جو بعد ازاں فکرِ اقبال کے نام سے موسوم ہوئے، لیکن یہ افکار و تصورات پہلے مجموعے میں محض ابتدائی صورت میں سامنے آتے ہیں۔

تاہم قابلِ غور بات یہ ہے کہ اس ابتدائی مرحلے میں بھی اقبال کے یہاں عشقِ رسول ؐ اور آپؐ کی سیرت و کردار کے اثر کا اظہار جس پختگی اور وارفتگی سے اور جس درجہ بلند فکر کی سطح پر ہوتا ہے، اس میں حقیقتِ محمدیہؐ کا شعور بھی کارفرما ہے، اور یہ شعور اپنے کونیاتی مضمرات کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ’’جوابِ شکوہ‘‘ کا ایک شعر دیکھ لیجیے:

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کردے

دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کردے

اس نظم کے مطالعے کے دوران آپ غور کیجیے تو وہاں نعت کا ماحول ہے اور نہ ہی وہ فضا ملتی ہے جس میں آپ ؐ کی سیرت کو موضوعِ گفتگو بنایا گیا ہو، بس ایک شعر آتا ہے، اور اس کے بعد موضوع یا سلسلۂ فکر و خیال یکسر بدل جاتا ہے۔

اب یہ ہوتا ہے کہ ہم آنحضرت ؐ سے ایک مسلمان کے حقیقی رشتے کی نوعیت اور اُس کے ذاتی و اجتماعی زندگی پر اثرات کا وہ منظرنامہ ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں جو دراصل ایک یگانۂ روزگار تہذیب کے نقوش روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ اقبال کے یہاں رسمی نعت کا کوئی قرینہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن نظم کے مسلسل چار بند اسی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس شعر پر یہ نظم پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہے:

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا ، لوح و قلم تیرے ہیں

یہ شعر اپنے معنی کی وسعت اور گہرائی کا اظہار جس سیاق میں کرتا ہے، اس کو مابعد الطبیعیاتی رموز و علائم کے ذریعے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ یہاں ہمارے سمجھنے کا نکتہ یہ ہے کہ کم و بیش وہ سب اہم فکری عناصر جو کلامِ اقبال کی جداگانہ شناخت قائم کرتے ہیں اور ان کے خیالات و تصورات کی صورت گری کرتے ہیں، وہ اپنے بلیغ ترین بیانیے کے کسی نہ کسی مرحلے پر یا تو نعتِ رسولِ کریمؐ کا کوئی پیرایہ اختیار کرلیتے ہیں یا پھر وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر یا نعت کا کوئی شعر اس حقیقت کو واضح کردیتا ہے کہ فکرِ اقبال کا یہ منظرنامہ کس ماخذ سے رنگ و نور اخذ کررہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایسے دوسرے شعرا جو اپنا ایک فکری تناظر رکھتے ہیں، ان کے برخلاف اقبال کے یہاں مابعد الطبیعیاتی افکار کا دائرہ بھی نعتیہ اسلوب کی وجہ سے مجرد نہیں رہتا، محسوس بن جاتا ہے۔

عقل و عشق، خودی و خود آگاہی، حیات و مرگ، فنا و بقا، اجتہاد و انقلاب اور عروج و زوال سے لے کر اقبال کے عہد تک کے فکری، سیاسی، سماجی اور معاشی تصورات و نظریات جیسے مابعدالطبیعیات، سوشلزم، سیکولرزم اور جمہوریت تک آپ جس زاویے سے چاہے دیکھ لیجیے، اُن کی دانش و بینش کا تقریباً سارا نمایاں منظرنامہ اور اُن کے افکار و تصورات کا دائرہ جس سرچشمے سے روشنی حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ آپؐ کی ذاتِ گرامی ہے۔

لہٰذا مطالعے کے لیے فکر و شعور اور جذبہ و احساس کا جو رُخ بھی سامنے رکھا جائے، سخنِ اقبال پر اسی سرچشمے کی چھوٹ پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اب اگر اس لحاظ سے غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نعت گو شعرا میں اقبال کا مقام کس قدر بلند اور کتنا منفرد ہے۔

اقبال سے پہلے اردو کی شعری روایت دراصل غزل کی روایت ہے، اور یہ اتنی توانا اور ایسی مستحکم روایت ہے کہ اس نے ہند اسلامی تہذیب اور ثقافتی مظاہر کی صورت گری میں بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔

تاہم اقبال کے یہاں دیکھا جاسکتا ہے کہ غزل کا قوام ہی بدل گیا ہے۔ ’’بالِ جبریل‘‘ کی غزلیں پڑھ کر غور کیجیے کہ وہ اپنے مزاج، رنگ، اسلوب، آہنگ، موضوعات اور کیفیات میں اردو غزل کی روایت سے کیا علاقہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح ’’شکوہ‘‘، ’’جوابِ شکوہ‘‘، ’’مسجدِ قرطبہ‘‘، ’’ذوق و شوق‘‘ اور ’’ساقی نامہ‘‘ جیسی نظموں کو دیکھ کر فیصلہ کیجیے کہ ہماری شعری روایت کے تسلسل میں یہ نظمیں کس طرح دیکھی جاسکتی ہیں۔ بعینہٖ معاملہ اقبال کی نعت کا بھی ہے۔

یہ اردو نعت کی عوامی روایت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ یہ اس روایت کا حصہ ہے جو مابعد الطبیعیاتی اور فکری تصورات کو معرضِ بیاں میں لاتی ہے۔ تاہم اپنے موضوعات، یعنی فکری content اور اپنے اسلوب و آہنگ، یعنی جمالیاتی اظہار میں مکمل طور سے اپنی انفرادیت کا ثبوت دیتی ہے۔ شعرِ اقبال کا یہ دریچہ جس سمت میں کھلتا ہے، اس کا منظرنامہ تمام تر اقبال ہی سے موسوم ہے۔ بات کی وضاحت کے لیے محض چند اشعار دیکھیے:

لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب

گنبدِ آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب

عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ

ذرّۂ ریگ کو دیا تو نے طلوعِ آفتاب

شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پاگئے

عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب

حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی چند اشعار بھی اقبال کی نعت کے فکری تناظر اور اسلوبیاتی مزاج کو سمجھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرسکتے ہیں۔ کسی فن کار کی بنیادی تفہیم یا اُس کے فکر و فن کی نادرہ کاری اور بلندی سے عمومی آگہی کے لیے اُس کا ہر فن پارہ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اُس کی تمام جہات کا بہ نگاہِ غائر تجزیہ درکار ہوتا ہے۔

دیکھا بس یہ جاتا ہے کہ اپنے فن کی اعلیٰ ترین سطح پر وہ کن فکری مسائل سے سروکار رکھتا ہے اور دقیق ترین سوالات کی جستجو کرتے ہوئے وہ فنی اور شعری جمالیات کے کن معیارات کا حامل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اقبال کی یہ نعت صرف اُن کے شعری حاصلات ہی کا نہیں، بلکہ اردو کے بہترین نعتیہ ادب کا بھی ایک نادر نمونہ ہے۔ ایک ایسی بلند پایہ مثال جس میں شاعر کا فن ہی درجۂ کمال کو نہیں پہنچا، بلکہ فکری سطح پر دینی روایت اور تہذیبی نشانات بھی اپنی اعلیٰ ترین صورتوں کے ساتھ اس میں ظہور کرتے ہیں۔

اقبال کی نعت نے یہ آواز، یہ لہجہ، یہ آہنگ، یہ فکر، یہ شعور، یہ اسلوب اور یہ جمالیات کس طرح حاصل کی ہے، یہ الگ بحث ہے، البتہ ہم اُن کے چند ایک بڑے تصورات پر طائرانہ نظر ڈال کر اپنے نتائج مرتب کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقل و عشق اقبال کے نظامِ خیال کے بہت بنیادی استعارے ہیں۔ اس جہانِ رنگ و بو میں انسانی تگ و تاز کی ساری معنویت کا انحصار اقبال کے نزدیک اس امر پر ہے کہ اُس کے مرکز میں عشق کارفرما ہو۔

مرکز کا یہ اصول بھی اقبال نے کہیں اور سے نہیں طواف میں مرکز کی معنویت سے لیا ہے۔ چناںچہ عشق اقبال کے یہاں ایمان کے درجے میں آجاتا ہے، یعنی یقین اور وابستگی کی ایک غیر مشروط اور کامل حالت۔ اب اگر صورتِ حال اس کے برعکس ہے، یعنی بنیاد عشق پر نہیں ہے تو وہ اقبال کے یہاں اوّل تو سراسر منفی شے ہے اور اگر منفی نہیں تو کم سے کم لایعنی ضرور ہے۔ مثال کے طور پر ذرا یہ اشعار ملاحظہ کیجئے۔

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بام ابھی

٭…٭…٭

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

نہ ہو تو مردِ مسلماں بھی کافر و زندیق

٭…٭…٭

عشق دمِ جبرئیل، عشق دلِ مصطفیٰؐ

عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام

٭…٭…٭

تازہ مرے ضمیر میں معرکۂ کہن ہوا

عشق تمام مصطفیٰؐ عقل تمام بولہب

اب دیکھیے، عشق خواہ آتشِ نمرود میں کود رہا ہو، مسلمان ہونے کی علامت ہو یا سربسر مصطفیٰ ؐ ہو، مراد یہ ہے کہ اقبال کے یہاں عشق دراصل خیرِ کامل ہے۔ وجہ یہ کہ اس کی نسبت کلیتاً آپ ا کی ذاتِ گرامی سے ہے۔ ہمارے یہاں بیشتر ناقدین اس نوع کے اشعار کو اقبال کے عشقِ رسول ؐ سے موسوم کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ’’عشق تمام مصطفیٰ ؐ۔۔۔‘‘ بجا کہ عشقِ رسولؐ کا اظہار ہے، اور اس سے بھی انکار کفر کے مصداق ہے کہ ایک صاحبِ ایماں کے لیے عشقِ رسولؐ دین و دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔

تاہم یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ یہ عشقِ رسولؐ اقبال کی نعت کا مرکزی نکتہ ہے، اور یہ نعت حضور اکرم ؐ کی ذاتِ گرامی کے تناظر میں اس کائنات کی حقیقت اور انسانی زندگی کی معنویت کو دریافت کرتی ہے۔ یہی اقبال کی نعتیہ شاعری کی انفرادیت کا سب سے اہم پہلو ہے۔