-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- ہفتہ10؍ رمضان المبارک 1447ھ28؍ فروری2026ء

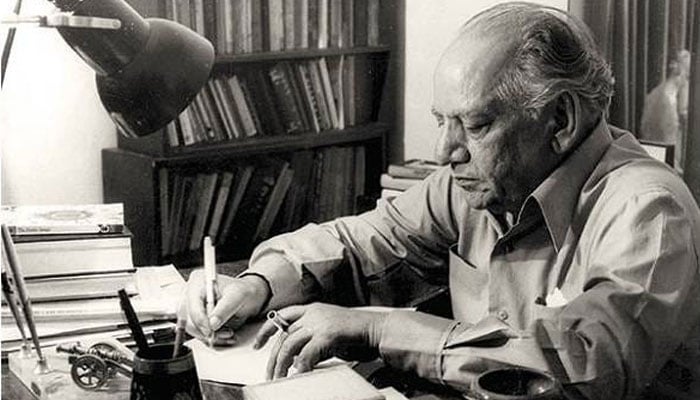

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

اردو شاعری کی تاریخ میں فیض ایک ایسا حوالہ ہیں جن کی تخلیقی جہات کو ازسرِنو دیکھنے اور عصرِ حاضر کے سیاق و سباق میں اُن کی نئی معنویت کے تعین کی ضرورت ہے۔ اپنے عہد کے نمائندہ شاعر کی طرح فیض کو دیکھنے اور سمجھنے کے متعدد پہلو ہوسکتے ہیں۔

ان میں ایک نمایاں پہلو ان کی مقبولیت بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے دور سے لے کراس زمانے تک فیض کی شاعرانہ حیثیت اور مقبولیت اپنی ایک بنیاد اور ایک خاص جواز رکھتی ہے۔

یہ بات پوری نئی شاعری میں فیض کے سوا کسی دوسرے شاعر کے بارے میں نہیں کہی جاسکتی کہ اس کے پڑھنے اور چاہنے والوں کا حلقہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں معاشرے کے متضاد بلکہ متصادم نظریات کے حامل افراد شامل نظر آتے ہیں۔ بہ قول کسے، فیض کے لطفِ سخن کا کمال یہ ہے کہ اس کا مداح صرف وہ پس ماندہ اور استحصال کی چکی میں پستا ہوا طبقہ نہیں ہے جس کے حق کے لیے انھوں نے آواز اٹھائی بلکہ وہ سرمایہ دار، جاگیر دار اور استحصالی طبقہ بھی ان کی شاعری پر سر دُھنتا نظر آتا ہے جس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ حرفِ سخن کی یہ داد بلاشبہ اردو کی نئی شاعری کے دبستان میں کسی دوسرے شاعر کے حصے میں نہیں آئی۔

فیض کی تخلیقی شخصیت تین بنیادی عناصر سے تشکیل پاتی ہے عشق، خواب اور انقلاب ان میں جو وسطی عنصر ہے وہ بڑی حد تک سیال حالت میں رہتا ہے جب کہ باقی دونوں عناصر ہمیں ٹھوس صورت میں ملتے ہیں۔

اہم بات یہ ہے کہ فیض اپنے شاعرانہ پیکر کے ان تینوں عناصر سے نہ صرف آگاہ ہیں، بلکہ انھوں نے اپنے تخلیقی اظہار کے مختلف مراحل پر ان عناصر کو باری باری اور کبھی کبھی یک جا پورے شعور کے ساتھ برتا بھی ہے۔

دوسرا توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ ان عناصر کا اظہار فیض کی شاعری میں کسی ارتقائی عمل سے گزر کے رفتہ رفتہ یا مرحلہ وار نہیں ہو اہے، بلکہ ان کے اوّلین مجموعے ’’نقشِ فریادی‘‘ میں یہ تینوں عناصر نمایاں طور پر بروئے کار دیکھے جاسکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ فیض عشق اور انقلاب کی آمیزش کی آرزو ابتدا ہی سے رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا باہم آمیز ہونا ہی اصل کام ہے۔

اگر ایسا نہ ہو تو پھر شاعر کو عشق سے دست بردار ہو کر انقلاب کی طرف جانا چاہیے۔ انھوں نے بعد ازاں ان میں سے جس عنصر کو بھی اپنے شعری اظہار میں ابھارا وہ سب بالارادہ اور شعوری اقدام تھا۔

زندگی کے تجربات اور حالات کی پیدا کردہ کیفیات نے ان کے یہاں کبھی ایک اور کبھی دوسرے عنصر کو زیادہ ابھارا، لیکن ان کی شاعری میں یہ دونوں عناصر کسی نہ کسی درجے میں آخر تک قائم رہے۔

فیض کے شاعرانہ ہنر کا لطف یہ ہے کہ انھوں نے استحصال کے خلاف اور انقلاب کے حق میں آواز اٹھائی تو اسے نعرہ نہیں بننے دیا بلکہ ان کا لہجہ ایک رومان پرور آہنگ لیے ہوئے ملتا ہے۔ وطنِ عزیز میں ڈکٹیٹر شپ کے خلاف فیض کا ردِعمل اُن کے مدھم سروں والے نغمے کی لہروں جیسا ہے:

نہ سوالِ وصل نہ عرضِ غم ، نہ حکایتیں نہ شکایتیں

ترے عہد میں دلِ زار کے سبھی اختیار چلے گئے

اس طرح انقلاب کے لیے نذرانۂ جاں پیش کرنے کا یہ انداز:

مقامِ فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں

جو کوئے یار سے نکلے تو سوے دار چلے

اُس عہد کے مجموعی مزاج کو یاد کیجیے کہ جب انقلاب کے لیے آنچل کو پرچم بنانے، سرمایہ دار کو خاک میں ملانے کی بات ہو رہی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب ایسے گونج دار لہجوں نے ایک فضا بنائی ہوئی تھی، فیض کا نرم رَو، غنائی لحن اپنا ایک انفرادی رُخ نمایاں کرتا تھا۔

یہاں انقلاب کی خواہش کسی بھونچال کا پیش خیمہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی طوفان آشنا موج کی صورت رکھتی تھی بلکہ یہاں ایک سبک رَو ندی اپنے نرم بہائو میں اسے لے کر آگے بڑھتی محسوس ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اکیس ویں صدی کی اس تیز رفتار دنیا میں جب ایک طرف ٹیکنولوجی انسانی جذبہ و احساس اور باہمی انسانی رشتوں کا نقشہ نہایت برق رفتاری سے بدلتی چلی گئی ہے اور دوسری طرف سیاسی جبر، بربریت اور سفاکی کے وہ مناظر سامنے آرہے ہیں جن کی ماقبل تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایسے میں شعر و ادب کی انسانی صورتِ حال سے وابستگی اور معنویت کا دائرہ کیا بنتا ہے؟

کیا اس منظر نامے کا فیض کے نغمہ و آہنگ اور رومان و انقلاب سے کوئی بامعنی رشتہ استوار ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج فیض کے نئے اور ایک گہرے بالاستیعاب مطالعے کی بنیاد بنتا ہے۔

اس سوال کی اہمیت صرف فیض ہی سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ فیض کے زیرِ اثر پیدا ہونے والے ایک عہد اور اُس عہد میں پروان چڑھنے والے ادبی و شعری رویوں کی تفہیمِ نو سے بھی اس کا علاقہ ہے۔ اس کے ذریعے اپنے زمانے میں ہم ادب و شعر کے ایک عہد کی بازیافت کا اقدام کرسکتے ہیں۔