-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- جمعرات 23؍ شعبان المعظم 1447ھ 12؍ فروری2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

ریاست دکن میں ایک صاحب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، نام تھا ان کا عبدالرزاق۔ذرا ان کا بیان کردہ ایک واقعہ سنیے۔ وہ ۱۹۲۱ء میں مدراس (جس کانام اب چنائے ہے) کے قریب واقع ایک چھوٹے سے ساحلی شہر گئے ہوئے تھے۔ وہاں مسجد سے عید کی نماز پڑھ کر نکلے تو ایک حیران کن منظر دیکھا۔

لکھتے ہیں کہ ’’میں نے نٹ قوم کے ایک فرد کودیکھا کہ اس کے گلے میں ایک چھوٹا سا ہارمونیم آویزاں ہے اور وہ نہایت دلربایانہ انداز اور جوش و مستی کے عالم میں اقبال کے اشعار گارہا ہے اور ان میں یہ شعر بھی تھا:

سچ کہہ دوں اے برہمن ، گر تو بُرا نہ مانے

تیرے صنم کدوں کے بُت ہوگئے پرانے ‘‘

مزید لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے سامنے جھوم رہے تھے اور بڑھ بڑھ کر اس کی جھولی میں پیسے ڈالتے جاتے تھے۔ اس دور دراز علاقے کی عام زبان تلنگی تھی اور وہاں اردو براے نام سمجھی جاتی تھی۔

وہاں اُس اَن پڑھ کی زبانی اقبال کا کلام سن کر اور لوگوں کی وارفتگی دیکھ کر عبدالرزاق کی یہ رائے پختہ ہوگئی کہ واقعی اقبال کی مقبولیت اور عظمت میں کوئی شبہ نہیں۔

عبدالرزاق دکن کے محکمۂ مالیات و حسابات میں ایک بڑے عہدے پر تھے۔ شاعر بھی تھے اور راشد تخلص کرتے تھے۔ وہ کلامِ اقبال کے ایسے شیدائی تھے کہ جہاں کہیں اقبال کا کلام نظر آتا اسے محفوظ کرلیتے۔

جس بیاض میں وہ اقبال کا کلام جمع کرتے تھے اسے لوگ مانگ کر پڑھنے کے لیے لے جاتے تھے کیونکہ اس وقت تک اقبال کے اردو کلام کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا تھا اور اقبال کے کلام کی طلب بہت زیادہ تھی۔

اقبال کے فارسی کلام کی شہرت برِعظیم پاک و ہند سے نکل کر یورپ تک پہنچ چکی تھی اور پروفیسر رینالڈنکلسن اوردوسرے مستشرقین نے اقبال کے فارسی کلام کا انگریزی ترجمہ کرکے اور اس پر تبصرہ لکھ کر اقبال کی شہرت کو چار چاند لگادیے تھے۔

انجمن حمایتِ اسلام کے جلسوں میں اقبال نے جو نظمیں پڑھی تھیں اُن کے سبب اُن کی شہرت برِعظیم پاک و ہند میں پھیل چکی تھی۔ لیکن اقبال کا اردو کلام مختلف رسالوں اور اخبارات میں بکھرا پڑا تھا اور ان کے اردو کلام کا کوئی مجموعہ موجود نہیں تھا۔

عبدالرزاق راشد کو خیال آیا کہ کیوں نہ اقبال کا جو کلام ان کے پاس جمع ہے اسے شائع کردیا جائے تاکہ اقبال کی شاعری پڑھنے کے مشتاقان کو آسانی ہو۔ چنانچہ انھوں نے طویل مقدمہ لکھا، اس میں اقبال کی شاعرانہ عظمت اور محبوبیت پر روشنی ڈالی اور اقبال کے کلام کو اس میں شامل کرکے اسے کتابی صورت دے دی۔ یہ کتاب ’’کلیاتِ اقبال ‘‘کے نام سے حیدرآباد دکن سے ۱۹۲۴ء میں شائع ہوئی۔ اس کے دیباچے میں نٹ کا وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو اوپر نقل ہوا۔

اقبال کو جب اس کی اشاعت کا علم ہوا تو انھوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا بہت سا اردو کلام جو اخبارات و رسائل میں شائع ہوا ہے نظرِ ثانی کا محتاج ہے۔ اس کلام کا خاصا حصہ ان کے نردیک قلم زد کردیے جانے کے قابل تھا۔

غالب کی طرح اقبال بھی اپنے کلام کے معیار کے بارے میں بہت سخت تھے اور ایک کڑا انتخاب کرنا چاہتے تھے۔ اپنی کئی نظموں کی رسائل میں اشاعت کے بعدانھوں نے ان میں تبدیلیاں کی تھیں۔ کچھ کو بالکل ہی حذف کردیا۔ غالب ہی کی طرح اقبال نے بھی اپنے کلام کا خاصا بڑا حصہ منسوخ کردیاتھا۔ دکن سے اس مجموعے کی اشاعت سے ان کے بہت سے قلم زد اشعار بھی کتابی صورت میں آگئے تھے۔

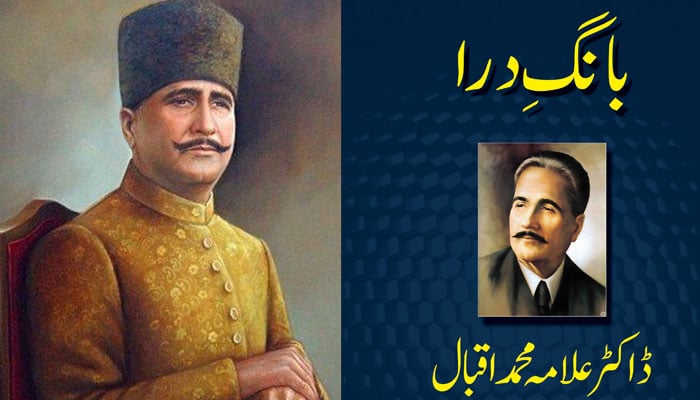

دوسرے یہ کہ اقبال خود بھی اپنے پہلے اردو مجموعۂ کلام ’’بانگِ درا‘‘کی اشاعت کی تیاری کررہے تھے۔ بہت سے احباب ان سے اردو کلام کے مجموعے کی اشاعت کا تقاضا کرتے تھے اور کئی لوگوں نے ان سے اس کی اشاعت کی اجازت بھی مانگی، لیکن اقبال نے سب کو انکار کردیا کیونکہ ایک تو وہ اپنے اردو کلام کا منتخب حصہ ہی شائع کرانا چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اپنے جن اشعار کو وہ معیار سے ساقط سمجھتے ہیں وہ دوبارہ شائع ہوں۔

نیز وہ کئی نظموں اور اشعار میں ترمیم و اضافہ بھی چاہتے تھے۔ عبدالرزاق راشد نے تو اقبال اور کلام ِ اقبال کی محبت میں ان کی نام نہاد ’’کلیات ِ اقبال ‘‘ شائع کی تھی لیکن یہ اقبال کی مرضی اور اجازت کے بغیر شائع کی گئی تھی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوسکتی تھی۔

اس معاملے میں اقبال بہت سخت تھے۔ ایک بار عبدالمجید سالک نے ان کی ایک نظم بغیر اجازت چھاپ دی تھی جس پر اقبال نے انھیں قانونی نوٹس بھیج دیا تھا۔ لیکن ریاست دکن میں برطانوی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔

چنانچہ اقبال نے ریاست دکن کے ایک اعلیٰ عہدے دار سر اکبر حیدری سے رابطہ کیا اور ان کے توسط سے عبدالرزاق راشد کی مطبوعہ کلیات ِ اقبال کی فروخت کو ریاست دکن تک محدود کردیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب گوشۂ گمنامی میں جاپڑی۔البتہ اس کا ایک عکسی ایڈیشن فرمان فتح پوری کے مقدمے کے ساتھ ۲۰۰۷ ء میں ملتان سے بیکن بکس نے شائع کیا۔

لیکن’’ بانگ ِدرا‘‘ کی اشاعت اور عبدالرزاق کی ’’کلیات ِ اقبال ‘‘سے پہلے بھی ایک بار اقبال کا اردو کلام شائع کردیا گیا تھا۔ یہ احمد دین کی تصنیف ’’اقبال ‘‘ تھی جو ۱۹۲۳ء میں لاہور سے شائع کی گئی اور جس میں اقبال کی شاعری کی تعریف و توصیف، ان کے ذہنی ارتقا اور شاعری کے پس منظر کے ساتھ ان کے اردو کلام کا خاصا بڑا حصہ شامل تھا۔

در اصل یہ کتاب بنیادی طور پر تنقیدی نوعیت کی تھی اور یہ اقبال کے اردو کلام کامجموعہ نہیں تھالیکن ایک تو یہ ضخیم کتاب تھی اوراس میں احمد دین نے اقبال کے کلام کا خاصا بڑا حصہ شامل کرلیا تھا اور دوسرے اس میں اقبال کے ایسے اشعار بڑی تعداد میں تھے جنھیں اقبال متروک اور منسوخ کرچکے تھے اور ان کا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان اشعار کو اپنے اس اردو مجموعۂ کلام کا حصہ بنائیں جس کی اشاعت تیاری وہ کررہے تھے، یعنی بانگِ درا۔ظاہر ہے کہ ’’بانگِ درا‘‘کی اشاعت سے ذرا قبل اقبال کے ایسے اشعار کی اشاعت مناسب نہ تھی جن کو اقبال اپنے کلام سے خارج کرچکے تھے۔

احمد دین کا خیال تھا کہ اقبال اس کی اشاعت پر خوش ہوں گے لیکن اقبال نے اسے پسند نہیں کیا اور اس کی بڑی وجہ اس میں منسوخ اشعار کا شمول تھا۔ احمد دین اقبال کے دوست بھی تھے اور انجمن حمایت ِ اسلام سے ان کا بھی تعلق تھا۔ انھیں اقبال کی ناپسندیدگی کا اتنا خیال تھا کہ انھوں نے اپنی کتاب کے تمام مطبوعہ نسخے اپنے مکان کے صحن میں جمع کرکے انھیں آگ لگادی اور جب تک تمام نسخے جل نہ گئے کرسی پر بیٹھے دیکھتے رہے۔

اقبال کو جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے اس پر صدمے کا اظہار کیا۔ البتہ اس کتاب کے دو نسخے کسی طرح محفوظ رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک آب رسیدہ نسخے کا عکس مشفق خواجہ نے حاصل کیا۔ لیکن اس میں چند صفحات کم تھے، خواجہ صاحب نے احمد دین کے پوتے سے دوسرا نسخہ حاصل کیا اور اس کمی کو پورا کرکے اس کتاب کو مرتب کردیا۔

یہ کتاب ’’اقبال ‘‘کے عنوان سے انجمن ترقیِ اردو (کراچی) سے ۱۹۷۹ء میں مشفق خواجہ کے طویل مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی جس میں خواجہ صاحب نے احمد دین کی مفصل سوانح، ان کی تصانیف کا احوال اور اس تصنیف کے جلائے جانے کی متعدد وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے۔

آخرِ کار اقبال کا پہلا اردو مجموعہ ٔ کلام یعنی ’’بانگ ِ درا‘‘ ۱۹۲۴ء میں منظرِ عام پر آیااور بے پناہ مقبولیت سے ہم کنار ہوا۔ بانگِ درا کی اشاعت کے بعد احمد دین نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کیں، کچھ حصہ نکال دیا، اس میں سے وہ تمام اشعار بھی نکال دیے جو اقبال نے منسوخ کردیے تھے اور ۱۹۲۶ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا۔

اردو کی مقبول ترین کتابوں میں’’ بانگِ درا‘‘ بھی شامل ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہونے کے بجائے جوان ہوتی جاتی ہیں اور ان کی آب و تاب اور چمک دمک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کی اردو شاعری کے پہلے مجموعے ’’بانگ ِ درا‘‘ کا شمار بھی ایسی ہی کتابوں میں ہوتا ہے۔

اقبال نے طباعت کے بعد پریس سے موصول ہونے پر’’ بانگِ درا‘‘ کے پہلے نسخے جن شخصیات کو اپنے دستخط کے ساتھ پیش کیے ان میں میاں نظام الدین اور اقبال کے استاد پروفیسر آرنلڈ شامل تھے۔ رفیع الدین ہاشمی صاحب کے مطابق اقبال نے ان نسخوں پر دستخط میں محمد اقبال لکھا اور تاریخ ڈالی جو ۳؍ ستمبر ۱۹۲۴ء تھی۔ گویا ستمبر ۲۰۲۴ء میں بانگ ِ درا کی اولین اشاعت کو سو سال ہوگئے۔

کتابیں اپنی اشاعت کے بعد عموماً چند برسوں کے بعدگویا غائب ہوجاتی ہیں اور معروف مصنفوں کی مشہور تصانیف بھی تیس چالیس سال کے بعد بھولی بسری ہوجاتی ہیں۔ صرف کلاسیکی ادب کی کتابیں اور غیر معمولی طور پر شاندار کتابیں ہی باقی رہتی ہیں کیونکہ ان کے تازہ ایڈیشن شائع ہوتے رہتے ہیں اور ان تازہ اشاعتوں کی بڑی وجہ قارئین میں ان کی مانگ ہوتی ہے۔

بانگِ درا کا شمار بھی اردو کی ان یادگار کتابوں میں ہوتا ہے جن کے نئے ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں اور آج یعنی اس کی پہلی اشاعت کے ایک سوایک سال بعد ’’بانگ ِ درا ‘‘بار بار چھاپی اور پڑھی جاتی ہے۔

اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ۱۹۷۹ء تک پاکستان میں بانگِ درا کے چھتیس (۳۶) قانونی ایڈیشن شائع ہوچکے تھے۔ کلیاتِ اقبال میں شامل بانگِ دراکی اشاعتیں اس میں شامل نہیں ہیں اور ہندوستان میں شائع ہونے والے غیر قانونی ایڈیشن ان کے علاوہ ہیں۔

چونکہ مصنف کا حقِ تصنیف یعنی کاپی رائٹ مصنف کی وفات کے پچاس (۵۰) سال بعد ختم ہوجاتا ہے چنانچہ۱۹۸۸ء کے بعد یعنی اقبال کی وفات کے پچاس برس مکمل ہونے پر متعدد ناشرین نے بانگِ درا اور اقبال کی دیگر تصانیف شائع کرنا شروع کیں ۔ لہٰذا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بانگِ درا کے اب تک کتنے ایڈیشن طبع ہوچکے ہیں اور یہ کتنے لاکھ کی تعداد میں چھپ چکی ہے۔

ایک ایسے ملک میں جہاں شرحِ خواندگی کم ہی رہی ہے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان کبھی بھی قابلِ ذکر حد تک زیادہ نہیں رہا کسی کتاب کا اتنی بڑی تعداد میں چھپنا اس کی مقبولیت اور محبوبیت کا بڑا ثبوت ہے۔بے شک بانگِ درا کا شمار اردو کی مقبول ترین اور سدا بہار کتابوں میں ہوتا ہے۔