-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- اتوار4؍ رمضان المبارک1447ھ22؍ فروری 2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

تحریر: ایچ ایم نقوی

ترجمہ/تخلیقِ نو: عرفان جاوید

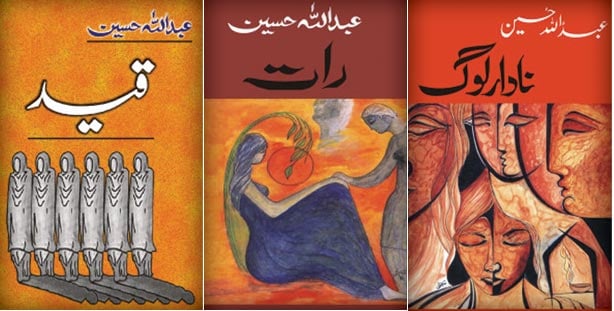

ایچ ایم نقوی انگریزی زبان کے معتبر ادیب ہیں۔ 1973 ء میں لندن میں پیدا ہوئے۔ جارج ٹاؤن یونی ورسٹی سے اکنامکس اور انگریزی ادب میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد بھی مختلف نام وَر یونی ورسٹیز سے اکتسابِ علم کرتے رہے۔ زمانۂ طالبِ علمی ہی میں مختصر کہانیاں لکھنے کے علاوہ، شعر بھی کہنا شروع کردیے تھے۔ کئی برس عالمی بینک سےبھی وابستہ رہے۔2009 ء میں اُن کا پہلا انگریزی ناول’’ Home Boy‘‘ منظرِ عام پر آیا، جس نے باذوق قارئین سے خُوب داد سمیٹی۔ کئی ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ معروف ادیب، عبداللہ حسین سے اُن کا گہرا تعلق تھا۔ اس حوالے سے ایک مضمون کی صورت کچھ یادداشتیں قلم بند کیں، جسے جواں سال ادیب، خاکہ نویس، افسانہ نگار عرفان جاوید نے انگریزی سے اُردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ترجمہ ایک خاص تخلیقی رنگ لیے ہوئے ہے، جس سے مضمون کی خوبی و زیبائی کو چار چاند لگ گئے ہیں۔

عبداللہ حسین تمباکو نوشی کے دَوران راکھ جھاڑتے، تو اُن کا نشانہ ہمیشہ چُوک جاتا اور وہ راکھ دان سے ارے پرے ہی بکھر جاتی۔ سو، اُن کے اِردگرد’’ سواہ، کھنڈی‘‘ ہوتی۔ وہ گفتگو کے دَوران اپنے بڑے بڑے ہاتھوں کو ہَوا میں ڈرامائی انداز میں حرکت دیتے رہتے۔اُن کی انگریزی برطانوی رنگ میں حروفِ علّت پر دباؤ ڈالتی، پھسلتی جاتی۔ گو، وہ گفتگو کے دَوران الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرتے، مگر اپنی ظاہری ہیئت سے بے اعتنائی برتتے۔ مَیں نے بہت وقت اُن کے ساتھ، اپنے گھر پر، اُن کے ہاں، ہوٹلز کے اُن کمروں میں، جہاں ہروقت پردے ہٹے ہوتے، گپ شپ کرتے گزارا، لیکن شاذ ہی اُنھیں بال سنوارتے یا آئینے کے سامنے دیکھا۔ ایک پائجامے سے دوسرا بدل لیتے، ایک شکن آلود قمیص کی جگہ دوسری پہن لیتے اور عجب بے نیازی سے کسی دعوت یا ادبی محفل کے لیے چل دیتے۔ وہ اپنی تمام تر بلند قامتی کے ساتھ یوں دِکھتے، جیسے ایک دیو، غار سے کُھلے، روشن دِن میں برآمد ہو رہا ہو۔ایسا بھی نہیں ہے کہ عبداللہ حسین لوگوں کی اپنے بارے میں آرا سے غافل تھے یا وہ رفاقت کے طلب گار ہی نہیں تھے۔ دراصل، وہ اپنے گرد جہلا اور احمقوں کو برداشت کر پاتے تھے، اور نہ ہی ہجومِ عاشقاں کے تمنّائی تھے۔ ایک مرتبہ اُنھوں نے مجھے بتایا’’ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، انبوہ در انبوہ، مَیں اُن لوگوں کو جانتا ہوں اور نہ ہی پہچانتا ہوں۔ غالباً اُنھوں نے بھی میرا لکھا کوئی لفظ پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ بس وہ میرے ساتھ اپنی تصاویر کھنچوانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں ہزار ہا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ یہ عجب لغو معاملہ ہے۔ گویا یہ ہمایوں کے مقبرے کی تصویر اُتارتے ہیں۔‘‘

مَیں عبداللہ حسین کو ایک’’ یادگار‘‘ سے زیادہ ہی جانتا تھا۔ وہ جب بھی کراچی آتے، تو میرے ہاں ایک شام ضرور گزارتے۔ اُن کے ساتھ اُن کے دیرینہ رفیق، معروف ناول نگار، اداکار اور داستان گو، مستنصرحسین تارڑ اور ہم راز و معتمد دوست، ادیب، عرفان جاوید ہوتے۔ جب عبداللہ صاحب کے گُھٹنے جواب دینے لگے، تب بھی وہ دو درجن زینے چڑھ کر دوسری منزل تک آنے پراصرار کرتے۔ ہم رات بھر زندگی، ادب، محبّت وغیرہ پر باتیں کرتے رہتے اور پسِ منظر میں میڈم نور جہاں کے گانے’’کہندے نیں نیناں‘‘ یا فرینک سناترا کے نغمے’’ مجھے چاند تک اُڑالے جاؤ‘‘ فضا میں جادو پھونکتے رہتے۔ عبداللہ صاحب طفلانہ حسِ مزاح اور بھرپور قہقہوں کے مالک تھے۔ لاہور لَوٹنے سے پہلے وہ جنوبی لندن میں ایک بار چلاتے رہے تھے۔ کراچی ادبی میلے میں، جب ایک صاحب اُن سے پوچھ بیٹھے کہ’’ کیا اُن کے قدوقامت کے ادیب کے لیے گاہکوں کے ہاں سامانِ خُمر پہنچانا نامناسب نہ تھا‘‘ تو اُنھوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا’’مَیں اُن تک نہ جاتا تھا، وہ میرے پاس آتے تھے۔‘‘ایک مرتبہ اُنھوں نے مجھے’’ ہوٹل مہران‘‘ بلایا، جہاں وہ پچھلی رات اپنے قدوقامت سے چھوٹے بستر سے لڑھک گئے تھے۔ چائے اور سگریٹ نوشی کے دَوران اُنھوں نے الحمرا،لاہور میں ہونے والی ایک پُروقار کانفرنس کا احوال سُنایا۔ وہاں اسٹیج پر ادیب، نقّاد، جج، عمائدین اور وزیرِ اعظم بیٹھے تھے۔ جب تقاریر اختتام پزیر ہوئیں، دادوتحسین کے ڈونگرے برسائے جاچکے اور پروگرام انجام تک پہنچا، تو وزیرِ اعظم عبداللہ صاحب کے پاس چل کر آئے۔ چیف پروٹوکول نے اُن کے کان میں سرگوشی کی، تو اُنھوں نے عبداللہ صاحب کو سَر سے پیر تک دیکھا اور بولے’’اُداس نسلاں تُسی لکھیاں سَن۔‘‘

عبداللہ حسین 1963ء میں اپنے ادبی شہ پارے’’ اُداس نسلیں‘‘ کی اشاعت کے ساتھ ہی ادبی بلند قامتی حاصل کرچکے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ یہ شاہ کار اُنھوں نے پنجاب کے دُور افتادہ علاقے، داؤدخیل میں ایک سیمنٹ فیکٹری میں بہ طور کیمسٹ ملازمت کرتے ہوئے ،بوریت سے فرار کے لیے لکھنا شروع کیا تھا۔ میری خواہش ہے کہ مَیں بھی اس درجے کی بوریت پا سکوں، جس کے بطن سے شاہ کار جنم لیتے ہیں۔ گو مَیں نے اِس شان دار تخلیق کے تیس چالیس صفحات چند دہائیاں پہلے پڑھے تھے، مگر حالیہ تاریخ میں اُن کا شاذو نادر ذِکر میں آنے والا پہلا انگریزی ناول’’ Emigre Journeys ‘‘میرے لیے اُن کے تازہ تعارف کا باعث بنا۔ اُس کی پُشت پر ایک خُوب رُو اور باوقار مرد کی سفید ہوتے بالوں والی تصویر ہے۔ اُنھوں نے چو خانے کوٹ کے نیچے گہرے رنگ کا سوئیٹر پہن رکھا ہے اور کہیں دُور دیکھ رہے ہیں۔ مَیں نے قیاس تو کیا، مگر اُن سے کبھی نہ پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور پوچھا کہ اُنھوں نے انگریزی میں ناول کیوں کرلکھا، جس پر اُنھوں نے بتایا کہ’’ اگرچہ ابتدا ہی سے ایسا ارادہ رکھتا تھا،تاہم اُس کا وقت خاصا بعد میں آیا۔‘‘ فرض کیا، وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنا لیتے، تو اُردو ادب کی موجودہ شکل اس محرومی کے باعث کسی حد تک مختلف ہوتی۔ اُن کا یہ انکشاف کہ اُن کا دوسرا انگریزی ناول تکمیل کے مراحل میں ہے، میرے لیے خاصا دِل فریب تھا۔ وہ اُس ناول پر خاص توجّہ سے کام کررہے تھے۔2013ء کے اواخر میں اُنھوں نے مجھے بتایا تھا’’مجھ میں درد برداشت کرنے کا مادۂ کم ہے۔ میری کمر میں تکلیف ہے، گُھٹنے جواب دے گئے ہیں، مَیں اگلی گرمیوں میں برطانیہ جارہا ہوں۔ وہاں اپنے گُھٹنے تبدیل کرواؤں گا۔‘‘ مگر اگلی گرمیوں میں اُنھوں نے برطانیہ جانے سے انکار کردیا۔ اُن کے اہلِ خانہ جارہے تھے، تو اُنھوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا’’مجھے خاصا کام کرنا ہے۔‘‘

’’تم مجھے اپنا زیرِ تکمیل کام کیوں نہیں بھیجتے؟‘‘ایک مرتبہ اُنھوں نے فون پر کہا۔مَیں نے ہمّت کرتے ہوئے گزارش کی ’’مَیں اپنا کام تبھی بھیجوں گا، اگر آپ اپنا کام بھی مجھے بھجوائیں۔‘‘ جواب دیا’’مَیں ضرور بھجوادوں، مگر تم اُس کا کیا کروگے؟‘‘جب مَیں نے چند ہفتوں بعد اُنھیں اُن کا وعدہ یاد دِلایا، تو اُنھوں نے ایک برقی نامے میں لکھا۔’’پیارے ایچ ایم، مَیں اُمید کرتا ہوں کہ تم خیریت سے ہو گے۔ ایک عجب واقعہ ہوا۔ مَیں نے اپنے ناول کا مسوّدہ(جسے مَیں مکمل سمجھ رہا تھا) دیکھا۔ میرے لیے یہ اَمر پریشان کُن تھا کہ وہ وہاں سے شروع نہ ہوا تھا، جہاں سے اُسے شروع ہونا چاہیے تھا۔ اُس میں خالی جگہیں تھیں۔ ناول کے باقاعدہ شروع ہونے کے لیے ان جگہوں کا پرُ ہونا ضروری تھا(میری زبان کے قواعد پر معاف کرنا)۔چناں چہ مَیں پچھلے چند روز سے ناول کے ابتدائی صفحات دوبارہ لکھ رہا ہوں۔ کیا یہ مضحکہ خیز بات نہیں کہ کئی برس کی ریاضت کے بعد ابتدائی صفحات کو ازسرِنو دیکھا جائے۔ مَیں چاہتا ہوں کہ تم اسے پڑھو، پر چند روز مزید صبرکرو، شکریہ۔عبداللہ ایچ۔‘‘ بالآخر جب ہم نے اپنے مسوّدوں کا تبادلہ کرلیا، تو مَیں نے اُنھیں لکھا۔’’عبداللہ صاحب،آداب! آپ کا مسوّدہ پالینا میرے لیے باعثِ عزّت و افتخار ہے۔ مَیں اپنی پوری سعی کروں گا کہ اپنی صائب اور نکتہ رَس رائے دوں۔ مَیں آپ کو اپنا مسوّدہ بھجوا رہا ہوں۔ میری دانست میں، اس میں چند امور مزید توجّہ طلب ہیں۔ اس میں کہانی کی رفتار سے لے کر اس کا ڈھانچا اور کردار نگاری توجّہ کے متقاضی ہیں۔ مَیں شکر گزار ہوں گا، اگر آپ اِسے بہتر بنانے میں میری راہ نمائی کرسکیں۔ پرُتپاک جذباب کے ساتھ، ایچ ایم۔‘‘چند ہفتوں بعد عبداللہ صاحب نے لکھا۔’’میرے پیارے ایچ ایم! رابطے میں تاخیر پر معذرت۔ میرا وہی عذر۔ کراچی سے واپسی پر مجھے نزلے اور بخار نے آن پکڑا۔ بعد ازاں، قریبی اعزا میں اموات ہوگئیں(اُن میں سے ایک میری بڑی بہن تھیں)۔ مجھے بارہا اسپتال جانا پڑا، پھر تدفین کے معاملات تھے۔ دِل گرفتگی کا موسم ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو (یہاں میں غالبؔ کا سہارا لوں گا)گو میں رہا رہینِ سِتم ہائے روزگار…لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ مَیں نے’’ ہوم بوائے‘‘ کو تین چوتھائی پڑھا تھا کہ اپنے ہم نام قزاق کی’’ منتخب تصنیفات‘‘ کو پڑھنے کے لیے اِسے بادل نخواستہ بیچ میں چھوڑنا پڑا۔ ’’منتخب تصانیف‘‘کراچی کو رنگین و برحق خراجِ تحسین ہے۔’’مَیں ایک فربہ اور بے چین شخص ہوں…‘‘ سے لے کر خاندانی معاملات اور میمن دوست(جہاں پر مَیں پہنچا ہوں) اِس درجہ دِل فریب ہیں کہ مَیں پہلے ناول کی جانب نہ لَوٹ پایا۔ میری سُست مزاجی کی محرّک میری مطالعاتی عُمر کی ابتدائی عادت ہے کہ اگر مجھے الفاظ، تراکیب اورجملے اچھے لگیں، تو مَیں اُنھیں دوبارہ، سہ بارہ پڑھتا ہوں۔ اُن کا ایسا لُطف لیتا ہوں، جیسے منہ میں کوئی خوش ذائقہ شئے ہو(لطیف تسکین کے قریب تر، اس عُمر میں باقی رہ جانے والی چند مسرّتوں میں سے ایک)۔ تم نے اس کے بارے میں جن تحفظّات کا اظہار کیا ہے، وہ بے بنیاد ہیں۔ مَیں نے اِس کے ڈھانچے یا دیگر معاملات میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اسے پڑھنا ایک پُرلطف تجربہ ہے۔تم اس امتحان میں کام یاب رہے ہو۔ جیسا کہ ایک پرانی کہاوت میں کہا جاتا ہے’’ٹینس میں تمھاری دوسری سروس تمھاری مہارت کو ظاہر کرتی ہے،‘‘ اسی طرح فِکشن میں تمھارا دوسرا ناول، تمھاری حقیقی صلاحیت کا مظہر ہے۔ مَیں اسے ختم کر کے تمھیں دوبارہ لکھوں گا۔ مَیں نے اپنے ناول میں معمولی ردّوبدل کیا ہے۔ اختتامیے کے اضافے کے ساتھ چند معمولی تبدیلیاں کی ہیں۔ براہِ کرم پچھلے متن کو اس سے تبدیل کرلو(اور اپنا کچھ وقت نکالو) عبداللہ ایچ۔‘‘

اِس سے اگلی خط وکتابت میں، مَیں نے اُن کی بہن کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے لکھا ’’مَیں صرف تصوّر ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے بہن، بھائیوں میں سے کسی کی موت سہنا کیسا مشکل اَمر ہوگا۔ مَیں جواب میں تاخیر پر معذرت خواہ ہوں۔ مَیں زندگی کی روز مرّہ یکسانیت، شہر سے فرار اور مزید تحقیق کے لیے اندرونِ سندھ گیا ہوا تھا۔ مَیں نے سکرنڈ کے لیے بس پکڑی، ایک بائیں بازو کے رجحان والے صاحب، سرخا پیر، کے کتب خانے میں فراواں وقت گزارا اور اتفاقیہ طور پر ایک بودے سیاسی جلوس میں شریک ہوا۔ بعد ازاں، سالانہ پُرہیجان جھولے لال کے میلے میں شامل ہوا۔‘‘مَیں نے اُنھیں بتایا کہ اُن کی جانب سے میرے تخلیقی کام کی ستائش میرے لیے بہت خوش کُن اور حوصلہ افزا تھی۔ مَیں اُن کے ناول کو مکمل پڑھ کر اپنی رائے سے آگاہ کروں گا۔‘‘ جب مَیں نے اُسے ختم کیا، تو اُنھیں بتایا کہ’’ مسوّدہ واضح اور پُرامکان ہے، البتہ اس کی ابتدائی حرکات’’ بنیادی ساختیاتی‘‘ تبدیلیوں کی متقاضی ہیں۔‘‘ جس پر اُنھوں نے بلامداخلت(لکھاریوں میں ایک نایاب خُوبی) میری بات سُنی اور وسیع القلبی سے اتفاق کیا(مزید نایاب خوبی)۔ شاید یہ ایک غیر متوقّع بات نہیں، کیوں کہ عبداللہ حسین ایک عُنقا ہوتی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے قبیلے کے آخری فرد۔

جب ہم آخری مرتبہ ملے، تو ہم سمندر پر تو نہیں، اُس کے خاصے قریب تھے۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے سمندری آبی جھاڑیوں میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لہٰذا حیدرآباد کے ایک دوست نے ایک شام کشتی پر گزارنے کا اہتمام کر لیا۔ ہم بیچ لگژری ہوٹل کے ایک کمرے میں اکٹھے ہوکر غروبِ آفتاب کے بعد اداکار، کمال احمد رضوی (ڈراما سیریل الف نون کے الن) کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہ آسکے۔ اُس شام کسی سیاسی ہلچل کی وجہ سے ٹریفک بھی الجھے ازدھام میں بے ترتیب ہو رہی تھی اور ڈرائیور بھی شہر کی پُرپیچ سڑکوں پر رَستہ کھو بیٹھا تھا۔ عبداللہ صاحب بے چین ہو رہے تھے اور وہ اس مہم جوئی پر مکمل آمادہ نظر نہ آتے تھے۔ اُنھیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں دِقّت ہوتی تھی، چہ جائیکہ ایک کشتی میں بیٹھنا۔ یہ تصوّر اُنھیں شکوہ کُناں کررہا تھا۔ ہم نے اُنھیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک خوش گوار شام ثابت ہوگی، مگر اُن کی روایتی خوش دِلی معدوم تھی۔ ساڑھے نو بجے، ہم عرفان جاوید کی گاڑی میں سمندری گھاٹی کی جانب روانہ ہوئے۔ ٹریفک میں راستہ بناتے ہوئے خود نوشت کے عناصر پر گفتگو کرتے رہے، ایک ایسی صنف، جس کی جانب ادیب بالآخر راغب ہوجاتے ہیں، یوں شاعر یا ادیب کی روایت اجتماعی شعور میں مدغم ہوجاتی ہے۔ عرفان کی گفتگو ترغیب آمیز تھی۔ جب اُس نے ایک ایسے شاعر کے بارے میں دریافت کیا، جو خواتین میں مقبولیت کے حوالے سے خودستائی کا نمایاں عُنصر رکھتے تھے، تو عبداللہ صاحب بول پڑے’’ مَیں اُسے جانتا تھا۔ وہ دروغ گو تھا۔ وہ اس طرح اپنا قد بڑھاتا تھا۔‘‘ اُن کے مزاج اور لہجے میں تلخی آگئی’’ایک باوقار آدمی اور طرح کا ہوتا ہے۔ مَیں باعزّت آدمی ہوں۔‘‘ وہ اپنا ماضی کھنگالنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ تحریر کے لیے زندہ تھے۔ یہی اُن کے لیے بہت تھا۔ جب ہم گھاٹی پر پہنچے، تو اُنھوں نے میرے کاندھے کا سہارا لیا، قسمت کو کوسا اور اس مہم جوئی کو بھی۔ ہم اُن کی فوری مشکلات کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے۔ اُنھیں بہ مشکل ایک لمبے تنگ پُل پر چلنا، جھومتے عرشے پر اپنا آپ سنبھالنا اور ایک چھوٹی سی سیڑھی پر چڑھنا تھا۔ گو اُن کا غصّہ برقرار رہا، مگر اُنھوں نے بلند حوصلگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ تمام مشکل مراحل طے کرلیے۔ اضطراب، بیماری اور ناگفتہ بہ حالات کے باوجود، وہ استقلال سے آگے بڑھتے رہتے۔

جب ہم سکون سے کشتی پر براجمان ہوگئے، تو خوش گوار ٹھنڈی سمندری ہَوا بہنے لگی۔ دُور تاریک فضا کو آتش بازی نے رنگین کردیا تھا۔ غالباً کوئی سیاسی جماعت کسی گم گشتہ اَمر کی بازیافت کررہی تھی۔ ابتدایئے کے طور پر، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھارہا، ہمیں چکن بوٹی پیش کی گئی۔ عبداللہ صاحب کا مزاج بحال ہونے لگا۔ تب تارڑ صاحب اپنے مخصوص انداز میں پی ٹی وی سیریل،’’ نواب سراج الدّولہ‘‘ کے حوالے سے ایک رنگین و سنگین قصّہ سُنانے لگے۔ عبداللہ حسین بچّے کی طرح کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ہم نے اپنی نشستوں پر آسودگی سے ٹانگیں پھیلالیں اور نیم دراز ہوگئے۔ یوں لگتا تھا، جیسے ایک طوفانِ بلا خیز گزر گیا ہو۔گھاٹی تک کے پریشان کُن ابتدائی سفر اور دیگر مشکلات کے باوجود، وہ ایک یادگار شام تھی۔ کشتی میں بیت الخلا کام نہیں کررہا تھا، سمندر کو سرد ہَوا نے لپیٹ میں لے لیا تھا اور کشتی دائروں میں چلنے لگتی تھی۔ اس سب کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ہم سب آسودہ تھے، خوش تھے اور اکٹھے تھے۔ جب کشتی نے واپسی کا سفر کیا، تو مَیں نے عبداللہ حسین کی نظروں کا تعاقب کیا، تو وہ دُور اندھیرے میں کسی اَن جانی شئے پر مرکوز تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اُس لمحے وہ کیا سوچ رہے تھے اور نہ ہی مَیں نے پوچھنا مناسب سمجھا، البتہ تب مجھے اُن کے انگریزی ناول’’ Emigre Journeys ‘‘کا اقتباس یاد آگیا’’مجھے نہیں معلوم ،کدھر کو مُڑنا ہے، پھر بھی مَیں مُڑتا ہوں۔ مَیں بھنور میں پھنسی بے دَم ہوتی مچھلی کی طرح مُڑتا ہوں۔ یہ بھنور ہے، جس نے شروع مَیں مجھے موت کا احساس دیا، مَیں جان داروں جیسا زندہ دَم لینا چھوڑ گیا، لیا تو نیم مُردہ، گم گشتہ اور گم نام کا ساسانس۔‘‘