-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- اتوار26؍ شعبان المعـظم 1447ھ15؍ فروری 2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

اس سے پہلے کہ ہم علامہ اقبال کی ذہنی ساخت اور ان کے فکر ی و فلسفیانہ رجحانات پر بات کریں ہمیں اقبال کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے : ’’مجھے اعتراف ہے کہ ہیگل، گوئٹے، مرزا غالب، مرزا عبدالقادر بیدل اور ورڈزورتھ سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے۔ پہلے دو نے اشیا کے باطن تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی۔ تیسرے اور چوتھے نے مجھے سکھایا کہ شاعری کے غیر ملکی مثالیوں کو جذب کرنے کے بعد شاعری کے مشرقی اسلوب اور روح کو کیسے برقرار رکھا جائے ۔ اور آخری نے مجھے میری طالب علمی کے دور میں دہریت سے بچا لیا‘‘۔

اقبال نے یہ الفاظ انگریزی میں لکھے تھے اور ان کی اس بیاض یا ڈائری میں درج ہیں جو انھوں نے منتشر افکار کو وقتاً فوقتاً محفوظ کرنے کے لیے لکھنی شروع کی تھی اگرچہ انھوں نے جلد ہی اس ڈائری میں کچھ لکھنا ترک کردیا لیکن یہ ان کے کاغذات میں محفوظ رہی اور اسے ان کی وفات کے بعد Stray Reflections (یعنی بکھرے خیالات) کے نام سے شائع کیا گیا(اقبال اکیڈمی کی شائع کردہ انگریزی کتاب میں یہ اقتباس صفحہ ۵۳ پر موجود ہے)۔

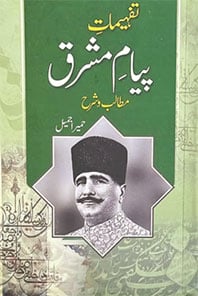

ہیگل ایک جرمن فلسفی، گوئٹے ایک جرمن شاعر اور فلسفی تھا۔ان سے متاثر ہونے کا اعتراف اقبال نے کیا ہے۔ ایک اور جرمن فلسفی ہنرک ہائنے سے بھی اقبال بہت متاثر ہوئے، بلکہ اقبال عمومی طور پر جرمن شاعری، فلسفے اور ثقافت کے دلدادہ تھے۔ اقبال کی کتاب پیام ِ مشرق بھی گوئٹے کی شاعری سے اثر قبول کرنے کا نتیجہ تھی۔

اقبال گوئٹے کو ’’حکیمِ حیات‘‘ یعنی زندگی کی حکمت و دانش پیش کرنے والا فلسفی کہتے ہیں اور اقبال چونکہ خود زندگی، حرکت، عمل اور جوش کے شاعر ہیں لہٰذا انھیں گوئٹے کے پیام ِ زندگی اور عمل نے بہت متاثر کیا۔اس کا ایک نتیجہ پیام ِ مشرق بھی ہے۔ پیام ِ مشرق کے دیباچے میں اقبال نے خود لکھا ہے کہ یہ گوئٹے کے غربی شرقی دیوان سے تحریک پاکر لکھی گئی ہے بلکہ پیام ِ مشرق گوئٹے کے غربی شرقی دیوان کا جواب ہے جیسا کہ اس کے سرورق پر لکھا ہے ’’در جواب ِ دیوان ِ شاعرِالمانوی گوئٹے ‘‘ (المانوی یعنی جرمن)۔

دوسری طرف خود گوئٹے مشرقی شاعری کا بہت والہ و شیدا تھا بلکہ اس کا غربی شرقی دیوان بھی فارسی شاعری خاص طور پر حافظ شیرازی کی شاعری سے اثر قبول کرنے کا نتیجہ تھا۔ خود اقبال فارسی کے شاعر اور فارسی شاعری کے ثنا خواں تھے ۔ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی فارسی شاعری میں فلسفۂ مابعد الطبیعیات سے متعلق ہے۔

پیام ِ مشرق پہلی بار ۱۹۲۳ء میں لاہور سے شائع ہوئی تھی۔یہ اقبال کے فارسی کلام کامجموعہ ہے۔اس کا دوسرا ایڈیشن مارچ ۱۹۲۴ء میں شائع کیا گیا،جس میں اقبال نے نہ صرف چند نظموں، غزلوں اور رباعیات کا اضافہ کیا بلکہ کچھ اشعار میں ترمیم بھی کی، ساتھ ہی کچھ اشعار اور حواشی حذف کردیے۔پیام ِ مشرق کے پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں دوسرے ایڈیشن میں اڑتالیس (۴۸) صفحات زیادہ تھے۔

تیسرے ایڈیشن کی کتابت کی جاچکی تھی اور اقبال اسے طباعت کے لیے پریس بھجوانے والے تھے کہ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے درخواست کی کہ انھیں پیام ِ مشرق کے تیسرے ایڈیشن کی اشاعت کی اجازت دی جائے۔اقبال نے ان کی درخواست قبول کرلی اور انھیں کتابت شدہ مواد ارسال کردیا۔ اس طرح پیام ِ مشرق کا تیسرا ایڈیشن دہلی سے شائع ہوا۔ اس ایڈیشن میں کچھ تصحیحات بھی تھیں اور اس کی کتابت اقبال کے پسندیدہ خطاط عبدالمجید پروین رقم نے کی تھی۔ لیکن چند اغلاط اس ایڈیشن میں بھی رہ گئی تھیں۔

حال ہی میں بزم ِ اقبال (لاہور) کے زیر اہتمام پیام ِ مشرق کا صدی ایڈیشن شائع کیا گیا ہے۔ بزمِ اقبال کے سربراہ اِن دنوں ڈاکٹر تحسین فراقی ہیں جو اپنی اقبالیاتی تحقیق اور علمیت کے لیے معروف ہیں، چنانچہ ان کی نگرانی میں شائع کیا گیا یہ تیسرا ایڈیشن پیام ِ مشرق کا مستند ایڈیشن بھی ہے۔اس نئے ایڈیشن کا دیباچہ بھی ڈاکٹر تحسین فراقی نے لکھا ہے، اس میں انھوں نے نہ صرف پیام ِ مشرق اور اس کے اصل پیغام پر روشنی ڈالی ہے بلکہ اقبال کے فکر و فلسفے سے متعلق بھی اہم نکات پیش کیے ہیں۔

گوئٹے کا دیوان پہلی بار ۱۸۱۹ء میں شائع ہوا تھا ۔ اور اقبال نے ۱۹۲۳ء میں یعنی ایک سو چار سال بعد اس کا جواب لکھا۔ شاید بعض لوگ سوال کریں کہ گوئٹے کے دیوان کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ فراقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوئٹے کے دیوان کا جواب اقبال صفحہ بہ صفحہ دینا چاہ رہے تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیام ِ مشرق کی وہی اہمیت اور حیثیت ہے جو دل کش اسلوب، آفاقیت اور دردمندانہ سوچ کے ضمن میں گوئٹے کے دیوان کی ہے۔

معروف ماہرِ اقبالیات مرحوم سید عبدالواحد معینی(جواقبال اکیڈمی کے سربراہ بھی رہے) نے اپنے ایک انگریزی مقالے میں گوئٹے کے دیوان اور اقبال کی پیام ِ مشرق کے ضمن میں ایک اہم بات لکھی ہے جس کو ہم اردو میں یوں بیان کرسکتے ہیں کہ گوئٹے کا غربی شرقی دیوان شاعرانہ حسن کااعلیٰ و ارفع نمونہ ہے جسے ایک استاد نے تخلیق کیا ہے۔ اس حسین نمونے نے اقبال کو چیلنج کیا اور جواب میں اقبال نے جو کچھ لکھا وہ فارسی شاعری کا شاہ کار ہے۔

گوئٹے کے غربی شرقی دیوان سے ظاہر ہے کہ مغرب کو ایک روحانی سہارے کی تلاش تھی جو اس نے مشرق سے طلب کیا تھا اور اقبال نے بڑی فیاضی سے وہ سہارا پیام ِ مشرق کی صورت میں پیش کردیا۔ اقبال کی شاعرانہ عبقریت نے پیام ِ مشرق کی صورت میں مغرب کو روحانی طاقت اور جوش دونوں فراہم کردیے۔گویا معینی صاحب نے وضاحت کردی ہے کہ پیام ِ مشرق ان معنوں میں گوئٹے کے دیوان کا جواب نہیں ہے جسے بعض لوگ اختلاف یا تنازع سمجھتے ہیں بلکہ یہ مغرب کی پکار کا جواب ہے جو اقبال نے پیش کردیا۔

کچھ اسی طرح کی بات علامہ اقبال نے پیام ِ مشرق کے دیباچے میں لکھی ہے۔ اگرچہ پیام ِ مشرق فارسی میں ہے لیکن اقبال نے اس کا دیباچہ اردو میں لکھا ہے۔ دیباچے کا آغاز اقبال یوں کرتے ہیں :’’پیام ِ مشرق کی تصنیف کا محرک جرمن حکیم ِ حیات گوئٹے کا مغربی دیوان ہے جس کی نسبت جرمنی کا اسرائیلی شاعر ہائنا لکھتا ہے ’یہ ایک گلدستۂ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سرد روحانیت سے بیزار ہوکر مشرق کے سینے سے حرارت کا متلاشی ہے‘‘۔

اس کے بعد اقبال نے اپنے دیباچے میں مختصراً بتا یاہے کہ گوئٹے کا یہ دیوان جو اس کی بہترین تصانیف میں سے ہے اور جس کو اس نے خود ’’دیوان‘‘ کے نام سے موسوم کیا ہے (یعنی مشرقی ادبی روایت کے اتباع میں ) دراصل جرمن ادب کی اس تحریک کا نتیجہ تھا جس کو ’’تحریکِ مشرقی‘‘ کا نام دیا گیا تھا۔ گوئٹے فارسی شعرا کا بہت ممنونِ احسان ہے، خاص طور پر حافظ شیرازی کی شاعری سے وہ بہت متاثر ہے اور بعض جگہ اس کی شاعری حافظ کے اشعار کا آزاد ترجمہ معلوم ہوتی ہے۔

اقبال نے گوئٹے کے ایک سوانح نگار کا حوالہ دیا ہے جس نے لکھا ہے کہ گوئٹے کی شاعری میں وہی زمینی مسرت، آسمانی محبت، سادگی، گہرائی، جوش ، وسعتِ مشرب اور کشادہ دلی ہے جو حافظ شیرازی کے ہاں ہے۔ اس کے بعد اقبال اس دیباچے میں پیام ِ مشرق کی تخلیق کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں ’’اس کا مدعا زیادہ تر ان اخلاقی ،مذہبی اور ملی حقائق کو پیش ِ نظر لانا ہے جن کا تعلق افراد و اقوام کی باطنی تربیت سے ہے ‘‘۔

فراقی صاحب کے بقول گوئٹے یقیناً ایک دانش ور بھی تھا اور اس کا ڈراما فائوسٹ بلا شبہ ایک شاہ کار ہے۔ فائوسٹ میں گوئٹے نے عقل و دانش کی ایسی گتھیاں سلجھائی ہیں جس پر آج بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے’’ کوئی بھی فرد حیات آزادی کا حق نہیں رکھتا اگر وہ ہر طلوع ہوتے ہوئے دن کے ساتھ حیات اور آزادی کو حاصل نہیں کرتا‘‘۔ یعنی زندگی ایک جہدِ مسلسل ہے اور ہر روز ایک تازہ عزم درکار ہے۔

اقبال اور گوئٹے کے بہت سے خیالات مشترک ہیں ، مثلاً ایک بہتر کل کے لیے مسلسل جد و جہد، کائنات کی تسخیرکی آرزو اور خیر و شر کی کشمکش میں یہ امید رکھنا کہ ایک نہ ایک دن نیکی اور خیر کی قوتیں بدی اور شرکی طاقتوں کو شکست دے دیں گی۔گوئٹے کا ایک فلسفہ میلیورازم (Meliorism) ہے جس کا ترجمہ قاضی عبدالقادر نے اپنی کتاب کشاف ِ اصطلاحات ِ فلسفہ میں ’’اِصلاحیت ‘‘ کیا ہے ۔ فارسی میں اسے بہبود طلبی کہتے ہیں۔

اس کو مختصراً یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اِصلاحیت یہ تصور ہے کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی اور اچھائی کا عمل دخل دنیا میں زیادہ ہوسکتا ہے اگر انسان کوشش کرے، دوسرے لفظوں میں خیر و شر کی کشمکش میں انسان خیر کا مدد گار ہوجائے تو برائی کی قوتوں کو شکست دے کر دنیا کو ایک بہتر جگہ بنایا جاسکتا ہے۔ اقبال کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اقبال عمل پر ابھارتے ہیں اوران کے ہاں رجائیت بھی ہے۔

دوسرا مشترک نکتہ جو اقبال اور گوئٹے کے ہاں پایا جاتا ہے وہ وطنیت کے سیاسی تصور سے بیزاری ہے۔ گوئٹے کو اس بات کا بڑا رنج تھا کہ یورپ میں جذباتی وطن پرستی اور قوم پرستی تیزی سے قدم جما رہی ہے اور اقبال بھی وطن کے سیاسی تصور کو ایک محدود تصور اوربت پرستی قرار دیتے تھے۔ اقبال اور گوئٹے دونوں آفاقیت کے علم بردار تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ زمین اور زمان کی قید سے آزاد ہوکر ایسا عمل کیا جائے جس میں سب شریک ہوں اور جس میں سب کی فلاح ہو۔

اقبال کی پیام ِ مشرق فارسی میں ہے لیکن اس کی شہرت اور مقبولیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوچکا ہے، مثلاًاردو، انگریزی، بوسنیائی، پشتو، پنجابی، ترکی، جرمن، چیک رومانیائی ، عربی۔ فرانسیسی، کشمیری اورگجراتی۔

اقبال نے قوم کی اخلاقی، مذہبی اور ملی تربیت کے لیے پیام ِ مشرق لکھی اور مغرب کے ساتھ ساتھ مشرق کو بھی بیداری کا پیغام دیا۔