-

فرمان الہی

-

نماز کے اوقات

- جمعہ 23؍ رمضان المبارک 1447ھ13؍مارچ 2026ء

- بانی: میرخلیل الرحمٰن

- گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فرمان الہی

فرمان الہی

نماز کے اوقات

نماز کے اوقات

’’سب سے پہلے مَیں اُن کو دیکھتا تھا، اپنے محبوب و مقتول دوست، مصطفیٰ زیدی کی کوٹھی پر۔ ہر چند وہ میرے مشغلے کا وقت تھا…پھر بھی یہ بات اچّھی طرح یاد ہے کہ جب میری نگاہ اُن کی جانب اُٹھتی تھی، تو اُن کے چہرے کی شعائیں دیکھ کر، مَیں چونک سا اُٹھتا تھا کہ یہ کیسا چہرہ ہے، جو مجھ کو، اس عالمِ سُرور میں بھی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔‘‘ یہ جملے ہیں شاعرِ انقلاب، جوشؔ ملیح آبادی کے، جو اُن کی خود نوشت ’’یادوں کی برات‘‘میں تحریر ہیں اور یہ جملے جس شخصیت کے بارے میں کہے جا رہے ہیں، وہ ہے مختار مسعود کی۔ وہ مختار مسعود، جن کی پہلی کتاب، ’’آوازِ دوست‘‘ نے اُردو ادب میں ہل چل مچا دی تھی۔ صرف کتاب ہی نے ہل چل نہیں مچائی، بلکہ کتاب کا انتساب بھی بے حساب سراہا گیا۔ یہ بالکل وہی کیفیت تھی، جو اُردو کے البیلے اور سجیلے شاعر، جونؔ ایلیا کے ساتھ پیش آئی تھی۔ جونؔ کا پہلا مجموعہ، ’’شاید‘‘ منظرِ عام پر آیا اور جتنی مقبولیت ’’شاید‘‘ کو حاصل ہوئی، اتنی ہی مقبولیت ’’شاید‘‘ کے اُس مقدّمے کو حاصل ہوئی، جو ’’نیاز مندانہ‘‘ کے عنوان سے جونؔ کی نثر سے سجا تھا۔ گرچہ بہت سے نام وَر شعراء اور ادیب مختار مسعود کے انتساب سے پیش تر بھی اپنی کُتب، والدین سے معنون کرتے رہے ۔

مثال کے طور پر جدید اُردو غزل کے نام وَر شاعر، ناصر ؔ کاظمی نے ’’برگِ نے‘‘ کا انتساب اپنے والدین کے نام کیا، تو تحریر کیا کہ ’’والدِ مرحوم اور والدۂ مرحومہ کے نام۔‘‘ اسی طرح اُردو ادب کی مشہور ترین سوانح عُمریوں میں سے ایک، ’’اعمال نامہ‘‘ کے مصنّف، سر رضا علی کا انتساب کچھ یوں معنون کیا گیا تھا کہ’’احسان مند بیٹے کی طرف سے ماں کی قبر پر عقیدت کے دو پھول۔‘‘ تاہم، مختار مسعود کا انتساب، اکتساب کا ایک پورا سلسلہ قائم کر گیا۔ ’’آوازِ دوست‘‘ کا انتساب کچھ یوں تھا:

’’پرِ کاہ اور پارۂ سنگ کے نام

وہ پرِ کاہ، جو والدہ مرحومہ کی قبر پر اُگنے والی گھاس کی پہلی پتّی تھی اوروہ پارۂ سنگ جو والد مرحوم کا لوحِ مزار ہے‘‘

صرف کتاب کا ’’انتساب‘‘ ہی لا جواب نہ تھا، بلکہ’’ دیباچہ‘‘ بھی ادب پسند حلقوں میں ستائش کی نظر سے دیکھا گیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ’’اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں۔ ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر۔ ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے۔ فکر سے مُراد فکرِ فردا ہے اور خون سے خونِ تمّنا۔‘‘

ستّر کے عشرے سے قبل ادبی دُنیا مختار مسعود سے انجان تھی۔ تاہم، پاکستان کی ’’افسرِ شاہی‘‘ میں اُن کی نیک نامی سکّۂ رائج الوقت کی حیثیت رکھتی تھی۔ البتہ مختار مسعود کے والد، شیخ عطاء اللہ سے ادبی دُنیا ہرگز بھی انجان نہ تھی۔ گرچہ شیخ عطاء اللہ کا تعلق جلال پور جٹاں، ضلع گجرات (مغربی پنجاب) سے تھا۔ تاہم، تحصیلِ علم کی خواہش اُنہیں علی گڑھ لے آئی۔ علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی میں لگ بھگ دو عشروں تک انہوں نے معاشیات کے استاد کے طور پر خدمات انجام دیں۔ یہ وابستگی 1929ء سے شروع ہوئی اور 1948ء تک قائم رہی۔ موضوع گرچہ معاشیات رہا، تاہم ادبیات سے یک گونہ دِل چسپی اُن کی تسکینِ قلبی کا بڑا ذریعہ تھی۔ ادبیات میں بھی اقبالیات اُن کے ادبی کمالات کی بنیاد قرار پائی۔ ’’اقبال نامہ ‘‘ کے عنوان سے خطوطِ اقبال کی دو جِلدوں میں اشاعت اُن کا بڑا ادبی کارنامہ گردانا جاتا ہے۔ شیخ عطاء اللہ نے ’’اقبال نامہ‘‘ کا انتساب اقبالؔ کے استاد، مولانا میر حسن کے نام معنون کیا، جب کہ کتاب کا مقدّمہ ڈاکٹر محمد حبیب الرحمٰن خان شیروانی نے تحریر کیا۔ شیخ عطاء اللہ نے سر سیّد احمد خان، علّامہ شبلی نعمانی اور علّامہ اقبال کے منتخب خطوط بھی شایع کیے۔ یہی نہیں، بلکہ اورنگ زیب عالم گیر کے فارسی خطوط کا اُردو ترجمہ بھی اُن کے ادبی ذوق کا آئینہ دار ہے۔ سو، ایسے نام وَر اور عالم باپ کے گھر میں 15دسمبر 1926ء کو مختار مسعود پیدا ہوئے۔ جگہ سیال کوٹ تھی، وہی سیال کوٹ کہ جہاں اقبالؔ اور فیضؔ نے جنم لیا۔ گویا زمینِ سیال کوٹ، آسمانِ ادب کو مسلسل منوّر کیے جا رہی تھی۔ والد چُوں کہ خود بھی علی گڑھ یونی ورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے اور اُس تدریسی ادارے کے عشق میں بھی مبتلا تھے، لہٰذا بغیر کسی تردّد کے اپنے بیٹے کو بھی اُسی درس گاہ کا طالبِ علم بنا دیا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونی ورسٹی کا تاریخی یونین ہال تھا کہ جہاں 1935ء میں مختار مسعود نے اپنی والدہ کے ساتھ تیسری جماعت کے طالبِ علم کے طور پر عظیم درس گاہ میں قدم رکھا۔ طالبِ علم کی خوش بختی یہ تھی کہ اُس عہد کی ایک سربر آوردہ اور با وقار خاتون، خالدہ ادیب خانم نے ڈاکٹر انصاری کی دعوت پر ہندوستان کا سفر اختیار کیا ہوا تھا اور اُن کے قدم علی گڑھ کی تعلیمی فضا کو اس حد تک پُر جوش بنائے ہوئے تھے کہ اُن کی آمد پر ہندوستان کے ادبی اُفق پر اُبھرتے ہوئے شاعر، مجازؔ نے اُن کے لیے خیر مقدمی نظم بھی کہی تھی۔ خالدہ ادیب خانم کا تعلق ترکی سے تھا۔ بین الاقوامی شہرت کی حامل ادیبہ نے اپنے مُلک کی آزادی کی تحریک میں باقاعدہ حصّہ لیا تھا۔ مقرّر کی حیثیت سے بے مثال شُہرت کی مالک تھیں۔ یوں گویا مختار مسعود کے لیے ایک پُر کیف تعلیمی سفر کا آغاز ہوا۔ ابتدائی درجے سے درجہ بہ درجہ اور زینہ بہ زینہ لفظ و معنیٰ سے ہم آہنگی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علی گڑھ کی تعلیمی فضا کا پوچھنا ہی کیا۔ استاد تھے، تو باکمال شاگرد تھے، تو بے مثال۔ سرسیّد کا لگایا ہوا پودا ایک شجرِ سایہ دار اور ثمر بار بن چُکا تھا۔ روشنی، تیرگی کو کھانے اور علم، جہالت کو مٹانے میں منہمک تھا۔ ایک طرف خِرَد، جُنوں سے برسرِ پیکار تھا، تو دوسری طرف جدّت، روایت اور قدامت کو آنکھیں دِکھا رہی تھی۔ علی گڑھ سے مختار مسعود کو اتنا ہی پیار تھا، جتنا نظیرؔ کو آگرے سے۔ اگر نظیر ؔ کے رگ و پے سے آگرہ اُبلتا تھا، تو مختار مسعود کے لہو میں علی گڑھ گردش کرتا تھا۔

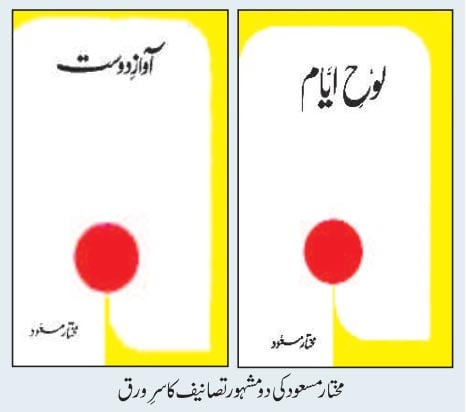

بیسیوں صدی کا بِلکتا، سسکتا ہندوستان اپنی سیاسی زندگی کے سب سے نازک اور فیصلہ کُن موڑ پر کھڑا تھا۔ 1940ء کی ’’قرار دادِ پاکستان‘‘ پیش کی جا چُکی تھی۔ علی گڑھ یونی ورسٹی بھی اُس سیاسی فضا کے زیرِ اثر تھی۔ طلباء میں زبردست جوش و خروش تھا۔ وقت کی دو متحرّک اور فعال سیاسی جماعتیں بھی اپنی سیاسی زندگی کی اہم ترین لڑائی لڑ رہی تھیں۔ اگر سیاسی قیادت کا فریضہ مسلم لیگ کے قائدِ اعظم محمد علی جناح اور کانگریس کے مہاتما گاندھی انجام دے رہے تھے، تو ادبی محاذ پر جو نام درخشاں تھے، وہ اقبالؔ، جوشؔ، رابندر ناتھ ٹیگور کے تھے اور اُن ہی سے ملتے جلتے خیالات رکھنے والے بہت سے شعراء اور ادیب بھی اُس کارواں میں شامل ہو رہے تھے۔ 1944ء میں کلکتے میں اُردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علی گڑھ کے طلباء کی طرف سے جانے والے نمایندہ وفد میں، جو صرف ایک طالبِ علم پر مشتمل تھا، مختار مسعود کو روانہ کیا گیا۔ ’’طوفان میل‘‘جس تیزی سے علی گڑھ سے کلکتے کی طرف روانہ ہوئی، اُس سے کہیں زیادہ طوفانی رفتار کے ساتھ مختار مسعود کلکتے پہنچنے کے بعد کے منظر نامے کو پڑھنے کی امکانی کوشش کر رہا تھا۔ کانفرنس شروع ہوئی اور خوب ہوئی۔ مقرّرین نے موضوع کی مناسبت سے اپنے اپنے خیالات کا کُھل کر اظہار کیا۔ ڈاکٹر بی سی رائے، اے کے فضل حق اور سروجنی نائیڈو کی موجودگی میں علی گڑھ کے نوجوان طالبِ علم، مختار مسعود نے اُردو کے حق میں دھواں دار تقریر کی۔ شاید یہ جذبے سے سرشار تقریر ہی کا اثر تھا کہ سروجنی نائیڈو نے جوابی تقریر میں مختار مسعود کو اپنا چھوٹا بھائی قرار دیا۔ یہی وہ موقع بھی تھا کہ جب مختار مسعود نے طُوطیٔ ہند، سروجنی نائیڈو سے اپنی آٹو گراف البم کے لیے دستخط حاصل کیے۔1945 ء کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ علی گڑھ یونی ورسٹی کے شعبۂ انگریزی میں ’’لٹریری سوسائٹی‘‘ کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کے سرکردہ ارکان میں مختار مسعود سرِ فہرست تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1947ء کا سال آ گیا۔ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ ایک نئی مملکت پاکستان کے نام سے دُنیا کے نقشے پر طلوع ہوا چاہتی تھی۔ بالآخر 14اگست کی تاریخ ساز سَحَر نمودار ہوئی۔ مسلم لیگ کی وہ طویل جدوجہد کہ جس کو قائدِ اعظم محمد علی جناح کی کرشماتی شخصیت کی بہ دولت آزادی کی بیش بہا دولت حاصل ہوئی تھی، ایک نئی مملکت کا پیرہن زیبِ تن کر کے سامنے آئی۔ ’’پاکستان‘‘ کہ جو لاکھوں افراد کی اُمیدوں اور آرزوؤں کا محور تھا۔ ’’پاکستان‘‘ کہ جس کی سر زمین سُہانے سپنوں کی علامت تھی۔ نئے مُلک میں ہجرت کرنے والوں میں مختار مسعود بھی تھے۔ وہ مختار مسعود کہ جنہوں نے علی گڑھ کو اپنے شعور کا سب سے مضبوط ستون قرار دیا تھا۔ وہ مختار مسعود کہ جنہوں نے علی گڑھ میں مسلم لیگ کے قافلہ سالار، محمد علی جناح کو فراست اور دانائی کے کلمات ادا کرتے سُنا تھا اور اُن کی اُجلی شخصیت کو نہ جانے کتنی ہی مرتبہ تحسین کی نظروں سے دیکھا تھا۔ مختار مسعود نے یہ ساری جدوجہد علی گڑھ یونی ورسٹی کے ایک ذہین طالب علم کے طور پر محسوس کی تھی۔ گرچہ اُن کی خواہش تو یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سفر اختیار کیا جائے، تاہم ابھی تعلیمی سفر اختتام تک نہ پہنچا تھا۔ اسی لیے انتظار کیا۔ 1948ء مختار مسعود کے لیے بہ طور طا لبِ علم علی گڑھ کا آخری سال تھا کہ اس کے بعد علی گڑھ کو اُن کے جسم سے نکل کر مستقل طور پر رُوح میں سما جانا تھا اور اب 1948ء تھا کہ اُسی تعلیمی درس گاہ کے آخری دن بُلبلِ ہند، سروجنی نائیڈو اپنی شخصیت اور تقریر کا جادو جگا رہی تھیں۔ غرض یہ یادگار دِن بھی اختتام کو پہنچا کہ بُلبلِ ہند کو چمن میں غزل خوانی کرتے سُننا ہمیشہ کی طرح ایک پُر کیف تجربہ تھا۔ علی گڑھ سے ایم۔ اے کی سند حاصل کرنا، افتخار کی علامت تھی۔ مختار مسعود کے لیے اس سے اگلا سفر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے خوابوں کو تعبیر عطا کرنے کے لیے نئی مملکت کی طرف کوچ کرنے کا تھا۔ ایک ایسی مملکت کہ جس میں اُن کے لیے بہت کشش تھی۔ اُن کے سامنے ایک نئی دُنیا آباد تھی اور اُنہیں اس نئی دُنیا میں اپنی شناخت قائم کرنا تھی۔ علی گڑھ کی تہذیب و تعلیم سے آراستہ مختار مسعود اگلے ہی برس یعنی 1949ء میں مقابلے کے امتحان میں بیٹھے اور ذہانت اور محنت کی بنیاد پر کام یاب قرار پائے۔ اب ایک سے ایک عہدۂ جلیلہ تھا۔ عظیم سیاسی، ادبی اور مذہبی شخصیات کو دیکھنے، اُن سے ملنے اور اُن کے اطوار و کردار کا مشاہدہ کرنے والے مختار مسعود نے اپنی سرکاری ملازمت کو عُمدگی اور ذمّے داری سے نبھایا۔ اصولوں کی پاس داری پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ بیرونِ مُلک سفر کیے، تو مشاہدے کی غیر معمولی قوّت کی بہ دولت وہاں کے حالات و واقعات کو نہایت چابک دستی سے تحریری شکل عطا کی۔ باپ کی وراثت سے پایا گیا قلم اُن کے پاس دو آتشہ بن گیا۔ پہلی کتاب، ’’آواز دوست‘‘ (1973ء)، دوسری کتاب، ’’سفر نصیب‘‘ (1980ء)، تیسری کتاب، ’’لوحِ ایّام‘‘ (1996ء) اور آخری کتاب، ’’حرفِ شوق‘‘ (2017 ء) اُن کے انتقال کے بعد شایع ہوئی۔

جب وہ 1960ء اور 1970ء کے اوائل میں لاہور میں ڈپٹی کمیشنر تھے، تو اُس وقت لاہور کے تاریخی مینارِ پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ مختار مسعود نے نہ صرف اُس کی تعمیر میں گہری دِل چسپی کا اظہار کیا، بلکہ اُسے جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی از خود نگرانی کی۔ اس پورے سلسلۂ تعمیر کو انہوں نے اپنی اوّلین کتاب، ’’آوازِ دوست‘‘ میں اَمر کر دیا۔ محض دو مضامین پر مشتمل یہ کتاب ایک ادبی شاہ کار ہے۔ ایک مضمون کا عنوان ہے،’’مینارِ پاکستان‘‘ اور دوسرے کا ’’قحط الرّجال‘‘۔ ’’مینارِ پاکستان‘‘ کہنے کو تو ایک تاریخی یادگار کا تذکرہ ہے، مگر اس کے جلو میں تاریخ کے کتنے ہی مینار اپنی بھرپور تاریخ کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ مصنّف ’’مینارِ پاکستان‘‘ سے علی گڑھ تک سفر کر لیتا ہے ۔ وہ علی گڑھ کہ جو مصنّف کا تعلیمی، تمدّنی اور تہذیبی حوالہ ہے۔ ’’مینارِ پاکستان‘‘ میں پستی سے اوج اور اوج سے پستی کا تیز ترین سفر قاری کو بہائے لیے جاتا ہے۔ جابہ جا شگفتہ فقرے، کاٹ دار جملے اور اختراعی سُنہرے اقوال مصنّف کی تاریخ اور ادب پر گرفت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک قومی رہنما کا ذکر کرتے ہوئے مختار مسعود کا زرخیز اور شادب قلم یوں گویا ہوتا ہے،’’یہ بھلا کہاں ضروری ہے کہ بڑا آدمی تمام عُمر بڑا ہی رہے۔ بعض آدمیوں کی زندگی میں بڑائی کا صرف ایک دِن آتا ہے اور اُس دِن کے ڈھلنے کے بعد ممکن ہے کہ اُن کی باقی زندگی اُس بڑائی کی نفی ہی میں بسر ہو جائے۔‘‘ اسی کے تسلسل میں اُن کا قلم کاغذ پر وقت کا فیصلہ رقم کرتا ہے، ’’اگر پاکستان میں مجسّمہ سازی جائز ہوتی اور تحریکِ پاکستان کے سلسلے میں مجسّمے بنائے جاتے اور کہیں نصب کیے جاتے، تو اس جگہ پر علم الاعضاء کے عجائب گھر کا گمان گزرتا۔ ایک فردِ واحد کے علاوہ کسی اور کا بُت وقت کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ اُس فردِ واحد کو یاد کرتا ہوں، تو خیال آتا ہے کہ عقیدہ، عمارت سے پائے دار ہوتا ہے اور انسان مینار سے کہیں زیادہ قد آور ہوتا ہے۔‘‘ ’’مینارِ پاکستان‘‘ کے اختتامی فقرے انتہائی معنی خیز ہیں۔ یہ مضمون 1968 ء میں اُس وقت تحریر کیا گیا تھا کہ جب ’’ڈھاکا‘‘ ڈُوبا نہیں تھا اور ’’مشرقی پاکستان‘‘ بنگلا دیش نہیں بنا تھا۔ مصنّف تحریر کرتا ہے،’’مَیں نے مینارِ پاکستان کی رفعت سے اُفق پر نگاہ ڈالی۔ مُجھے چاٹگام کا ساحل اور سلہٹ کے پہاڑ نظر آئے۔ اب مُجھے مینار کی عظمت کا احساس ہونے لگا۔ دل نے کہا کہ آج مطلع صاف ہے اور نظر دُور تک جاتی ہے۔ اگر غُبار آلود ہوا، تو شاید تمہیں اس مینار سے لاہور کا شہر بھی دُھندلا دکھائی دے گا۔ مَیں نے پوچھا، مطلع صاف رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ جواب ملا، تمہیں یہ سوال زیب نہیں دیتا۔ تمہارے پاس تو کیمیا بھی ہے اور نسخۂ کیمیا بھی۔‘‘ ’’آوازِ دوست‘‘ کا دوسرا مضمون ’’قحط الرّجال‘‘ ہے۔ یہ خاصا طویل مضمون ہے اوراس کا اوّلین فقرہ ہی شاید صاحبِ کتاب کو اُردو ادب میں لازوال حیثیت کا حامل بنا چُکا ہے۔ مضمون کا آغاز اس فقرے سے کیا جاتا ہے، ’’قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرّجال میں زندگی۔‘‘ اب مصنّف ایک آٹو گراف البم اپنے دستِ ہُنر مند میں رکھتے ہوئے مختلف اشخاص کے دست خط حاصل کرنے کی کہانی سُناتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 1938ء میں ایک کم سِن طالب علم نے آٹو گراف البم اس غرض سے خریدی کہ اُس کے عالم باپ سے ملنے ایک چینی عالم اُس کے گھر آنے والا ہے اور باپ نے حُکم دیا ہے کہ اُس چینی عالم کے آٹو گراف حاصل کیے جائیں۔

یوں اب وہ آٹو گراف البم اُس طالبِ علم کی ساتھی ہے اور اُسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے دست خط کو اُس آٹو گراف البم کی زینت بنائے۔ چناں چہ چینی عالم سے اس سلسلے کا آغا ز ہوا۔ سال 1939ءتھا۔ برِّصغیر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ سیاسی محاذِ جنگ پر سب سے زیادہ بے چینی تھی۔ ایسے میں مسلمانوں کے سیاسی قافلہ سالار، محمد علی جناح نے جب علی گڑھ کا رُخ کیا، تو ’’حبیب منزل‘‘ میں قیام کیا۔ مولانا حبیب الرحمٰن خاں شیروانی بے حد متحرّک، فعال اور عالم شخص تھے۔ اُن کا قلمی کُتب خانہ اُن کی شُہرت کی ایک اور بنیاد تھا۔ اُن کے پوتے، ریاض الرحمٰن خاں شیروانی اور مختار مسعود ہم جماعت تھے۔ اس نسبت سے مختار مسعود کو ’’حبیب منزل‘‘ میں اپنے وقت کی سب سے قد آور شخصیت سے اپنی آٹو گراف البم میں دست خط لینے کا موقع حاصل ہو گیا۔ ’’آوازِ دوست‘‘ اس قد آور شخصیت کے اُجلے پہلوؤں کی بھرپور نشان دہی کرتی ہے۔

چند ہی ماہ گزرے تھے کہ علی گڑھ یونی ورسٹی میں شعلہ بیاں مقرّر، بہادر یار جنگ تشریف لائے۔ ’’ہفتۂ سیرت النبیﷺ‘‘ کا انعقاد تھا۔ تیرہ برس کے سن و سال کا طالبِ علم چونتیس برس کے ایک جادو بیاں مقرّر کے سِحر میں کھو کر رہ گیا اور ایسا کھویا کہ اپنی جان سے پیاری ’’آٹو گراف بُک‘‘ میں بڑی شخصیات کے دست خط میں اُنہیں بھی شامل کر لیا۔ بہادر یار جنگ کی شخصیت مختار مسعود کے دِل میں گھر کر گئی۔ اب آٹو گراف البم اور آگے چلتی ہے۔ اُس کے رُکنے کے مقامات مختلف ہیں۔ کبھی شاعر، کبھی ادیب، کبھی مقرّر، کبھی تاریخ داں، کبھی استاد۔ کہیں آٹو گراف البم جیب سے نکلنے کے لیے بے چین تو کہیں جیب میں رہنے پر مُصر۔ مصنّف اپنے تئیں جس بڑی شخصیت سے بھی ملاقات کرتا ہے، اُس کے دست خط اپنی آٹو گراف بُک کی زینت بنا لیتا ہے، مگر وہ دست خط محض قلم چلا کر کاغذ پر دو چار الفاظ لکھ کر دینے کا نام نہیں ہے۔ مصنّف اُس دست خط کُنندہ اور اُس کے ذیل میں اُس کے عہد، سیاسی تحریک، سماجی حالات، واقعات اور ارد گرد کی کیفیت کی ایسی صورت گری کرتا ہے اور اتنے خُوب صُورت فقروں کے ساتھ کرتا ہے کہ قاری اُس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ مصنّف یہ بھی بیان کرتا ہے کہ بعض شخصیات کی ذیل میں اُس کے ذہن میں کچھ کشمکش سی رہی کہ آیا اُن کے دست خط لیے جائیں یا نہیں۔ تاہم ذہن جلد ہی ایک فیصلے پر پہنچ جاتا اور وہ فیصلہ ’’نہیں‘‘ کے حق میں ہوتا۔ یوں نیلے رنگ کی چھوٹی سی آٹو گراف بُک دست خط کے معاملے میں خاصی سُبک نظر آتی ہے۔ یوں بھی رہا کہ مصنّف کی بنائی ہوئی کسوٹی پر وقت کے اکثر وزرائے اعظم اور صدور بھی پورے نہ اُتر سکے۔ ایسا بھی ہوا کہ کبھی کسی شخصیت کے تعاقب میں مصنّف کو بہت عرصہ لگا۔ جب مصنّف نے قیامِ پاکستان سے بہت قبل قائدِ اعظم محمد علی جناح کے دستخط لیے، تو صفحے کا دوسرا حصّہ خالی چھوڑ دیا۔ وہ دوسرا صفحہ، جس شخصیت کے دست خط سے زینت پایا، وہ شخصیت قائدِ اعظم کی بہن، محترمہ فاطمہ جناح کی تھی اور دوسرے صفحے کے دست خط حاصل کرنے میں مصنّف کو تیرہ برس انتظار کرنا پڑا۔ یہ کتاب اس حد تک مشہور ہوئی کہ نسیم انصاری نے’’آوازِ دوست‘‘ کے مقابلے میں ’’جوابِ دوست‘‘ کے نام سے کتاب تحریر کی۔ نسیم انصاری اور مختار مسعود علی گڑھ کے ساتھی تھے۔ ’’آوازِ دوست‘‘ کا نام لیتے ہی ذہن بے ساختہ مصنّف کی طرف متوجّہ ہو جاتا ہے۔ اُردو ادب میں مختار مسعود کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے ’’اُردو ادب کی مختصر ترین تاریخ‘‘ میں مختار مسعود کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، ’’آوازِ دوست‘‘،’’سفر نصیب‘‘اور ’’لوحِ ایّام‘‘ کے مصنّف، مختار مسعود سنجیدہ نثر کی حد تک صحیح معنوں میں صاحبِ اسلوب ادیب ہیں۔ ’’آوازِ دوست‘‘ اُردو کی مقبول کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔‘‘